我大約1992年編《星島日報》「文藝氣象」,翌年編學生報「陽光校園」文藝版,與中學師生從此結下不解之緣。學生投稿,印象最深的是韓麗珠、黃茂林、袁兆昌、麥榮浩、謝雪浩、遙等。除了韓麗珠寫小說和散文,其他的中學生多投稿詩。後者結成詩社,名曰《零點》,並出版了《零點詩集》。《零點詩集》出版前後,他們獲得不少獎項,其中以黃茂林最有才氣,某屆中文文學創作獎,橫掃了四個獎項:新詩、散文,小說和兒童文學,其中新詩組獲冠軍,一時無兩。青春期過後,《零點》諸友各自發展:黃茂林搞書店;袁兆昌投身編輯,(他離開明報後,兜兜轉轉又重返明報);麥榮浩與漫畫家崔瑩結婚後長駐廣州,辦了一個民間劇團,國內四處演出;謝雪浩是培正知名詩人、現任職台灣大學;遙於「陽光校園」發表情詩最多,現轉投商界。轉眼二十幾年過去,疫情前每逢春節《零點》多一聚。今年僅得謝雪浩和黃茂林約我飲茶,其他未及聯絡。《零點》不再文青了,但這又有甚麼可嘆呢?文學與快樂,我常說快樂比文學重要。《零點》曾是香港詩壇亮麗的一筆,它與我們、呼吸、詩網絡、方舟、吐露、秋螢、星期五……還有一時記不起的眾多詩社,構築了二千年前後香港美好的風景。我有幸與他們同行,留下歷史的夢與證物。

(Kwan Muk Nam臉書2023年1月27日)

2023年1月25日 星期三

宋詒瑞:中國現代文學史的珍貴補遺──讀陳無言書話集《文苑拾遺錄》

應該說,這是一部非常難得、異常珍貴的文學史料,是中國現代文學史的補充資料,有了它,我們才能對那一時代的文學界有一個比較全面、比較完整的認識。

上世紀二三十年代,由於新文學的啓發與推動,中國文學界人才輩出,作家及作品如夜空中的閃爍繁星,多得數不勝數。其中有些因才能及機遇,獲得更大發展空間,取得較大成就,廣為大眾所知;但也有不少作家雖然不是那麼著名,也有不少精彩作品,卻少為人知,漸漸有被湮沒之虞,這是一件非常可惜、令人遺憾的事。

多虧我們有了這位特別關懷新文學史的文人──陳無言先生。他曾深情地說:「筆者一向有個心願,就是介紹被人忽略甚至遺忘的新文學作家。雖然他們的名字陌生,也未必有多大成就;但他們總算在文學園出過一點力,不應該被歧視以至湮沒無聞。」

這一位多麼熱心的文人,是一位心懷祖國、醉心文學、尊重每一位作者、願為完善新文學史出力的赤誠愛國者!為此,陳先生毅然決然擔負起這項「吃力不討好」的工作學──收集這些作家的的資料不容易,寫出來也可能沒人欣賞。但他不畏艱辛,不怕困難,為維持生計他從事過文員、會計、經商、教師等工作,在本身資金、時間都不充裕的情況下,在為稻粱謀的餘暇時間內,他孜孜不倦朝着自己的既定目標努力──他奔走各地,出沒於大小各種書店,拜訪有關人士,收集相關的絕版書刊,用尋方到的資料十年間陸陸續續寫了四十多篇長短文字,介紹和評論了無數現代作家,其中半數以上是在現代文學研究界無人問津的,是現代文學史上的邊緣作家,甚至是失蹤者!說陳無言先生對新文學入迷、對中國現代作家作品熟悉,真是一點也不過分。

陳先生的努力取得了豐盛的成果:他為世人介紹了多位不出名作家的生平與作品(其中很多作品現已絕版)──一本著作曾被譯成十五種文字的蠶桑學專家兼文學家盛成恐怕很少人聽說過吧?曾把詩經翻譯成現代口語的文學教授李長之也是默默無聞的;誰曾想到從二十年代就開始寫作的「現代派」徐霞村曾與鄭振鐸一起留學法國,還翻譯了不少法國文學作品;三十年代起就以寫散文詩出名的麗尼原名郭安仁,很多俄國著名作家如高爾基、屠格涅夫、契訶夫的作品是他翻譯給中國讀者的。二十年代專寫短篇小說的孫席珍,冰心曾評價他的小說具有莫泊桑作風,但是多年後一直不知下落,令人惋惜。第一位編寫劇本的女作家是湖南人袁昌英……陳先生從歷史的塵埃中挖出了這些瑰寶,轉述他人對這些作品的評論,使我們得以知道這些曾經光耀的名字。

陳先生對一些誤傳一時的事情下了功夫查辨真偽加以澄清(羅念生不是羅皚嵐的筆名、彭家煌和彭芳草不是同一人、詩人梁宗岱為何兩度誤傳死訊……),對香港商務出版的《中國近現代叢書目錄》作了豐富的補充,實為難得。即使是談論到一些名作家,陳先生也是獨闢蹊徑,從新的角度切入,介紹了一些名人趣事,而且特別着筆於他們與香港的關係,如寫了女作家楊剛在昋港工作的日子、詩人楊騷曾在港逗留、只寫了一本散文集的詩人呂劍曾任文協香港分會理事、自學成多才多藝文人的馬國亮與香港淵源深厚、戲劇家胡春冰是在港因病逝世的、神秘詩人柳木下晚年在港定居、廣東第一位女教授才女冼玉清曾在港澳求學……特別有趣的是他介紹了許地山在港時寫的〈貓乘〉一文,簡直是一篇學術性的動物小品,這位大作家對貓的觀察研究幽默描述,讀來令人莞爾。

陳無言先生嘔心瀝血書就的這些文章雖然陸續在報章雜誌發表過,當年曾引起文學界的重視及好評,也曾被廣為轉載引述,但一直未能結集出版。今有幸由作者之子陳可鵬繼承父志,得到一班熱心好友支持協助,並獲得香港藝術發長局資助,能以作者生前所擬定的書名《文苑拾遺錄》出版,真謂文學界一大幸事,也是對三四十年代這些富有才華的作家的最大慰藉。讓我們記住這位可敬作者的名字──藏書家、評論家陳莊生,筆名陳野火、書丁、陳無言。

上世紀二三十年代,由於新文學的啓發與推動,中國文學界人才輩出,作家及作品如夜空中的閃爍繁星,多得數不勝數。其中有些因才能及機遇,獲得更大發展空間,取得較大成就,廣為大眾所知;但也有不少作家雖然不是那麼著名,也有不少精彩作品,卻少為人知,漸漸有被湮沒之虞,這是一件非常可惜、令人遺憾的事。

多虧我們有了這位特別關懷新文學史的文人──陳無言先生。他曾深情地說:「筆者一向有個心願,就是介紹被人忽略甚至遺忘的新文學作家。雖然他們的名字陌生,也未必有多大成就;但他們總算在文學園出過一點力,不應該被歧視以至湮沒無聞。」

這一位多麼熱心的文人,是一位心懷祖國、醉心文學、尊重每一位作者、願為完善新文學史出力的赤誠愛國者!為此,陳先生毅然決然擔負起這項「吃力不討好」的工作學──收集這些作家的的資料不容易,寫出來也可能沒人欣賞。但他不畏艱辛,不怕困難,為維持生計他從事過文員、會計、經商、教師等工作,在本身資金、時間都不充裕的情況下,在為稻粱謀的餘暇時間內,他孜孜不倦朝着自己的既定目標努力──他奔走各地,出沒於大小各種書店,拜訪有關人士,收集相關的絕版書刊,用尋方到的資料十年間陸陸續續寫了四十多篇長短文字,介紹和評論了無數現代作家,其中半數以上是在現代文學研究界無人問津的,是現代文學史上的邊緣作家,甚至是失蹤者!說陳無言先生對新文學入迷、對中國現代作家作品熟悉,真是一點也不過分。

陳先生的努力取得了豐盛的成果:他為世人介紹了多位不出名作家的生平與作品(其中很多作品現已絕版)──一本著作曾被譯成十五種文字的蠶桑學專家兼文學家盛成恐怕很少人聽說過吧?曾把詩經翻譯成現代口語的文學教授李長之也是默默無聞的;誰曾想到從二十年代就開始寫作的「現代派」徐霞村曾與鄭振鐸一起留學法國,還翻譯了不少法國文學作品;三十年代起就以寫散文詩出名的麗尼原名郭安仁,很多俄國著名作家如高爾基、屠格涅夫、契訶夫的作品是他翻譯給中國讀者的。二十年代專寫短篇小說的孫席珍,冰心曾評價他的小說具有莫泊桑作風,但是多年後一直不知下落,令人惋惜。第一位編寫劇本的女作家是湖南人袁昌英……陳先生從歷史的塵埃中挖出了這些瑰寶,轉述他人對這些作品的評論,使我們得以知道這些曾經光耀的名字。

陳先生對一些誤傳一時的事情下了功夫查辨真偽加以澄清(羅念生不是羅皚嵐的筆名、彭家煌和彭芳草不是同一人、詩人梁宗岱為何兩度誤傳死訊……),對香港商務出版的《中國近現代叢書目錄》作了豐富的補充,實為難得。即使是談論到一些名作家,陳先生也是獨闢蹊徑,從新的角度切入,介紹了一些名人趣事,而且特別着筆於他們與香港的關係,如寫了女作家楊剛在昋港工作的日子、詩人楊騷曾在港逗留、只寫了一本散文集的詩人呂劍曾任文協香港分會理事、自學成多才多藝文人的馬國亮與香港淵源深厚、戲劇家胡春冰是在港因病逝世的、神秘詩人柳木下晚年在港定居、廣東第一位女教授才女冼玉清曾在港澳求學……特別有趣的是他介紹了許地山在港時寫的〈貓乘〉一文,簡直是一篇學術性的動物小品,這位大作家對貓的觀察研究幽默描述,讀來令人莞爾。

陳無言先生嘔心瀝血書就的這些文章雖然陸續在報章雜誌發表過,當年曾引起文學界的重視及好評,也曾被廣為轉載引述,但一直未能結集出版。今有幸由作者之子陳可鵬繼承父志,得到一班熱心好友支持協助,並獲得香港藝術發長局資助,能以作者生前所擬定的書名《文苑拾遺錄》出版,真謂文學界一大幸事,也是對三四十年代這些富有才華的作家的最大慰藉。讓我們記住這位可敬作者的名字──藏書家、評論家陳莊生,筆名陳野火、書丁、陳無言。

香港資深美食家唯靈病逝 享年87歲

香港一代資深美食家、食評人唯靈(William ,原名麥耀堂)昨日病逝,享年87歲。

唯靈生於1936年,爺爺在廣州開公義隆,賣絲綢。「父親一代,是三世祖,食爛船釘。」父親麥玉南開明隆行,做糧油生意,唯靈得到父母愛錫,父親教他品味、食好西,自細有食神。

唯靈叔亦是專欄作家、食評家及公關顧問,先後成為《星島》、《真報》的總編,曾於《英國金融時報》、《信報財經新聞》等設專欄。1985年榮獲由法國拿破侖拔蘭地主辦的商業奇才獎,並於 2005 年成為首位獲中國飯店協會頒發《中國美食家》稱號,著作繁多,包括《唯靈為食》,文字有深厚的古典文學修養。

吃盡天下山珍海味,唯靈也愛下廚,「三杯四味雞」是他的私房菜之一。唯靈也有自己一套心得,他最反對的是吃得奢侈、吃得浪費,他認為食物並無貴賤之分,要緊的是如何加工、如何烹調。 所以他會嚐滿漢全席,也會搜刮隱世大牌檔,考察鑊氣,他絕對是飲食界的活字典。

(《香港經濟日報》2023年1月25日)

唯靈生於1936年,爺爺在廣州開公義隆,賣絲綢。「父親一代,是三世祖,食爛船釘。」父親麥玉南開明隆行,做糧油生意,唯靈得到父母愛錫,父親教他品味、食好西,自細有食神。

唯靈叔亦是專欄作家、食評家及公關顧問,先後成為《星島》、《真報》的總編,曾於《英國金融時報》、《信報財經新聞》等設專欄。1985年榮獲由法國拿破侖拔蘭地主辦的商業奇才獎,並於 2005 年成為首位獲中國飯店協會頒發《中國美食家》稱號,著作繁多,包括《唯靈為食》,文字有深厚的古典文學修養。

吃盡天下山珍海味,唯靈也愛下廚,「三杯四味雞」是他的私房菜之一。唯靈也有自己一套心得,他最反對的是吃得奢侈、吃得浪費,他認為食物並無貴賤之分,要緊的是如何加工、如何烹調。 所以他會嚐滿漢全席,也會搜刮隱世大牌檔,考察鑊氣,他絕對是飲食界的活字典。

(《香港經濟日報》2023年1月25日)

2023年1月23日 星期一

沈西城: 昔日茶樓有餘香

上海人不愛上茶樓,我這個上海香港人卻喜歡,中學時業師余少颿常帶我到上環的金龍、銀龍酒家品茗。余師係康南海徒孫,結識的都是文人雅士,一時俊彥,蘇文擢、許菊初、吳肇鍾都大有來頭,蘇文擢是我小學端正國文老師,韓文專家,龍遊淺水,大材小用,鬱鬱不得志,他有一副滑稽臉相,笑起來眼,眼、鼻、嘴全湊在一起,十分可笑,我管他叫周伯通;許菊初是名牙醫,我看牙不收診金;吳肇鍾名頭更大,乃陳克夫師傅,陳克夫何許人也?就是上世紀五十年代哄動一時、澳門吳、陳比武中的「陳」。一班老人家見面,喝茶是餘事,旨在談文論藝,你講詩,我說詞,逸興遄飛,興至,即席揮毫,多為佳作。余師一手小楷,秀氣滿溢,士林傾讚,蘇文擢誇之直逼有宋。小孩不懂詩詞歌賦,默坐吃點心,蝦餃、燒賣、鴨腳扎,隨意吃,反正不是我付錢。中學畢業,恩師鍾萍多帶我到中環襟江茶樓喝茶,一盅兩件,就是一盞茶、兩碟點心。茶通常是龍井,龍井盛產自西湖,《西湖夢尋》中記云──「 南山上下有兩龍井。上為老龍井,一泓寒碧,清冽異常,棄之叢薄間,無有過而問之者。其地產茶,遂為兩山絕品。」襟江奉的是紹興龍井,品级略遜,只不過灌進我肚皮裏,全都一樣,暴殮天物,其之尤也。襟江附近有陸羽、水滾茶靚,馳譽香江,初舉旗幟於永吉街,後遷至士丹利街,舊舖古雅,新店熒煌。報人何建章,最愛蓮香楼,茶講究,精冲泡,先用沸水洗滌茶具,後泡茶葉,第一泡倒去,只進第二泡。蓮香以豬潤燒賣、雞球大包著名,豬潤軟稔,燒賣皮薄,人人皆嗜。雞球大包,體積龐大,啖一隻已飽,我精靈,從不取,吃一個滿腹,何來有胃納吃別的點心?

鍾萍對茶樓素有研究,告我廣州茶樓分兩種,大的曰茶樓,小為叫茶居,茶居保有一種典雅氛圍,教人著迷,因此廣州人愛幫襯茶居。香港開埠,茶樓與酒樓各自經營,一九零三年上環水坑口火,方才合併。戰前茶樓多流行於石塘咀、西環、上環一帶。西環三元樓,中環冠南、三多、雲來、高陞、得男、得雲、蓮香、陸羽等並駕齊驅,大茶樓高三、四層,地下散座,取價廉宜,多勞苦大眾聚集,二、三樓設雅座,裝潢瑰麗,牆掛名畫,几擺古瓶,雅氣逼人,茶價較罕,客人多為富人,四樓則為廚房,出產美點。做茶樓,辛苦勞碌,上五點半開舖,點心師傅四點許就得開爐,製點,忙忙碌碌,意在滿足食客食慾。晨早茶客,一盅兩件,一張報紙,消磨永畫。茶多取普洱、鐵觀音、菊花,點心則排骨、雞紮、蝦餃、燒賣、腸粉和米粥最受歡迎,點心一般分超、頂、特、大、中、小六,跟今日大致相同。一般茶客多從中間落墨,點特、大兩點為多,埋單僅圓餘,甚或一元以下。夜市飯局,有所謂「有骨落地」,指魚骨、肉骨、雞骨而言,以喻菜式豐富。茶樓夥記埋單,方式獨特,耳邊夾著一根筆,左手拿著帳單簿,一看枱上點心籠,右手指指點點,口喊「開黎,個一!」(即一元一角),隨手寫就,撕單交與茶客。茶客持單到櫃檯結賑,態度隨意, 這就讓有些古惑茶客有機可乘。方法有二,一是把大籠墊底,放進小籠,再在其上蓋籠,這樣明明點了六籠,夥記一點,只得三籠,省下三籠的錢,小數怕長計,節省不少。也有茶客把籠子放到窗門外的地台上,然後偷偷把窗門拉上一半,夥記看不到,於是就數少了點心籠子。粵語電影也曾有個這樣的描述,新馬仔、鄧寄塵跑到茶樓品茗,肚子咕咕叫,狼吞虎嚥,發現袋中錢不夠,情急底下,把籠子奶到窗外,把窗門關上,遞手叫埋單,「偷雞得米」,揚長而去。以為是電影橋段,原來在現實生活中照樣搬演。

飲茶難,難飲茶,上茶樓,兩件事少不得,第一是搶枱,以前的茶樓不設訂座,客人到來,就得自動覓位,生意好,空位難求,就得一眼關七,覷得空位,就一個箭步衝前坐下。萬一全場爆滿,就要留心觀察,那張枱上的籠子放得多,說明這枱客快要埋單,便木雕似的站在旁邊佇侯。有些食客知道你等位,就會識相地加快埋單,可有刁鑽兒郎,茶冷羹殘,仍然枯坐不走,故意刁難。飢腸轆轆的茶客就會口出怨言,對方不忿,反唇相稽,各不相讓,,随即演出全武行,杯碟橫飛,抬倒椅歪,秩序大亂。茶樓有見於此,就廢除舊规,成立新制,改為預訂,或取先到先得,流弊立廢。其二大茶樓多有點心妺之設,推車唱賣點心,可中、小型茶樓無此服務,要勞茶客自己拿著紙卡到點心窗口取,看中那道點心,便讓服務員蓋印拿走。有時候為了爭奪一籠點心,就得眼明手快,無視秩序,先下手為強,於是又起衝突。今日酒樓備有點心紙,客人用筆圈之,交與侍者便可,點心争奪戰已成歷史陳跡。

險些兒忘了,不得不提灣仔龍門酒樓,高四層,地下、閣樓散座,二、三樓雅座,龍門點心並不特別精緻美味,有特色者是老收銀機、大紅宮燈、門前的銅鑄龍雕和《三英戰呂布》木雕。黃昏時,有歌壇之設,檀板輕敲,絲竹悦耳,歌女微張唇,嬝音吐,周郎折倒。三十年代中期,小明星歌於蓮香,徐柳仙唱於高陞,並皆佳妙。徐柳仙唱《再折長亭柳》,沉鬱悲怆,聞之心傷,有柳骨仙腔之譽。如今,两大子喉歌后,先後棄世,幽谷清蘭,已成絕響。筲箕灣近電車總站的鸞鳳,圓形建築,至為別緻,逐成地標。夜開歌壇,一有名牌押陣,客似雲來。骨子腔鍾雲山偶然客串,必然高朋滿座。如今茶樓幾跡絕,想享塵慮一時净,清風兩腋生的境界,無疑癡人說夢。時疫肆虐,二人限聚,茶樓苦雨淒風,「半壁山房待明月,一盞清茗酬知音」,只好夢中尋。

(沈西城臉書2023年1月23日)

鍾萍對茶樓素有研究,告我廣州茶樓分兩種,大的曰茶樓,小為叫茶居,茶居保有一種典雅氛圍,教人著迷,因此廣州人愛幫襯茶居。香港開埠,茶樓與酒樓各自經營,一九零三年上環水坑口火,方才合併。戰前茶樓多流行於石塘咀、西環、上環一帶。西環三元樓,中環冠南、三多、雲來、高陞、得男、得雲、蓮香、陸羽等並駕齊驅,大茶樓高三、四層,地下散座,取價廉宜,多勞苦大眾聚集,二、三樓設雅座,裝潢瑰麗,牆掛名畫,几擺古瓶,雅氣逼人,茶價較罕,客人多為富人,四樓則為廚房,出產美點。做茶樓,辛苦勞碌,上五點半開舖,點心師傅四點許就得開爐,製點,忙忙碌碌,意在滿足食客食慾。晨早茶客,一盅兩件,一張報紙,消磨永畫。茶多取普洱、鐵觀音、菊花,點心則排骨、雞紮、蝦餃、燒賣、腸粉和米粥最受歡迎,點心一般分超、頂、特、大、中、小六,跟今日大致相同。一般茶客多從中間落墨,點特、大兩點為多,埋單僅圓餘,甚或一元以下。夜市飯局,有所謂「有骨落地」,指魚骨、肉骨、雞骨而言,以喻菜式豐富。茶樓夥記埋單,方式獨特,耳邊夾著一根筆,左手拿著帳單簿,一看枱上點心籠,右手指指點點,口喊「開黎,個一!」(即一元一角),隨手寫就,撕單交與茶客。茶客持單到櫃檯結賑,態度隨意, 這就讓有些古惑茶客有機可乘。方法有二,一是把大籠墊底,放進小籠,再在其上蓋籠,這樣明明點了六籠,夥記一點,只得三籠,省下三籠的錢,小數怕長計,節省不少。也有茶客把籠子放到窗門外的地台上,然後偷偷把窗門拉上一半,夥記看不到,於是就數少了點心籠子。粵語電影也曾有個這樣的描述,新馬仔、鄧寄塵跑到茶樓品茗,肚子咕咕叫,狼吞虎嚥,發現袋中錢不夠,情急底下,把籠子奶到窗外,把窗門關上,遞手叫埋單,「偷雞得米」,揚長而去。以為是電影橋段,原來在現實生活中照樣搬演。

飲茶難,難飲茶,上茶樓,兩件事少不得,第一是搶枱,以前的茶樓不設訂座,客人到來,就得自動覓位,生意好,空位難求,就得一眼關七,覷得空位,就一個箭步衝前坐下。萬一全場爆滿,就要留心觀察,那張枱上的籠子放得多,說明這枱客快要埋單,便木雕似的站在旁邊佇侯。有些食客知道你等位,就會識相地加快埋單,可有刁鑽兒郎,茶冷羹殘,仍然枯坐不走,故意刁難。飢腸轆轆的茶客就會口出怨言,對方不忿,反唇相稽,各不相讓,,随即演出全武行,杯碟橫飛,抬倒椅歪,秩序大亂。茶樓有見於此,就廢除舊规,成立新制,改為預訂,或取先到先得,流弊立廢。其二大茶樓多有點心妺之設,推車唱賣點心,可中、小型茶樓無此服務,要勞茶客自己拿著紙卡到點心窗口取,看中那道點心,便讓服務員蓋印拿走。有時候為了爭奪一籠點心,就得眼明手快,無視秩序,先下手為強,於是又起衝突。今日酒樓備有點心紙,客人用筆圈之,交與侍者便可,點心争奪戰已成歷史陳跡。

險些兒忘了,不得不提灣仔龍門酒樓,高四層,地下、閣樓散座,二、三樓雅座,龍門點心並不特別精緻美味,有特色者是老收銀機、大紅宮燈、門前的銅鑄龍雕和《三英戰呂布》木雕。黃昏時,有歌壇之設,檀板輕敲,絲竹悦耳,歌女微張唇,嬝音吐,周郎折倒。三十年代中期,小明星歌於蓮香,徐柳仙唱於高陞,並皆佳妙。徐柳仙唱《再折長亭柳》,沉鬱悲怆,聞之心傷,有柳骨仙腔之譽。如今,两大子喉歌后,先後棄世,幽谷清蘭,已成絕響。筲箕灣近電車總站的鸞鳳,圓形建築,至為別緻,逐成地標。夜開歌壇,一有名牌押陣,客似雲來。骨子腔鍾雲山偶然客串,必然高朋滿座。如今茶樓幾跡絕,想享塵慮一時净,清風兩腋生的境界,無疑癡人說夢。時疫肆虐,二人限聚,茶樓苦雨淒風,「半壁山房待明月,一盞清茗酬知音」,只好夢中尋。

(沈西城臉書2023年1月23日)

2023年1月18日 星期三

香港電影評論學會大獎 張婉婷紀錄片奪最佳電影 張繼聰首膺影帝 鄭秀文隔22年再封后

【明報專訊】第29屆《香港電影評論學會大獎》昨日公布得獎名單,張繼聰憑《窄路微塵》首奪影帝,鄭秀文憑《流水落花》相隔22年再封后。不收片酬接拍《流水落花》的鄭秀文獲知喜訊稱:「感動得久久不能言語,演戲路上曾陷入迷惘和失意,這個獎對我意義非凡。」張繼聰感謝台前幕後外,亦多謝劇中角色「窄哥」;同憑該片獲「最佳導演」的林森也借「窄哥」金句為大家打氣,「眼看生活逐漸復常,希望大家都能咬住唔放,一定會好」。大會共頒5個獎項,去年最高票房的港產片《明日戰記》、《飯戲攻心》獲選為推薦電影。

娛樂組

張:2022老中青導演齊發功

「最佳電影」由張婉婷執導的《給十九歲的我》奪得,她喜出望外,稱拍這部紀錄片時沒想過會獲任何獎,「2022年是香港電影界奇蹟,同期的電影百花齊放,有獨特題材,又有好多新導演,老中青導演齊齊發功,令影壇再蓬勃,似雨後春筍。最開心是觀眾好捧香港電影場,重入戲院看港產片,很多電影高票房,在電影史上,2022年會被記載為好獨特的一年,自己也盡了綿力」。

鄭:感動到久久不能言語

鄭秀文曾憑《鍾無艷》獲第8屆「香港電影評論學會大獎」影后,今年再憑《流水落花》第二度登上影后寶座,她說:「記得上次得到評論學會的獎項是22年前。今天收到這消息,內心感動到久久不能言語。尤其在演戲路,曾陷入迷惘和失意。特別感謝香港電影評論學會,這獎項對我意義非凡,但我更清楚知道,未來在演戲要一直努力。感激賈勝楓導演給我演『天美姨姨』的機會。謝謝團隊,更重要是希望大家繼續支持香港電影。」賈勝楓稱未寫劇本已選定鄭秀文演出,她是天美姨姨的不二人選,鄭秀文找對角色,角色也找對了她。

阿聰:每人都可成為「窄哥」

張繼聰(阿聰)憑《窄路微塵》首膺影帝,導演林森奪「最佳導演」。張繼聰多謝台前幕後,他說:「最後多謝我人生遇過很多個『窄哥』,很多人對我做過很好的事,令我相信這世界是有『窄哥』。同時希望透過這角色,表達我們每個人都可以成為『窄哥』。最後我相信,我們永遠都有權選擇成為一個怎樣的人,即使身處一個怎樣的世界,希望我們可以繼續努力。我會保持謙卑的心,繼續努力成為一個好演員,多謝大家。」

林森說:「《窄路微塵》從疫情最嚴峻時開拍,彷彿跟香港人共同經歷了苦與痛,每一步都不容易。回想創作時有很多決定及選擇,都是源於當刻對生活的感受,希望這電影能給大家擁抱,所以能夠得獎一定要多謝大家。眼看生活逐漸復常,望大家都能咬住唔放,一定會好!」

韋家輝《神探大戰》奪兩獎

劉青雲與蔡卓妍主演的《神探大戰》獲「最佳導演」及「最佳編劇」,身兼監製、導演及編劇的韋家輝表示感激,「感謝電影評論學會、感謝英皇電影、感謝《神探大戰》一眾手足及優秀演員,我會繼續用謙卑的心拍好電影,感謝神」。

大會公布5個獎項中,沒有去年取高票房的《明日戰記》與《飯戲攻心》,只成為「推薦電影」。據大會公布最後一輪投票名單,張繼聰力壓黃秋生《白日青春》、麥沛東《正義迴廊》、謝君豪《過時‧過節》及劉青雲《神探大戰》稱帝。張繼聰獲讚一呼一吸都充滿動人力量,是從影以來最優異的演出。影后競爭激烈,鄭秀文擊敗的對手是袁澧林《窄路微塵》、余香凝《緣路山旮旯》、林明禎《飯戲攻心》及金馬影后張艾嘉《燈火闌珊》。大會稱鄭秀文洗盡鉛華,跟7個寄養孩子相處的對手戲真摯樸實,教人驚喜;她眼神執著至終,百味紛陳,活現角色。頒獎禮將於3月8日在香港電影資料館舉行。

(《明報》2023年1月17日)

娛樂組

張:2022老中青導演齊發功

「最佳電影」由張婉婷執導的《給十九歲的我》奪得,她喜出望外,稱拍這部紀錄片時沒想過會獲任何獎,「2022年是香港電影界奇蹟,同期的電影百花齊放,有獨特題材,又有好多新導演,老中青導演齊齊發功,令影壇再蓬勃,似雨後春筍。最開心是觀眾好捧香港電影場,重入戲院看港產片,很多電影高票房,在電影史上,2022年會被記載為好獨特的一年,自己也盡了綿力」。

鄭:感動到久久不能言語

鄭秀文曾憑《鍾無艷》獲第8屆「香港電影評論學會大獎」影后,今年再憑《流水落花》第二度登上影后寶座,她說:「記得上次得到評論學會的獎項是22年前。今天收到這消息,內心感動到久久不能言語。尤其在演戲路,曾陷入迷惘和失意。特別感謝香港電影評論學會,這獎項對我意義非凡,但我更清楚知道,未來在演戲要一直努力。感激賈勝楓導演給我演『天美姨姨』的機會。謝謝團隊,更重要是希望大家繼續支持香港電影。」賈勝楓稱未寫劇本已選定鄭秀文演出,她是天美姨姨的不二人選,鄭秀文找對角色,角色也找對了她。

阿聰:每人都可成為「窄哥」

張繼聰(阿聰)憑《窄路微塵》首膺影帝,導演林森奪「最佳導演」。張繼聰多謝台前幕後,他說:「最後多謝我人生遇過很多個『窄哥』,很多人對我做過很好的事,令我相信這世界是有『窄哥』。同時希望透過這角色,表達我們每個人都可以成為『窄哥』。最後我相信,我們永遠都有權選擇成為一個怎樣的人,即使身處一個怎樣的世界,希望我們可以繼續努力。我會保持謙卑的心,繼續努力成為一個好演員,多謝大家。」

林森說:「《窄路微塵》從疫情最嚴峻時開拍,彷彿跟香港人共同經歷了苦與痛,每一步都不容易。回想創作時有很多決定及選擇,都是源於當刻對生活的感受,希望這電影能給大家擁抱,所以能夠得獎一定要多謝大家。眼看生活逐漸復常,望大家都能咬住唔放,一定會好!」

韋家輝《神探大戰》奪兩獎

劉青雲與蔡卓妍主演的《神探大戰》獲「最佳導演」及「最佳編劇」,身兼監製、導演及編劇的韋家輝表示感激,「感謝電影評論學會、感謝英皇電影、感謝《神探大戰》一眾手足及優秀演員,我會繼續用謙卑的心拍好電影,感謝神」。

大會公布5個獎項中,沒有去年取高票房的《明日戰記》與《飯戲攻心》,只成為「推薦電影」。據大會公布最後一輪投票名單,張繼聰力壓黃秋生《白日青春》、麥沛東《正義迴廊》、謝君豪《過時‧過節》及劉青雲《神探大戰》稱帝。張繼聰獲讚一呼一吸都充滿動人力量,是從影以來最優異的演出。影后競爭激烈,鄭秀文擊敗的對手是袁澧林《窄路微塵》、余香凝《緣路山旮旯》、林明禎《飯戲攻心》及金馬影后張艾嘉《燈火闌珊》。大會稱鄭秀文洗盡鉛華,跟7個寄養孩子相處的對手戲真摯樸實,教人驚喜;她眼神執著至終,百味紛陳,活現角色。頒獎禮將於3月8日在香港電影資料館舉行。

(《明報》2023年1月17日)

2023年1月17日 星期二

陳進權:再談《陳無言書話集》的排版錯誤

引文第二段頭兩句應用正文的宋體

第四行錯誤另起一段沒校對出來

兩段引文後括號内文字應採用宋體

1月4日上傳一篇【陳無言書話集】短文,略述粗略翻閲該書後見到的錯誤,並未閲讀全書。當時想,僅翻翻已看到這些明顯的錯誤,以該出版社的處理方式,相信全書還有不少錯誤。近兩日才有空把全書看一遍,果然再發現不少誤排:

105頁〈兩度誤傳死訊 談詩人梁宗岱〉第二段楷體引文,把「朱伯奇……提及梁宗岱」也排爲楷體,明顯屬處理錯誤,與其他僅引文轉換字體有別。

128頁〈〈草木篇〉作者另一部少見的作品——流沙河的短篇小説集:《窗》〉,第四行應緊接第三行,但卻另起一段,是校對粗疏沒看到。

根據該書把引文轉爲楷體,與正文採用宋體做區別的處理方式,154-155頁大篇幅引許地山〈貓乘〉的段落卻沒轉字體,仍用宋體,應由154頁第四段開始轉爲楷體,現在僅把156頁的契據文字轉爲楷體,明顯處理混亂,欠缺統一。158-159頁引用夏丏尊大段文字也屬同樣情況,原於報刊引用文字有分段,第二段起並無開引號「,書中卻加上開印號,爲何不是與其他引文一樣改換爲楷體字?這樣已一目瞭然,無需再加開印號。

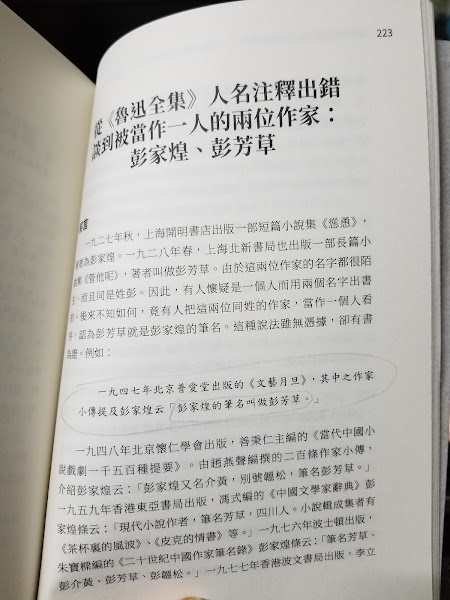

223頁將第二段僅兩行轉爲楷體也屬同樣錯誤,由於我無這篇剪報,不知原文如何,但從文理推測,這兩行文字應與緊接著的一段文字原爲一段,列出多本書有關彭家煌的資料,僅應將引述的資料文字轉爲楷體,其餘關於是哪本書等文字不應轉換字體。

226頁下半頁文字縮入字位也屬處理不當,應正常排列。227頁大段文字引自其他書刊,同樣沒轉換字體。

原書話發表在報刊,由於當時無現在通用的書名號、篇名號這類新式標點,因此全部均採用「」,可是改用書名號時,部分用錯了,或應用書名號卻沒更改,又或用錯等情況,例如181頁第四段的《當代文學》季刊,原發表在報刊是「當代」文學季刊,事實上該文學雜誌就叫《當代》,此明顯是該書編輯改錯或排錯卻沒看到。此外,也有少量漏標點或標點不適當等,由於無原文參考,未知是排錯或原文如此,就算原文如此,若屬明顯錯漏,編輯也有責任改正過來。

可幸的是,該書的錯字不多。我跳過大段有關某作者已出版的單行本資料,沒仔細看,因此僅見177頁最後一段「筆者會將兩種版本對照一下」,會字應是曾字之誤,其他沒留心到有錯字。因此推測輸入文字還沒排版前已校對過,但排版後就沒仔細看,因此出現多處排版錯誤卻沒注意。

這些錯誤原本可以避免,只要最後一校改正後,出版社負責人盡責一點,再仔細看一遍,斷不會出現這些錯誤。何況出版一本書的流程,不止改正後再校對,交給印刷廠後,印刷廠還要出「藍紙」給出版社再看一遍,以盡量減低出錯的機會。但是,現今的結果卻令人失望,一本好書,可惜被不負責任地弄得非驢非馬。

(Chan Tsun Kuen臉書2023年1月17日)

2023年1月5日 星期四

鄭明仁:懷念旺角書店街的日子

有半個世紀歷史的漢榮書局剛剛結業,標誌著旺角地標老舊書店,只剩下蘇賡哲的新亞書店,老蘇獨自堅守陣地,像一個老兵守著最後一道戰壕,守護著旺角舊書店僅餘的一脈香火。

曾幾何時,旺角的街邊書檔和後來的二樓書店,五步一樓十步一閣,築起鬧市一道美麗風景線。筆者1972年中五會考要讀很多數理化科目的參考書,經常到旺角奶路臣街、花園街一帶買書,最常去的兩家書店,一家是花園街的友聯,另一家是奶路臣街漢榮樓上的寰球。到寰球書店買書,是貪它有折扣,但要忍受書店老闆李劍峯凌厲的眼神,在挑書時總是感到李老闆全程在背後盯著你,心理壓力很大,你想把書「插」回書架時,李老闆的手就會忽然出現快速把書搶過來,然後小心翼翼放上架,怕你毀了他的書。我們從沒見過李先生笑過,學生們上寰球書店像上戰場一樣,戰戰兢兢。

記不起有沒有幫襯過漢榮書局。1967年讀中一就經常去奶路臣街一帶買二手課本,那裡有很多木頭車二手書檔。六十年代石景宜就是靠一架木頭車在旺角街頭賣舊課本起家,後來他就在樓梯底開了國榮書店,七十年代擴充業務,在奶路臣街開了漢榮書局賣新書,生意愈做愈旺。地產市道興旺,漢榮所在的物業2010年底估值高達4億元,石家決定把物業招租,估計每月可收租100萬。漢榮之後便遷到油麻地彌敦道現址繼續經營,生意已沒有以前那麼火旺。這一兩年疫情影響,實體書店受打擊,漢榮也不例外;而且第二代的當家石漢基年紀也不小,石家決定終結有52年歷史的家業,2022年最後一天的下午3時熄燈離場。

七、八十年代是旺角書業最活躍的年代,二樓書店一家接一家出現,記憶所及便有南山、洪葉、文星、田園、樂文、東岸、香山學社、新思維、榆林、梅馨等,加上地舖的新亞(後來搬上樓)、復興、廣華、實用、漢榮、學津、精神等,再添上附近的大東、齡記、世界書局,旺角稱得上是書商撲鼻。

幾街之隔的上海街有一家「怪」書店,它沒有店名,只知道老闆叫做「何老大」。與其叫它做書店,不如用書山來形容它更切合,因為整間舖已給一紮紥的書籍堆到天花頂,你只能擔梯像爬山一樣爬上書山無目的地找書,而且書是要一紮紮的賣,即使你只看中其中一本,也要把其餘的買下。奶路臣街德仁中學旁邊「肥佬羅」的舊書檔也值得一記,肥佬羅是退役「國軍」,認識很多撿破爛的收買佬,經常收到他們送來的各種各類舊書,有時一元幾角便可買到一些絕版書。附近復興書店老闆是肥佬羅的女婿,他會挑一些較新淨賣得起錢的舊書給女婿賣。

今天,田園、樂文、梅馨、榆林、精神(早已搬往港島)、新亞尚在,還多了一家序言,大家都在掙扎求存。垂垂老矣的蘇賡哲博士,還在寫他的販書手記,回憶過去一甲子他賣書的酸甜苦辣鹹。

(《am730》2023年1月5日)

曾幾何時,旺角的街邊書檔和後來的二樓書店,五步一樓十步一閣,築起鬧市一道美麗風景線。筆者1972年中五會考要讀很多數理化科目的參考書,經常到旺角奶路臣街、花園街一帶買書,最常去的兩家書店,一家是花園街的友聯,另一家是奶路臣街漢榮樓上的寰球。到寰球書店買書,是貪它有折扣,但要忍受書店老闆李劍峯凌厲的眼神,在挑書時總是感到李老闆全程在背後盯著你,心理壓力很大,你想把書「插」回書架時,李老闆的手就會忽然出現快速把書搶過來,然後小心翼翼放上架,怕你毀了他的書。我們從沒見過李先生笑過,學生們上寰球書店像上戰場一樣,戰戰兢兢。

記不起有沒有幫襯過漢榮書局。1967年讀中一就經常去奶路臣街一帶買二手課本,那裡有很多木頭車二手書檔。六十年代石景宜就是靠一架木頭車在旺角街頭賣舊課本起家,後來他就在樓梯底開了國榮書店,七十年代擴充業務,在奶路臣街開了漢榮書局賣新書,生意愈做愈旺。地產市道興旺,漢榮所在的物業2010年底估值高達4億元,石家決定把物業招租,估計每月可收租100萬。漢榮之後便遷到油麻地彌敦道現址繼續經營,生意已沒有以前那麼火旺。這一兩年疫情影響,實體書店受打擊,漢榮也不例外;而且第二代的當家石漢基年紀也不小,石家決定終結有52年歷史的家業,2022年最後一天的下午3時熄燈離場。

七、八十年代是旺角書業最活躍的年代,二樓書店一家接一家出現,記憶所及便有南山、洪葉、文星、田園、樂文、東岸、香山學社、新思維、榆林、梅馨等,加上地舖的新亞(後來搬上樓)、復興、廣華、實用、漢榮、學津、精神等,再添上附近的大東、齡記、世界書局,旺角稱得上是書商撲鼻。

幾街之隔的上海街有一家「怪」書店,它沒有店名,只知道老闆叫做「何老大」。與其叫它做書店,不如用書山來形容它更切合,因為整間舖已給一紮紥的書籍堆到天花頂,你只能擔梯像爬山一樣爬上書山無目的地找書,而且書是要一紮紮的賣,即使你只看中其中一本,也要把其餘的買下。奶路臣街德仁中學旁邊「肥佬羅」的舊書檔也值得一記,肥佬羅是退役「國軍」,認識很多撿破爛的收買佬,經常收到他們送來的各種各類舊書,有時一元幾角便可買到一些絕版書。附近復興書店老闆是肥佬羅的女婿,他會挑一些較新淨賣得起錢的舊書給女婿賣。

今天,田園、樂文、梅馨、榆林、精神(早已搬往港島)、新亞尚在,還多了一家序言,大家都在掙扎求存。垂垂老矣的蘇賡哲博士,還在寫他的販書手記,回憶過去一甲子他賣書的酸甜苦辣鹹。

(《am730》2023年1月5日)

悼劉紹銘

悼

昨日馬吉傳來「皮多」的消息:劉紹銘走了,不敢且不肯相信,希望是誤傳。

半夜三點起來,書友 Peter Tai 也傳來噩耗,應該是真的了。唉,近年真的變化多端,香港文化前輩又少一人。

二千年我在香港寫了〈劉紹銘的少作《空門》〉,收進拙著《醉書室談書論人》(香港創作企業有限公司,2002)中。寄了一本到嶺南大學給不認識,且未見過面的劉紹銘教授。不久,收到他的來信,他說:……我倒希望你除書話外,不妨加入些傳記資料,「八卦」一下,會增加讀者閱讀情趣。

突聞教授息勞歸主,黯然以外,翻出舊作悼念,可惜匆匆之間找不到信。

──2023年1月4日晨4時於洛杉磯

劉紹銘的少作《空門》

讀劉以鬯先生主編的《香港文學作家傳略》中劉紹銘(1934~2023)的〈自傳〉,才知道原來劉博士五十年代在香港時已開始創作。一直以來,我對從香港成長的作家都很注意,讀五十年代青年作者的合集,如《靜靜的流水》、《向日葵》……及當時出版的單行本時,都沒有見過劉紹銘的作品,便以為他是到台大升學後才開始寫作的;卻原來劉紹銘自十六歲﹙即1950﹚起,已開展其寫作生涯。不過,他一向喜歡獨來獨往,除了在台時加入過「現代文學」外,便沒有再參加過其他團體,故當時的合集都見不到他的作品。劉紹銘如今已是著作等身的作家學者,少不免會有人研究他,如果探索到他五十年代在港時的少作,恐怕要花一番氣力去翻《新生晚報》和《香港時報》了。

我最初見到劉紹銘的書,是友聯於一九七零年出的《吃馬鈴薯的日子》。不過,從這篇〈自傳〉所附的〈著作簡目〉中得知,原來在此之前的六九年,他已在文藝書屋出過一本《與良心的對白》。這個〈簡目〉是按年編排的,即是說劉紹銘自五零年開始寫作,到六九年才出第一本書《與良心的對白》。不過,這只是個〈簡目〉,〈全目〉當然不止這些。他成名以後出的書,還未出的書,將來一定會有更齊全的目錄。然而,六九年以前出的,他忘了的,或者不想記下來的,又有多少呢?我肯定《與良心的對白》不是他的處女作,因為我手上有一本他出版於一九五七年的《空門》。 劉紹銘是於一九五六年往台大升學的,一年後的五七年九月,由大學圖書供應社出版了他的《空門》。《空門》是本三十二開,共一一八頁的文集,分小說、書信和雜寫三部分,大部分都是他在香港時所寫的作品。小說雖只有〈空門〉和〈長城謠〉兩篇,卻佔去了三分二的篇幅。劉紹銘在〈前記〉中說:

在個人情感的好惡上說──一個母親對著幾個不肖子,其中也會有一個比較上喜愛的──我偏愛〈空門〉。因為書中的男女主角曾經令我落過淚,並不是多情自作,而是存在他們間的神與人,理想與現實,天國與塵世的矛盾衝突實在是太劇烈了。這是一個迄今尚少為人注意的問題,不過實在上它已存在了不知幾個世紀,天主教上馬丁路德所引起的宗教革命,部份與此問題有關連的,作者個人智力有限,更不敢冒瀆神聖,留待讀者自己去推敲解答好了。

〈空門〉是一個賺人熱淚的戀愛悲劇。故事說我和自幼在澳門天主教孤兒院長大的嘉薇墮入愛河。到了談婚論嫁的階段,某日嘉薇卻突然告訴我她要回到澳門的修院去當修女,因為神曾在她大病時讓她痊瘉,她在神前許過諾,要此生奉獻給教會。我倆雖然都深深地愛著對方,終因了她的誓言而分手,大家陷入痛苦中。後來,我想到假借我殉情自殺,騙嘉薇回來辦喪事,而企圖強行留下她的辦法。豈料弄巧反拙,嘉薇聽到這個消息後,竟然瘋了。在精神病院裏整日迷迷糊糊,又不肯吃東西,終於病逝了。

這個寫於五五年的小說長達五萬字,無論在選材或寫作技巧上,都見成熟,比諸當時一般的青年作者,高出頗多;當年,劉紹銘才二十一歲,可見他確有寫作天份。

劉紹銘是喜歡以書信的形式來討論問題的。《空門》的第二部分即是由〈風塵小札〉和〈天涯小札〉等幾組書信組成。在〈風塵小札〉中,他利用幾封給大哥的信,和他討論翻譯、寫作、電影藝術……,都是文藝青年經常思考的問題。〈天涯小札〉居然是寫給嘉薇﹙〈空門〉的主人翁﹚的信,寫的是相思之苦,思考的正是:獻身給神的信徒是否一定要獨身?不禁令人想入非非:在劉紹銘的早年生活中,是否真有嘉薇其人?〈空門〉中有多少自敘傳的成分?

第三部分雜寫又題〈浮世繪〉,全是短短的雜文,是從《新生晚報》上錄出的。劉紹銘以為「大概年少氣盛,兼又牢騷太多,時有口不擇言」,不過,我總覺得,報紙文章,不得不如此。 這本「炒三味」的《空門》,我很相信是劉紹銘的處女作,只是想不通何以他自己編的〈著作簡目〉不錄!

──寫於2000年4月,六月刊於《香港文學》186期,2023年1月4日晨修訂。

讀者回應:

Peter Tai:在《空門》之前,劉於十五六歲在《新生晚報》寫小說,至於用的是甚麼筆名,他本人跟我說忘記了。甚可惜。他年幼時曾於肇慶做「送報書僮」,來港後開始爬格子,而最後一篇是懷念戴天的文章,刊於《明報月刊》。可謂一生與文字結緣。

(許定銘臉書2023年1月4日)

劉紹銘的信件

終於找到劉紹銘教授給我的信,因為底部有花紋圖案,信也擺了十多年,褪色了,特重抄如下:

你看:人的記憶多可怕!十二小時前的清晨四時,我居然錯記為:

其實這句話是另一位前輩指導我的,特此更正。

找信件的同時,找到劉紹銘的兩部書,順帶貼在這裡,讓有興趣的讀者按圖索驥。

──寫於2023年1月4日下午4時

(許定銘臉書2023年1月5日)

痛悼劉教授

近日常作的一個噩夢就是有一天環顧四週,發現師友知交都走了,只留我一人在這荒涼的人世上,四野茫茫,恐怖呀!昨日就驚悉劉紹銘教授仙逝的消息!

我立時在案頭那一排碩果僅存的幾十本書中抽出最厚的這一本,劉教授贈我的。翻開來,扉頁上他的中英文簽名仍是栩栩如生的呀!

四年多,哦,五年多前我們最後一次見面的情景猶在眼前。那是他在嶺南大學餐廳請顏純鈎、舒非和我餐聚。那日,我們去到中文系樓下,他已等在那裏,手中便㩦着這本大書,把它朝我一遞道:「送給你。」

我驚喜道:「送我?」

「嗯,裏面有一篇Joece Oates的文章,你不是喜歡她嗎?這是我的舊書,前幾天清理舊書時正好翻出來了。」

「你怎麼知道我喜歡Oates的?」

「你在回憶劉以鬯的那篇文章中不是說到嗎?」

頓時,我感動得說不出話來了。想不到劉教授竟然看到了我那篇小文,還記住了這個細節,還把他的藏書贈我!

大約兩年前,我也有過一次同樣的感動。當時顏純鈎轉來一篇文章,是劉教授在他的明報(或信報)專欄評我的一篇小說。我看了先是一驚,後則一愧:看看人家這胸懷!

那時我從嶺南大學辭職回家作自由寫作人已五六年了。走時已經把領導們得罪了個遍,劉教授也包括在內。我其實一直對他十分敬仰,拜讀過他所有的作品還有大部分譯作。《一九八四》我讀的倒不是他的譯本,但我讀了他譯的索爾·貝婁《赫索格》,真是高山仰止。從此也愛上了索爾·貝婁。

不幸我性格中有個缺陷,怕名人。不是不敬仰他們,而是太敬仰他們了,不能像對待常人一樣對待他們。還有就是跟領導保持距離,怕自己不小心說出甚麼錯話得罪他們。劉教授這兩項都佔全了,又是名作家名學者又是我頂頭上司。自然更是敬而遠之。誰知還是有一次無意中說出的話得罪了他。我後來雖然真心地後悔不疊,但也沒想去補救,心想他大人有大量,總會明白我并非故意。

沒想到他大量到這個程度,竟會認真看了我發表在一不起眼雜誌上的一個短篇,還為之寫評。後來我在一公開場合見到他,就趕緊趨前招呼了。

走筆至此,我又想起了那次嶺南飯局中的一個細節。臨分別,他邀我們去他辦公室看看,路上我跟他并排走着,他突然說:「有件事我一直想告訴你:其實陳校長和我一直是保護你的,有個人寄了好幾封匿名信給校長中傷你,校長轉給了我,我們都決定置之不理。」

我一時竟呆住了。一句話也說不出。直到上了回家的地鐵,才想起來應該跟他說句「謝謝!」再說一句「對不起!」,再說一句:「劉教授,我非常非常地敬仰您!」

我一直想着下次見面再說,可是,已經沒有下次了。

(王璞臉書2023年1月5日)

人生得一知己足矣,斯世當以同懷視之

──敬悼亦師亦友的前輩劉紹銘教授

新年甫過,卻傳來噩耗,我最敬愛的前輩學者劉紹銘教授不幸遽然辭世。在世道丕變﹑人心苦厄的今日,每天都是壞消息,劉教授之辭世,更使我有錐心之痛。

除夕日我寫短訊向他賀年,很反常的遲了兩天才見回音,當時還有點疑惑,現在明白了,那已經是他彌留的時候,世聲遠去,人間渺然,他再也收不到老朋友的問候了。

劉教授高齡八十九歲,是我半個長輩,我不敢稱自己是他的學生,但實際上他是我不折不扣的恩師。我和他相交二三十年,在工作和生活上密切來往,受他的人格與學養影響很深,我說和他「亦師亦友」,相信他也會同意。

我認識劉教授,是朋友舒非女士介紹,在此之前,舒非已經手由三聯書店出版過他的著作,她也一直是劉教授的知心朋友。我認識劉教授之後,先出版他的《二殘遊記》,那是他回憶舊時生活點滴的散文集,後來我邀請他為天地圖書主編一套「當代散文典藏」,向香港讀者推介華人作家中的散文精品,這個系列一直延續到我退休為止。

後來,他還為我們主編了「當代小說典藏」和「現代散文典藏」兩個系列。當初,我建議他自己的散文集收入「當代散文典藏」,他不同意,說自己的作品不適合收在自己主編的系列,我說大陸老一輩學者季羡林主編的文學作品系列,也收入自己的選集,後來他也同意了,之後他的好幾本散文集,也陸續由天地出版。

劉教授的散文一向是我所愛,他以作家情懷與獨特筆風寫學者文章,作品中洋溢他的學術修養與人生洞見。他的文筆委婉中有對生活的譏諷,豐厚理性中飽含人間溫情,他把嚴肅的評論寓於分花拂柳的文字之內,又在隨意描繪的生活細節中,巧妙隱藏他的人生智慧。讀他的散文是一種享受,在認知上有提升,在情感上又有共鳴。

劉教授的另一非凡成就是他的翻譯,他翻譯了奧威爾的《一九八四》,對華人讀者的政治覺醒是振聾發聵之作。他又主持翻譯過夏志清的《中國現代小說史》這部扛鼎之作,因為他,夏志清廣為華人學術界與兩岸三地讀者認識,連帶張愛玲也「破土而出」,風靡天下。

劉教授學貫中西,但他的童年卻相當不幸,他自幼失學,與弟弟相依為命,兩兄弟在舊時香港艱苦謀生。他曾描寫過一個生活細節,就是兩兄弟為怕返工遲到,每晚要將一條繩子繫在彼此腰間,那樣一翻身就會牽動對方,隨時都會醒來。

即使在溫飽都有問題的日子裡,他仍堅持讀書,考上台大外文系,畢業後得恩師夏濟安(夏志清教授長兄)支持到美國留學。在美國半工半讀期間,曾經到餐館捧餐養活自己,及至拿到博士學位,才改變生活處境。

劉教授在台大讀書期間,與白先勇﹑李歐芃﹑陳若曦等同學一起創辦《現代文學》雜誌,對中國現當代文學的起飛,起了不可磨滅的推動作用。他與白先勇等保持了一生的密切交往,我臨退休前,嶺南大學還舉行過一次白先勇的演講,當晚中文系招待白先勇,我也受邀。初時幾道菜都比較普通,劉教授急起來,當場追問主事的副校長,似乎覺得有點失禮,其實好的菜都在後面,他只是擔心對不起朋友。

也是那天晚上,女作家王璞也受邀參加晚宴。王璞本來在演講後就想離開的,在門外碰到劉教授,劉教授把她勸住,一定要她參加晚宴。就在晚宴開始前,他還特地跑來交代我,叫我要替他招呼好王璞。

王璞曾是嶺南中文系講師,份屬劉教授下屬,後來離開嶺南專職寫作,前同事回校參加活動,本來也很正常,但劉教授仍珍視如此,可見他為人的溫厚。

劉教授是苦學成才的典範,他也因此樂於扶持後輩。香港有位女作家到嶺南大學修讀碩士,因為沒有大學學位,本來是不夠資格的,劉教授知道她的情形後,說他一向支持自學成才的後輩,後來以特例放行。後來那位女作家順利拿到碩士學位,至今仍在大學擔任教職。

他在嶺南大學主持中文系工作時,就熱心推動香港文學,扶持新作家不遺餘力,一發現有才氣的後輩,總是樂於推薦鼓勵。香港作家黃碧雲﹑鍾曉陽﹑戴平﹑董啟章﹑黃念欣等人,他都曾為文評介,或在人前人後大力讚賞。他在香港幾十年,出任文學獎評判﹑文學講座主講嘉賓﹑組織不同形式的文學活動,居功至偉,香港人不可忘記他在這塊土地上留下的足跡。

劉教授雖然熱心社會活動,但他不是長袖善舞的人,他擇友甚嚴,一旦交遊即付以真心,更拒絕文化江湖上那些沽名釣譽之輩。香港文化界不少「活動家」,熱衷於大排場,他鄙夷這種人,反而看重那些默默耕耘不求名利的後輩。

除了學術界中人之外,劉教授較多聯繫的包括林行止與夫人。林先生不時約一些學界中人見面,我也常叨陪末座,劉教授之外,盧瑋鑾﹑鄭樹森﹑董橋﹑詹德隆﹑張敏儀等,都有機會見面。想起那些日子,朋友對座,杯酒言歡,那真是我一生中最好的日子。

哀悼劉教授,不得不提及一個人,她就是嶺南大學中文系副教授司徒秀英老師。司徒老師一直是劉教授的下屬,因工作和私下接觸彼此產生感情,劉教授晚年,身邊都只有司徒老師悉心照料。我離港後,每隔一兩個月,總要和他通一個電話,互相問候一下,「傾吓閒介」。他退休後悠遊林下,司徒老師獨力照料他的起居,日夕相對,相濡以沫,有情有義,善始善終。

2021年5月間,突然接到司徒老師傳來的幾張照片,那是她與劉教授正式結婚的照片。照片中他們在一個不大的房間內,兩個人喜氣洋洋,相依相擁,一個和祥安樂的小天地,讓人替他們慶幸祝福。據知,參加婚禮的除律師之外,還有教授和司徒老師家人﹑朋友和學生,濟濟一堂,見證他們的美好結合。他們1997年就相愛,2000年共同生活,二十多年裡志趣相投,舉案齊眉,渡過難得的靜好歲月。

每個人都有自己獨特的生活處境,每個人也都有權利追求自己的幸福,人世滔滔,天地垂憐,做人很艱難,但再艱難的日子都要過下去。

早前我文章中,曾提及自己最崇拜的三個人,那便是余英時﹑林行止和黎智英,他們和我的交往都相對有限,林行止先生多一點,余英時與黎智英都未曾謀面,他們都是我心儀的仁者,但我不敢視他們為知己。唯有劉紹銘教授,我敢說他是我的知己,因為我們相交相知,都已到了一個眼色都能心領神會的地步。

標題引用魯迅寫給瞿秋白的對聯,一個人一生,真的不需要有太多朋友,知己二三,可以攜手共渡苦海,共登彼岸,於願足矣。

內心傷痛無以復加,匆匆擬就一副輓聯,不計格律,聊表寸心,為劉教授送行:

辛苦遭逢,一生造福人無數;繁華見盡,萬里騰雲自逍遙。

(顏純鈎臉書2023年1月5日)

劉紹銘(1934—2023)〈合理的做人〉

《李我講古:我的患難與璀璨》是自傳文字。據〈身世之謎〉一節所記,他出自「單親家庭」,由含辛茹苦的母親撫養成人。做兒子的,因此也懂得孝順,不讓母親傷心。只有一次例外。他八歲那年一個早上,工人阿銀如常喚他起床上學。

他不肯起來,照樣賴床。工人無奈,只好如實報告他母親。母親也沒有責罵,還吩咐阿銀代向老師請假一天。到了晚上,母親噙着眼淚,要孩子到她睡房,接着從大襟長衫衣袋中掏出兩個一元大銀,輕輕拍在檯面,泣聲道:「你不是我親生的!」

為甚麼母親對自己的骨肉說出這種意氣話?說來也簡單。她自己是個隻手撐半邊天的女人,一生勤奮,怎可能生出一個才八歲就存心逃學的兒子?難怪她話說得這麼重:「我把一生人、一世人的希望全放在你身上,我用血和汗來養大你,只望你長大後,成才長進,誰知你只讀了幾個月書,就已經練精學懶,你實在太令我失望!所以我覺得你不是我的親生兒子,你只是我從街邊撿回來的。」擱在檯上那兩個一元大銀,是給兒子離家後在外邊「獨立生活」兩個月的「花費」。

李我八歲時,是一九三O年。以下這段對白,對今天為人父母者,雖事隔半個多世紀,一樣有「反思」價值。原來李我認錯後,對母親發誓說:「從今日起我不再逃學。從今日起我每次考試也要考第一。若果考第二,你不用趕我,我馬上離去。」

母親在接受兒子改過自新的諾言前,開出兩個條件:第一是不要當官。第二是「若你將來不能名成利就,出人頭地,你就不要找李家的人。」

八歲的李我答應「自新」後每試必考第一,那是童言無忌,我們不必計較。值得我們反思的是中國父母世世代代給予兒子的壓力。不出人頭地就無面目見江東父老,這種價值觀不正是魯迅所說的「黑暗的閘門」的具體表現?

「揚名聲、顯父母」,這是科舉時代男人立於天地間一個奮鬥的目標。李媽媽的時代一來科舉已廢,二來她以自己父親在官場的不幸遭遇為誡,不要李我從政。她要兒子「出人頭地」的行業,要嗎是律師,要嗎是醫生。

一九四五年,日本投降,李我二十三歲,在嶺南大學法律系半工讀。次年加入廣州風行電台,開始「講故」。節目大受歡迎,一年後年薪高達百萬港元。為了應付工作,學業只好放棄了。

李我沒有當律師、醫生,但因為當年在電台「講故」,譽滿省港澳,的確是「名成利就,出人頭地」了。要是李我當年沒有給母親痛斥一頓,今天會是甚麼樣子?我們不必無謂臆猜。值得討論的倒是李媽媽督促兒子做人的方向,因為她言談反映的價值觀,不客氣的說一句,「流毒至深」。

「君子疾末世而名不稱焉」。話是孔夫子說的。如果你聽他的話,發奮忘食努力做人就是。到了四五十歲仍「無聞焉」,也不是甚麼大不了的事。你還可以老老實實做人,無愧於天地,過平凡日子。但李媽媽望子成龍,客觀的分析一下,無非是為了替自己出一口氣,滿足一己的虛榮心。她可曾想到,有為青年儘可「立志」他日出人頭地,但最後能否如願,不是自己可以控制的。

李媽媽大概沒有機會看過魯迅的〈我們現在怎樣做父親〉(1919),因此不怪她。魯迅以進化論的觀點來看父母子女的關係,認為人類「因性慾才有性交,因有性交才發生苗裔,繼續了生命」。因此子女並沒有「欠」父母甚麼。為人父母的責任,不外是放子女到「寬闊光明的地方去,此後幸福的度日,合理的做人。」

要合理的做人,先決條件是價值的取捨不能讓人借箸代謀。幸福的定義得由自己釐定。李媽媽要是看過魯迅的文章,說不定會這樣勉勵李我:「孩子,用功讀書,腳踏實地的去做人,將來職業的選擇,記著媽媽的話,要適才量性。因為這跟做人道理一樣,誰能夠做到to thyself be true,誰就可以幸福的度日。」

──楊希彥編輯:《寫給還未長大的人》(香港:黃巴士出版社有限公司,2005年),頁39—42。

多謝,再見。

在「黃巴士叢書」看見劉紹銘身影,很意外吧。謝立文就是這麼神奇、玄妙、有趣。謝不下一次「作弄」她與他的舊照。認識她不久,以為她早得知而閒話家常地提及「他的書惡搞過你的照片呢」她反應告訴我——她不知情。「是哪一本書?那麼有趣」這反應裝不出來。應該找天問他一看,聽另一位當事人反應。

不到半個月,這書兩位作者先後停止長大,兩人「同場」更是十多年前一次巧合(下回再抄書)。全書近乎通篇我我我下,〈合理的做人〉隻字不揭露「我」,除了類近陳寅恪《柳如是別傳》、周作人《看雲集》寫法,暫時推敲不到合理意圖。大部分編輯應該不收貨,更顯得黃巴士(謝立文?)編輯獨具慧眼,一下子讀懂〈合理的做人〉。

那天是2019.07.22。安靜地聽完整場對談,沒有帶書,亦按下舉手衝動——只要讀過劉用心翻譯《1984》,明白場合在於討論給孩子看甚麼散文(而不是同期再版譯本),所有提問縱使聚焦當下也是多餘而且不必。盛夏重版譯本,附帶媒體訪問早於五月完成,已是讀過初版以後的事。

姑且逆時針調撥時鐘多一點。

早於2017年尾(五年了,見鬼),黃向我們求助。我們甚感興趣地集思廣益,討論怎樣完成任務。下一次收到消息,已是2018年1月,劉與三位「忘年之交」合照。得以見證、中途曾幫忙籌謀張羅(沒出口沒出手,充其量搖旗吶喊),我感到榮幸。再下一次,我已收到紀念特刊,翻閱照片、文章同樣一絕(現在回看,當然可一不可再)的合作成果。(她看過贈書後飛快地為特刊找到最好歸處)紀念特刊成員研究功夫紮實,全篇訪問與劉累積下來的憶童年散文毫無重疊,想來「還是忘年之交呢」絕不客套。劉很在意還未長大的人,晚年選編作品仍是以「給孩子」為目標。後來黃仗義幫忙,送我大禮,謝謝黃,也謝謝劉。

再向前撥一點。

在意作者曾在哪些地方生活,活動起,很快把劉與銅鑼灣連在一起。謝謝你憶童年,憶得那麼一清二楚。每次路過希雲街,我總想起你,即使這條街早煥然一新,變成餐廳、茶室與咖啡店,我仍嗅到兒時嗅過的乾洗店、車房、茶餐廳,或者你兒時每天路過的T字路牌,還有那段吃馬鈴薯的日子。願一切還未長大的人,或者孩子,領略你無時無刻在意年輕人,下一代的一面。

(Aaron So臉書2023年1月5日)

【艱苦歲月】採訪部今日專程到屯門訪問嶺大中文系榮休教授劉紹銘(1949小六、1950中一),細說在聖類斯寄宿和工藝院當學徒的歲月。

(《聖類斯中學九十周年紀念特刊》臉書專頁2018年1月15日)

昨日馬吉傳來「皮多」的消息:劉紹銘走了,不敢且不肯相信,希望是誤傳。

半夜三點起來,書友 Peter Tai 也傳來噩耗,應該是真的了。唉,近年真的變化多端,香港文化前輩又少一人。

二千年我在香港寫了〈劉紹銘的少作《空門》〉,收進拙著《醉書室談書論人》(香港創作企業有限公司,2002)中。寄了一本到嶺南大學給不認識,且未見過面的劉紹銘教授。不久,收到他的來信,他說:……我倒希望你除書話外,不妨加入些傳記資料,「八卦」一下,會增加讀者閱讀情趣。

突聞教授息勞歸主,黯然以外,翻出舊作悼念,可惜匆匆之間找不到信。

──2023年1月4日晨4時於洛杉磯

劉紹銘的少作《空門》

讀劉以鬯先生主編的《香港文學作家傳略》中劉紹銘(1934~2023)的〈自傳〉,才知道原來劉博士五十年代在香港時已開始創作。一直以來,我對從香港成長的作家都很注意,讀五十年代青年作者的合集,如《靜靜的流水》、《向日葵》……及當時出版的單行本時,都沒有見過劉紹銘的作品,便以為他是到台大升學後才開始寫作的;卻原來劉紹銘自十六歲﹙即1950﹚起,已開展其寫作生涯。不過,他一向喜歡獨來獨往,除了在台時加入過「現代文學」外,便沒有再參加過其他團體,故當時的合集都見不到他的作品。劉紹銘如今已是著作等身的作家學者,少不免會有人研究他,如果探索到他五十年代在港時的少作,恐怕要花一番氣力去翻《新生晚報》和《香港時報》了。

我最初見到劉紹銘的書,是友聯於一九七零年出的《吃馬鈴薯的日子》。不過,從這篇〈自傳〉所附的〈著作簡目〉中得知,原來在此之前的六九年,他已在文藝書屋出過一本《與良心的對白》。這個〈簡目〉是按年編排的,即是說劉紹銘自五零年開始寫作,到六九年才出第一本書《與良心的對白》。不過,這只是個〈簡目〉,〈全目〉當然不止這些。他成名以後出的書,還未出的書,將來一定會有更齊全的目錄。然而,六九年以前出的,他忘了的,或者不想記下來的,又有多少呢?我肯定《與良心的對白》不是他的處女作,因為我手上有一本他出版於一九五七年的《空門》。 劉紹銘是於一九五六年往台大升學的,一年後的五七年九月,由大學圖書供應社出版了他的《空門》。《空門》是本三十二開,共一一八頁的文集,分小說、書信和雜寫三部分,大部分都是他在香港時所寫的作品。小說雖只有〈空門〉和〈長城謠〉兩篇,卻佔去了三分二的篇幅。劉紹銘在〈前記〉中說:

在個人情感的好惡上說──一個母親對著幾個不肖子,其中也會有一個比較上喜愛的──我偏愛〈空門〉。因為書中的男女主角曾經令我落過淚,並不是多情自作,而是存在他們間的神與人,理想與現實,天國與塵世的矛盾衝突實在是太劇烈了。這是一個迄今尚少為人注意的問題,不過實在上它已存在了不知幾個世紀,天主教上馬丁路德所引起的宗教革命,部份與此問題有關連的,作者個人智力有限,更不敢冒瀆神聖,留待讀者自己去推敲解答好了。

〈空門〉是一個賺人熱淚的戀愛悲劇。故事說我和自幼在澳門天主教孤兒院長大的嘉薇墮入愛河。到了談婚論嫁的階段,某日嘉薇卻突然告訴我她要回到澳門的修院去當修女,因為神曾在她大病時讓她痊瘉,她在神前許過諾,要此生奉獻給教會。我倆雖然都深深地愛著對方,終因了她的誓言而分手,大家陷入痛苦中。後來,我想到假借我殉情自殺,騙嘉薇回來辦喪事,而企圖強行留下她的辦法。豈料弄巧反拙,嘉薇聽到這個消息後,竟然瘋了。在精神病院裏整日迷迷糊糊,又不肯吃東西,終於病逝了。

這個寫於五五年的小說長達五萬字,無論在選材或寫作技巧上,都見成熟,比諸當時一般的青年作者,高出頗多;當年,劉紹銘才二十一歲,可見他確有寫作天份。

劉紹銘是喜歡以書信的形式來討論問題的。《空門》的第二部分即是由〈風塵小札〉和〈天涯小札〉等幾組書信組成。在〈風塵小札〉中,他利用幾封給大哥的信,和他討論翻譯、寫作、電影藝術……,都是文藝青年經常思考的問題。〈天涯小札〉居然是寫給嘉薇﹙〈空門〉的主人翁﹚的信,寫的是相思之苦,思考的正是:獻身給神的信徒是否一定要獨身?不禁令人想入非非:在劉紹銘的早年生活中,是否真有嘉薇其人?〈空門〉中有多少自敘傳的成分?

第三部分雜寫又題〈浮世繪〉,全是短短的雜文,是從《新生晚報》上錄出的。劉紹銘以為「大概年少氣盛,兼又牢騷太多,時有口不擇言」,不過,我總覺得,報紙文章,不得不如此。 這本「炒三味」的《空門》,我很相信是劉紹銘的處女作,只是想不通何以他自己編的〈著作簡目〉不錄!

──寫於2000年4月,六月刊於《香港文學》186期,2023年1月4日晨修訂。

讀者回應:

Peter Tai:在《空門》之前,劉於十五六歲在《新生晚報》寫小說,至於用的是甚麼筆名,他本人跟我說忘記了。甚可惜。他年幼時曾於肇慶做「送報書僮」,來港後開始爬格子,而最後一篇是懷念戴天的文章,刊於《明報月刊》。可謂一生與文字結緣。

(許定銘臉書2023年1月4日)

劉紹銘的信件

終於找到劉紹銘教授給我的信,因為底部有花紋圖案,信也擺了十多年,褪色了,特重抄如下:

定銘先生:謝謝贈書。我在《香港文學》和《城市文藝》也常看到你的文章。我倒希望你除書話外,不妨加入些傳記資料,「八卦」一下,會增加讀者閱讀情趣,匆祝近好劉紹銘上2009,2,20

你看:人的記憶多可怕!十二小時前的清晨四時,我居然錯記為:

……他鼓勵我繼續寫作,並說「最好寫些多人認識的作家」,這句話一直藏在我心裡。

其實這句話是另一位前輩指導我的,特此更正。

找信件的同時,找到劉紹銘的兩部書,順帶貼在這裡,讓有興趣的讀者按圖索驥。

──寫於2023年1月4日下午4時

(許定銘臉書2023年1月5日)

痛悼劉教授

近日常作的一個噩夢就是有一天環顧四週,發現師友知交都走了,只留我一人在這荒涼的人世上,四野茫茫,恐怖呀!昨日就驚悉劉紹銘教授仙逝的消息!

我立時在案頭那一排碩果僅存的幾十本書中抽出最厚的這一本,劉教授贈我的

四年多,哦,五年多前我們最後一次見面的情景猶在眼前。那是他在嶺南大學餐廳請顏純鈎、舒非和我餐聚。那日,我們去到中文系樓下,他已等在那裏,手中便㩦着這本大書,把它朝我一遞道:「送給你。」

我驚喜道:「送我?」

「嗯,裏面有一篇Joece Oates的文章,你不是喜歡她嗎?這是我的舊書,前幾天清理舊書時正好翻出來了。」

「你怎麼知道我喜歡Oates的?」

「你在回憶劉以鬯的那篇文章中不是說到嗎?」

頓時,我感動得說不出話來了。想不到劉教授竟然看到了我那篇小文,還記住了這個細節,還把他的藏書贈我!

大約兩年前,我也有過一次同樣的感動。當時顏純鈎轉來一篇文章,是劉教授在他的明報(或信報)專欄評我的一篇小說。我看了先是一驚,後則一愧:看看人家這胸懷!

那時我從嶺南大學辭職回家作自由寫作人已五六年了。走時已經把領導們得罪了個遍,劉教授也包括在內。我其實一直對他十分敬仰,拜讀過他所有的作品還有大部分譯作。《一九八四》我讀的倒不是他的譯本,但我讀了他譯的索爾·貝婁《赫索格》,真是高山仰止。從此也愛上了索爾·貝婁。

不幸我性格中有個缺陷,怕名人。不是不敬仰他們,而是太敬仰他們了,不能像對待常人一樣對待他們。還有就是跟領導保持距離,怕自己不小心說出甚麼錯話得罪他們。劉教授這兩項都佔全了,又是名作家名學者又是我頂頭上司。自然更是敬而遠之。誰知還是有一次無意中說出的話得罪了他。我後來雖然真心地後悔不疊,但也沒想去補救,心想他大人有大量,總會明白我并非故意。

沒想到他大量到這個程度,竟會認真看了我發表在一不起眼雜誌上的一個短篇,還為之寫評。後來我在一公開場合見到他,就趕緊趨前招呼了。

走筆至此,我又想起了那次嶺南飯局中的一個細節。臨分別,他邀我們去他辦公室看看,路上我跟他并排走着,他突然說:「有件事我一直想告訴你:其實陳校長和我一直是保護你的,有個人寄了好幾封匿名信給校長中傷你,校長轉給了我,我們都決定置之不理。」

我一時竟呆住了。一句話也說不出。直到上了回家的地鐵,才想起來應該跟他說句「謝謝!」再說一句「對不起!」,再說一句:「劉教授,我非常非常地敬仰您!」

我一直想着下次見面再說,可是,已經沒有下次了。

(王璞臉書2023年1月5日)

人生得一知己足矣,斯世當以同懷視之

──敬悼亦師亦友的前輩劉紹銘教授

新年甫過,卻傳來噩耗,我最敬愛的前輩學者劉紹銘教授不幸遽然辭世。在世道丕變﹑人心苦厄的今日,每天都是壞消息,劉教授之辭世,更使我有錐心之痛。

除夕日我寫短訊向他賀年,很反常的遲了兩天才見回音,當時還有點疑惑,現在明白了,那已經是他彌留的時候,世聲遠去,人間渺然,他再也收不到老朋友的問候了。

劉教授高齡八十九歲,是我半個長輩,我不敢稱自己是他的學生,但實際上他是我不折不扣的恩師。我和他相交二三十年,在工作和生活上密切來往,受他的人格與學養影響很深,我說和他「亦師亦友」,相信他也會同意。

我認識劉教授,是朋友舒非女士介紹,在此之前,舒非已經手由三聯書店出版過他的著作,她也一直是劉教授的知心朋友。我認識劉教授之後,先出版他的《二殘遊記》,那是他回憶舊時生活點滴的散文集,後來我邀請他為天地圖書主編一套「當代散文典藏」,向香港讀者推介華人作家中的散文精品,這個系列一直延續到我退休為止。

後來,他還為我們主編了「當代小說典藏」和「現代散文典藏」兩個系列。當初,我建議他自己的散文集收入「當代散文典藏」,他不同意,說自己的作品不適合收在自己主編的系列,我說大陸老一輩學者季羡林主編的文學作品系列,也收入自己的選集,後來他也同意了,之後他的好幾本散文集,也陸續由天地出版。

劉教授的散文一向是我所愛,他以作家情懷與獨特筆風寫學者文章,作品中洋溢他的學術修養與人生洞見。他的文筆委婉中有對生活的譏諷,豐厚理性中飽含人間溫情,他把嚴肅的評論寓於分花拂柳的文字之內,又在隨意描繪的生活細節中,巧妙隱藏他的人生智慧。讀他的散文是一種享受,在認知上有提升,在情感上又有共鳴。

劉教授的另一非凡成就是他的翻譯,他翻譯了奧威爾的《一九八四》,對華人讀者的政治覺醒是振聾發聵之作。他又主持翻譯過夏志清的《中國現代小說史》這部扛鼎之作,因為他,夏志清廣為華人學術界與兩岸三地讀者認識,連帶張愛玲也「破土而出」,風靡天下。

劉教授學貫中西,但他的童年卻相當不幸,他自幼失學,與弟弟相依為命,兩兄弟在舊時香港艱苦謀生。他曾描寫過一個生活細節,就是兩兄弟為怕返工遲到,每晚要將一條繩子繫在彼此腰間,那樣一翻身就會牽動對方,隨時都會醒來。

即使在溫飽都有問題的日子裡,他仍堅持讀書,考上台大外文系,畢業後得恩師夏濟安(夏志清教授長兄)支持到美國留學。在美國半工半讀期間,曾經到餐館捧餐養活自己,及至拿到博士學位,才改變生活處境。

劉教授在台大讀書期間,與白先勇﹑李歐芃﹑陳若曦等同學一起創辦《現代文學》雜誌,對中國現當代文學的起飛,起了不可磨滅的推動作用。他與白先勇等保持了一生的密切交往,我臨退休前,嶺南大學還舉行過一次白先勇的演講,當晚中文系招待白先勇,我也受邀。初時幾道菜都比較普通,劉教授急起來,當場追問主事的副校長,似乎覺得有點失禮,其實好的菜都在後面,他只是擔心對不起朋友。

也是那天晚上,女作家王璞也受邀參加晚宴。王璞本來在演講後就想離開的,在門外碰到劉教授,劉教授把她勸住,一定要她參加晚宴。就在晚宴開始前,他還特地跑來交代我,叫我要替他招呼好王璞。

王璞曾是嶺南中文系講師,份屬劉教授下屬,後來離開嶺南專職寫作,前同事回校參加活動,本來也很正常,但劉教授仍珍視如此,可見他為人的溫厚。

劉教授是苦學成才的典範,他也因此樂於扶持後輩。香港有位女作家到嶺南大學修讀碩士,因為沒有大學學位,本來是不夠資格的,劉教授知道她的情形後,說他一向支持自學成才的後輩,後來以特例放行。後來那位女作家順利拿到碩士學位,至今仍在大學擔任教職。

他在嶺南大學主持中文系工作時,就熱心推動香港文學,扶持新作家不遺餘力,一發現有才氣的後輩,總是樂於推薦鼓勵。香港作家黃碧雲﹑鍾曉陽﹑戴平﹑董啟章﹑黃念欣等人,他都曾為文評介,或在人前人後大力讚賞。他在香港幾十年,出任文學獎評判﹑文學講座主講嘉賓﹑組織不同形式的文學活動,居功至偉,香港人不可忘記他在這塊土地上留下的足跡。

劉教授雖然熱心社會活動,但他不是長袖善舞的人,他擇友甚嚴,一旦交遊即付以真心,更拒絕文化江湖上那些沽名釣譽之輩。香港文化界不少「活動家」,熱衷於大排場,他鄙夷這種人,反而看重那些默默耕耘不求名利的後輩。

除了學術界中人之外,劉教授較多聯繫的包括林行止與夫人。林先生不時約一些學界中人見面,我也常叨陪末座,劉教授之外,盧瑋鑾﹑鄭樹森﹑董橋﹑詹德隆﹑張敏儀等,都有機會見面。想起那些日子,朋友對座,杯酒言歡,那真是我一生中最好的日子。

哀悼劉教授,不得不提及一個人,她就是嶺南大學中文系副教授司徒秀英老師。司徒老師一直是劉教授的下屬,因工作和私下接觸彼此產生感情,劉教授晚年,身邊都只有司徒老師悉心照料。我離港後,每隔一兩個月,總要和他通一個電話,互相問候一下,「傾吓閒介」。他退休後悠遊林下,司徒老師獨力照料他的起居,日夕相對,相濡以沫,有情有義,善始善終。

2021年5月間,突然接到司徒老師傳來的幾張照片,那是她與劉教授正式結婚的照片。照片中他們在一個不大的房間內,兩個人喜氣洋洋,相依相擁,一個和祥安樂的小天地,讓人替他們慶幸祝福。據知,參加婚禮的除律師之外,還有教授和司徒老師家人﹑朋友和學生,濟濟一堂,見證他們的美好結合。他們1997年就相愛,2000年共同生活,二十多年裡志趣相投,舉案齊眉,渡過難得的靜好歲月。

每個人都有自己獨特的生活處境,每個人也都有權利追求自己的幸福,人世滔滔,天地垂憐,做人很艱難,但再艱難的日子都要過下去。

早前我文章中,曾提及自己最崇拜的三個人,那便是余英時﹑林行止和黎智英,他們和我的交往都相對有限,林行止先生多一點,余英時與黎智英都未曾謀面,他們都是我心儀的仁者,但我不敢視他們為知己。唯有劉紹銘教授,我敢說他是我的知己,因為我們相交相知,都已到了一個眼色都能心領神會的地步。

標題引用魯迅寫給瞿秋白的對聯,一個人一生,真的不需要有太多朋友,知己二三,可以攜手共渡苦海,共登彼岸,於願足矣。

內心傷痛無以復加,匆匆擬就一副輓聯,不計格律,聊表寸心,為劉教授送行:

辛苦遭逢,一生造福人無數;繁華見盡,萬里騰雲自逍遙。

劉紹銘(1934—2023)〈合理的做人〉

《李我講古:我的患難與璀璨》是自傳文字。據〈身世之謎〉一節所記,他出自「單親家庭」,由含辛茹苦的母親撫養成人。做兒子的,因此也懂得孝順,不讓母親傷心。只有一次例外。他八歲那年一個早上,工人阿銀如常喚他起床上學。

他不肯起來,照樣賴床。工人無奈,只好如實報告他母親。母親也沒有責罵,還吩咐阿銀代向老師請假一天。到了晚上,母親噙着眼淚,要孩子到她睡房,接着從大襟長衫衣袋中掏出兩個一元大銀,輕輕拍在檯面,泣聲道:「你不是我親生的!」

為甚麼母親對自己的骨肉說出這種意氣話?說來也簡單。她自己是個隻手撐半邊天的女人,一生勤奮,怎可能生出一個才八歲就存心逃學的兒子?難怪她話說得這麼重:「我把一生人、一世人的希望全放在你身上,我用血和汗來養大你,只望你長大後,成才長進,誰知你只讀了幾個月書,就已經練精學懶,你實在太令我失望!所以我覺得你不是我的親生兒子,你只是我從街邊撿回來的。」擱在檯上那兩個一元大銀,是給兒子離家後在外邊「獨立生活」兩個月的「花費」。

李我八歲時,是一九三O年。以下這段對白,對今天為人父母者,雖事隔半個多世紀,一樣有「反思」價值。原來李我認錯後,對母親發誓說:「從今日起我不再逃學。從今日起我每次考試也要考第一。若果考第二,你不用趕我,我馬上離去。」

母親在接受兒子改過自新的諾言前,開出兩個條件:第一是不要當官。第二是「若你將來不能名成利就,出人頭地,你就不要找李家的人。」

八歲的李我答應「自新」後每試必考第一,那是童言無忌,我們不必計較。值得我們反思的是中國父母世世代代給予兒子的壓力。不出人頭地就無面目見江東父老,這種價值觀不正是魯迅所說的「黑暗的閘門」的具體表現?

「揚名聲、顯父母」,這是科舉時代男人立於天地間一個奮鬥的目標。李媽媽的時代一來科舉已廢,二來她以自己父親在官場的不幸遭遇為誡,不要李我從政。她要兒子「出人頭地」的行業,要嗎是律師,要嗎是醫生。

一九四五年,日本投降,李我二十三歲,在嶺南大學法律系半工讀。次年加入廣州風行電台,開始「講故」。節目大受歡迎,一年後年薪高達百萬港元。為了應付工作,學業只好放棄了。

李我沒有當律師、醫生,但因為當年在電台「講故」,譽滿省港澳,的確是「名成利就,出人頭地」了。要是李我當年沒有給母親痛斥一頓,今天會是甚麼樣子?我們不必無謂臆猜。值得討論的倒是李媽媽督促兒子做人的方向,因為她言談反映的價值觀,不客氣的說一句,「流毒至深」。

「君子疾末世而名不稱焉」。話是孔夫子說的。如果你聽他的話,發奮忘食努力做人就是。到了四五十歲仍「無聞焉」,也不是甚麼大不了的事。你還可以老老實實做人,無愧於天地,過平凡日子。但李媽媽望子成龍,客觀的分析一下,無非是為了替自己出一口氣,滿足一己的虛榮心。她可曾想到,有為青年儘可「立志」他日出人頭地,但最後能否如願,不是自己可以控制的。

李媽媽大概沒有機會看過魯迅的〈我們現在怎樣做父親〉(1919),因此不怪她。魯迅以進化論的觀點來看父母子女的關係,認為人類「因性慾才有性交,因有性交才發生苗裔,繼續了生命」。因此子女並沒有「欠」父母甚麼。為人父母的責任,不外是放子女到「寬闊光明的地方去,此後幸福的度日,合理的做人。」

要合理的做人,先決條件是價值的取捨不能讓人借箸代謀。幸福的定義得由自己釐定。李媽媽要是看過魯迅的文章,說不定會這樣勉勵李我:「孩子,用功讀書,腳踏實地的去做人,將來職業的選擇,記著媽媽的話,要適才量性。因為這跟做人道理一樣,誰能夠做到to thyself be true,誰就可以幸福的度日。」

──楊希彥編輯:《寫給還未長大的人》(香港:黃巴士出版社有限公司,2005年),頁39—42。

多謝,再見。

在「黃巴士叢書」看見劉紹銘身影,很意外吧。謝立文就是這麼神奇、玄妙、有趣。謝不下一次「作弄」她與他的舊照。認識她不久,以為她早得知而閒話家常地提及「他的書惡搞過你的照片呢」她反應告訴我——她不知情。「是哪一本書?那麼有趣」這反應裝不出來。應該找天問他一看,聽另一位當事人反應。

不到半個月,這書兩位作者先後停止長大,兩人「同場」更是十多年前一次巧合(下回再抄書)。全書近乎通篇我我我下,〈合理的做人〉隻字不揭露「我」,除了類近陳寅恪《柳如是別傳》、周作人《看雲集》寫法,暫時推敲不到合理意圖。大部分編輯應該不收貨,更顯得黃巴士(謝立文?)編輯獨具慧眼,一下子讀懂〈合理的做人〉。

那天是2019.07.22。安靜地聽完整場對談,沒有帶書,亦按下舉手衝動——只要讀過劉用心翻譯《1984》,明白場合在於討論給孩子看甚麼散文(而不是同期再版譯本),所有提問縱使聚焦當下也是多餘而且不必。盛夏重版譯本,附帶媒體訪問早於五月完成,已是讀過初版以後的事。

姑且逆時針調撥時鐘多一點。

早於2017年尾(五年了,見鬼),黃向我們求助。我們甚感興趣地集思廣益,討論怎樣完成任務。下一次收到消息,已是2018年1月,劉與三位「忘年之交」合照。得以見證、中途曾幫忙籌謀張羅(沒出口沒出手,充其量搖旗吶喊),我感到榮幸。再下一次,我已收到紀念特刊,翻閱照片、文章同樣一絕(現在回看,當然可一不可再)的合作成果。(她看過贈書後飛快地為特刊找到最好歸處)紀念特刊成員研究功夫紮實,全篇訪問與劉累積下來的憶童年散文毫無重疊,想來「還是忘年之交呢」絕不客套。劉很在意還未長大的人,晚年選編作品仍是以「給孩子」為目標。後來黃仗義幫忙,送我大禮,謝謝黃,也謝謝劉。

再向前撥一點。

在意作者曾在哪些地方生活,活動起,很快把劉與銅鑼灣連在一起。謝謝你憶童年,憶得那麼一清二楚。每次路過希雲街,我總想起你,即使這條街早煥然一新,變成餐廳、茶室與咖啡店,我仍嗅到兒時嗅過的乾洗店、車房、茶餐廳,或者你兒時每天路過的T字路牌,還有那段吃馬鈴薯的日子。願一切還未長大的人,或者孩子,領略你無時無刻在意年輕人,下一代的一面。

(Aaron So臉書2023年1月5日)

【艱苦歲月】採訪部今日專程到屯門訪問嶺大中文系榮休教授劉紹銘(1949小六、1950中一),細說在聖類斯寄宿和工藝院當學徒的歲月。

(《聖類斯中學九十周年紀念特刊》臉書專頁2018年1月15日)

香港書展2019:劉紹銘談港臺散文

(香港貿發局on YouTube 2019年7月25日)

2023年1月4日 星期三

劉紹銘去世

(陳子善微訊朋友圈截圖2023年1月4日)

作家、翻译家刘绍铭去世,享年89岁

澎湃新闻从学者陈子善获悉,香港岭南大学中文系荣休讲座教授、作家、翻译家、评论家刘绍铭先生去世,享年89岁。

刘绍铭毕业于台湾大学外文系,后赴美留学,获印第安那大学博士学位。先后在美国夏威夷大学、威斯康辛大学、新加坡大学任教。代表作品《旧时香港》、《文字不是东西》等,曾主持过翻译夏志清先生的《中国现代小说史》,译作有《魔桶》(马拉末)、《伙计》(马拉末)和《一九八四》(奥维尔)。

刘绍铭

刘绍铭对作家张爱玲也颇有研究。陈子善在社交媒体发文称刘绍铭是“我在张爱玲研究上自始至终的关心者和支持者”。除了写作《再读张爱玲》,刘绍铭的《到底是张爱玲》一书,对张爱玲及其小说、散文在现代中文文学中的地位和影响提出了独到的见解,披露了张爱玲在香港及后来在美国的真实状况。

刘绍铭翻译的《一九八四》

对于在翻译方面如何定位或评价?刘绍铭曾说,毫无定位或评价。“有关生死的观照,我的老师吴鲁芹说过的话最堪记取——但求速朽。去做翻译的人就只能是自己心甘情愿,不能要求太多。”

(《網易》2023年1月4日)

【悼文🕯️】

香港嶺南大學榮休教授劉紹銘教授逝世,享年89歲。

劉教授著作等身,為香港著名翻譯家、作家。教授與本社合作多年,先後出版多本作品。2000年,劉教授與閔福德教授(Prof John Minford)合編的學術著作Classical Chinese Literature: An Anthology of Translations,深受好評。劉教授歷年翻譯了《中國現代小說史》、校訂《中國古典小說》、《夏志清論中國文學》等夏志清教授經典著作,至近年經本社重新出版譯作《一九八四》、新譯《動物農莊》,及至選編《給孩子的港臺散文》等。

藉《一九八四》出版七十周年,本社於2019年重版劉教授譯本。劉教授在譯者前言提到,他多年來翻譯過不少英美小說,「以誠惶誠恐的『使命感』從事的,只有《一九八四》」。他更在書中提到,「如果有人要我列出十本改變我一生的書,我會毫不考慮選上《一九八四》」,可見此書對劉教授的意義。

本社去年起開始籌備出版劉教授翻譯的經典短篇小說:Bernard Malamud的《夥計》(The Assistant)及Isaac Bashevis Singer的《傻子金寶》(Gimpel the Fool)。頃聞教授仙遊,謹表沉痛之悼念,並將致力編校,讓劉教授的文字流傳千古。

(The Chinese University of Hong Kong Press (香港中文大學出版社)臉書專頁2023年1月4日)

側聞劉紹銘教授去世。

第一次知道他的名字是1960年代末期,我大概十六、七歲,他的散文集《吃馬鈴薯的日子》,香港友聯出版社出版(台灣晨鐘版是後來的事);每次到旺角花園街友聯書局都見到這本書擺放在最當眼處,終於有次領了稿費就忍不住買了。那年代,《吃馬鈴薯的日子》可以說是我們這些小圈子的暢銷書。然後才知道他原本是香港人,然後才知道他和白先勇、陳若𣌀、戴天是台大外文系同學,而且一起辦《現代文學》。再後來才又知道他們都是夏濟安的學生。我對劉紹銘教授的認識,年序上都是反過來的,先認識後期的事,然後慢慢才推前一點一點的加深認識。人生就是一個個浪濤,後來的浪不停向前推,前面的總有消失的一天,後來的也將成為前浪,被再後來的浪推著推著,消失。

(圖)前排左起:陳若𣌀、歐陽子、劉紹銘、白先勇、張先緒。後排左起:戴天、方蔚華、林耀福、李歐梵、葉維廉、王文興、陳次雲。

(張偉男臉書2023年1月4日)

陳進權:陳無言書話集

前幾年開始,我陸續上傳剪報到《香港文藝剪貼簿》,當上傳了一篇《星島日報•星辰版》陳無言先生的書話,馬吉問我還有無陳無言的其他剪報,因爲他認識陳先生的公子,正在搜集陳先生發表在報刊的文章。經找尋後,我把手中9篇(其中兩篇爲一文分上下篇)剪報發給馬吉,由他轉交陳公子。

三四年前,許定銘先生回港短住,差不多每星期均有茶聚,席間某出版社負責人說已和陳無言先生後人取得聯繫及授權出版陳先生的書話,並把已搜集到的數十篇文章目錄及部分影印給許先生看,其中有我提供給陳公子的剪報。我看到初擬的目錄,把一篇較長文章原分上下或上中下在報刊發表的,亦按上下或上中下處理,就説如果我編輯,一定把分開兩三日發表的合爲一篇,因爲報刊限於篇幅才分開,既然整理出版,就無需再分開。該負責人說可以考慮啊。

上星期接到陳公子訊息,說他父親的書話集已出版,要我提供地址,寄贈一本給我。卻之不恭,先謝過了。閒聊幾句,原來陳公子比我長幾歲,是我宗兄了。

昨天已收到新鮮出爐的書話集,還沒細看,粗略翻閲一遍,發覺多處出現錯誤:

翻開該書封面勒口陳無言的簡介:「本名陳莊生,福建漳州龍溪人,筆名陳野火、書丁。福建漳州龍溪人,生於一九一三年,……」不明爲何要重複福建漳州龍溪人。

第55頁〈介紹一本絕版好書──無名氏的《無樓梯雜筆》〉寫無名氏,全文引錄該書三篇文章,但在每篇文章的標題後出現「(改字體)」字樣,無需看原文(我無該篇剪報),已知是校對時批改把全篇引用文字改爲與正文不同的字體,即書中見到的楷體。可是改好後卻把「(改字體)」字樣保留下來,沒有刪除!

第153頁〈談許地山〈貓〉〉,我有這篇剪報,印象頗深,但標題原爲〈許地山談貓〉。該篇主要介紹許地山一篇叫〈貓乘〉的文章,現在標題錯置,主次不分,亦把許地山的文章題目弄錯。最諷刺是封面也以該篇剪報做主圖(圖片顔色雖然經過處理,但看出來是我的剪報),卻把文章題目搞混了。

記得一夥人茶聚時,許定銘先生說該出版社出版他的一本書,他已校對出來的錯字,有一兩個沒有改正。我當時就說,改正後一定要再看一次,不能修改後看也不看就送去印刷。從現在陳無言書中出現「(改字體)」的烏龍,相信還是修改後沒再看就送交印刷。

除了這幾處錯誤,關於原在報刊發表分開兩三篇的文章合爲一篇,但在文末的發表日期卻用「合刊」,如44頁〈悼念戲劇家胡春冰〉文末爲「《星島日報•星辰版》一九七七年十月二十一與二十二日合刊」,其餘53、102、126、234頁均如此。查「合刊」原指將不同類型文章合爲一書,或期刊因脫期,將兩期合在一起出版,並增加版面的處理。如果照該書的字面解,是星辰版兩日合刊了。其實只需如78頁「《星島日報•星辰版》一九七八年六月二、三日」就可以,讀者一看就知道原文分兩日在報紙發表。

除了這兩種標示不統一,另外如118頁在前有「刊於」兩字,但大部分文末均無「刊於」兩字。177頁「刊於《明報》一九八〇年七月二十二日」,180頁「刊於一九八〇年七月二十九日《明報》」,同樣是不統一的標示。

另外書前陳子善的序文,提及一九二九年魯迅與林語堂在飯宴的失和,文内說飯宴在八月二十九日,同時引述魯迅於八月二十八日日記中記述該事件。不知是筆誤還是誤排,怎可能前一日日記記述次日發生的事?

我向來喜歡看書話或文壇憶舊這類文章,陳無言先生的文章在報刊發表時除了愛看,同時剪存了部分。但原來我剪存的僅屬少量,陳先生發表過的其他文章我還沒讀過,現在能整理出版,原是還陳先生在生前的心願,但一本很好的書話集,可惜出現瑕疵了。

(Chan Tsun Kuen臉書2023年1月4日)

三四年前,許定銘先生回港短住,差不多每星期均有茶聚,席間某出版社負責人說已和陳無言先生後人取得聯繫及授權出版陳先生的書話,並把已搜集到的數十篇文章目錄及部分影印給許先生看,其中有我提供給陳公子的剪報。我看到初擬的目錄,把一篇較長文章原分上下或上中下在報刊發表的,亦按上下或上中下處理,就説如果我編輯,一定把分開兩三日發表的合爲一篇,因爲報刊限於篇幅才分開,既然整理出版,就無需再分開。該負責人說可以考慮啊。

上星期接到陳公子訊息,說他父親的書話集已出版,要我提供地址,寄贈一本給我。卻之不恭,先謝過了。閒聊幾句,原來陳公子比我長幾歲,是我宗兄了。

昨天已收到新鮮出爐的書話集,還沒細看,粗略翻閲一遍,發覺多處出現錯誤:

翻開該書封面勒口陳無言的簡介:「本名陳莊生,福建漳州龍溪人,筆名陳野火、書丁。福建漳州龍溪人,生於一九一三年,……」不明爲何要重複福建漳州龍溪人。

第55頁〈介紹一本絕版好書──無名氏的《無樓梯雜筆》〉寫無名氏,全文引錄該書三篇文章,但在每篇文章的標題後出現「(改字體)」字樣,無需看原文(我無該篇剪報),已知是校對時批改把全篇引用文字改爲與正文不同的字體,即書中見到的楷體。可是改好後卻把「(改字體)」字樣保留下來,沒有刪除!

第153頁〈談許地山〈貓〉〉,我有這篇剪報,印象頗深,但標題原爲〈許地山談貓〉。該篇主要介紹許地山一篇叫〈貓乘〉的文章,現在標題錯置,主次不分,亦把許地山的文章題目弄錯。最諷刺是封面也以該篇剪報做主圖(圖片顔色雖然經過處理,但看出來是我的剪報),卻把文章題目搞混了。

記得一夥人茶聚時,許定銘先生說該出版社出版他的一本書,他已校對出來的錯字,有一兩個沒有改正。我當時就說,改正後一定要再看一次,不能修改後看也不看就送去印刷。從現在陳無言書中出現「(改字體)」的烏龍,相信還是修改後沒再看就送交印刷。

除了這幾處錯誤,關於原在報刊發表分開兩三篇的文章合爲一篇,但在文末的發表日期卻用「合刊」,如44頁〈悼念戲劇家胡春冰〉文末爲「《星島日報•星辰版》一九七七年十月二十一與二十二日合刊」,其餘53、102、126、234頁均如此。查「合刊」原指將不同類型文章合爲一書,或期刊因脫期,將兩期合在一起出版,並增加版面的處理。如果照該書的字面解,是星辰版兩日合刊了。其實只需如78頁「《星島日報•星辰版》一九七八年六月二、三日」就可以,讀者一看就知道原文分兩日在報紙發表。

除了這兩種標示不統一,另外如118頁在前有「刊於」兩字,但大部分文末均無「刊於」兩字。177頁「刊於《明報》一九八〇年七月二十二日」,180頁「刊於一九八〇年七月二十九日《明報》」,同樣是不統一的標示。

另外書前陳子善的序文,提及一九二九年魯迅與林語堂在飯宴的失和,文内說飯宴在八月二十九日,同時引述魯迅於八月二十八日日記中記述該事件。不知是筆誤還是誤排,怎可能前一日日記記述次日發生的事?

我向來喜歡看書話或文壇憶舊這類文章,陳無言先生的文章在報刊發表時除了愛看,同時剪存了部分。但原來我剪存的僅屬少量,陳先生發表過的其他文章我還沒讀過,現在能整理出版,原是還陳先生在生前的心願,但一本很好的書話集,可惜出現瑕疵了。

(Chan Tsun Kuen臉書2023年1月4日)