《書寫者,看見》的書影

《書寫者,看見》的屝頁和陳文發題字

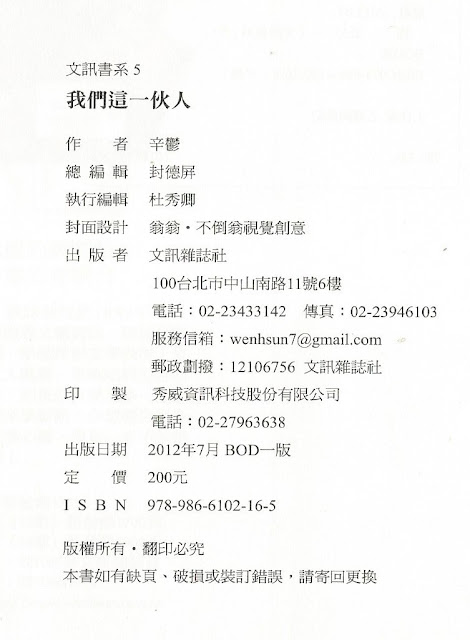

《書寫者,看見》的版權頁

昔日與司馬長風談詩論文之時,他曾說過「無論以甚麼文體發表的作品,到了最佳的層次就是詩。」依這個說法,則陳文發的圖文集《書寫者,看見》(台北允晨文化,2015)就是一部詩集,而「書寫者,看見」就是優美的詩句!

陳文發是台灣著名的攝影師,獲獎無數。起先從事商業攝影,拍攝過「台灣文化藝術」及「北京胡同」等系列作品。後來受到詩意的啟發,開始拍攝「台灣作家」及「詩人群像」系列。在到作家們家裡訪問、拍攝時,注意到作家的書房各具特色,於是,透過拍攝和文字描述,把他接觸的作家完整地呈現於讀者的視線內,於林佛兒創刊的雜誌《鹽分地帶文學》發表,受文壇注視,其後把這些文章整理出版了《作家的書房》(台北允晨文化,2014),銷路甚佳。

隱地曾對陳文發說「你會拍照,如果你還會寫文章的話,那你就擁有一雙會飛的翅膀」,這應該是描述及了解陳文發最貼切的話語。

二O一一年,陳文發開始在《華副》寫專欄「書寫者,看見」,每篇以文章配合他拍攝作家形象的黑白照發表,甚受歡迎。在《作家的書房》大受歡迎的同時順勢推出了《書寫者,看見》。

在談他選擇書中的作家時,陳文發這樣說:

……台灣的作家並非只有檯面上經常曝光的那些作家,還有很多作家不見得有機會,能在顯眼的主流媒體上發表作品,他們仍持續創作著,也持續在發表作品,只是你不知道,你沒花心思去看見而已……(頁2)陳文發的這幾句真合我心意,此所以我的書裡談的,正是與他一樣:名家以外,更多談少人知道的作家。雖然他這番話是答讀了《作家的書房》而來信的讀者,其實也是《書寫者,看見》裡的選項。在這裡,我們可以看到周夢蝶、杏林子、楚戈、張默、鍾曉陽……等大家,也可以讀到我們不知道的賴玉枝、沙漠、李煒、凌煙……等的臉貌。

一般談作家的文章,大多是平鋪直敘,或以說明的手法展示,但陳文發卻另闢蹊徑,以散文小說的文藝手法去抒情,還把自己也放到文中,談他們間的交往,以同景作對比,表達手法相當前衛。

比如:在寫鄭明娳的〈溺愛的方式〉時,他沒正面去寫,卻以給鄭明娳兒子Chester的信來表達,文中不單有溺愛你的母親,還有我忙碌的母親作對比,顯示出天下間的母親對她們子女的無償付出的偉大。

又如寫沙漠的〈孤獨的旅程〉時,其中有一個片段:

看著新聞照裡被火焚毀的現場,那是一部連幕劇即將尾聲的畫面,劇情走到最高潮點。導演手勢一揮「放火」。養子離開畫面。養父,下一個鏡頭,走,對對, 你這樣很好……(頁80)文章寫的是作家沙漠給養子縱火燒死的事件,在這段的前後,不單用了時空跳接,連電影的手法都用上了,可見陳文發是刻意的求新,而且新得很好,很懾人心魄!

集中的文章,我最喜歡的,是寫周夢蝶(1921〜2014)的〈可移動的城市風景〉和楚戈(1931〜2011)的〈人生難以逆料〉。

周夢蝶長期在台北武昌街街頭擺地攤賣舊書,陳文發說他是「可移動的城市風景」,其實,他要給我們看的不是甚麼漂亮的風景,而是「負重的悲哀」:整頁般大的照片,周夢蝶似廣告板的站在那裡,手持一柄可代替手杖的雨傘,更是無意中遇雨的救命支撐,一字嘴的沉默老人,挺直身子為的是頸項掛著比生命還重要的一大袋書籍,配合周遭蕭索的冷寂使我鼻子一酸……。

文中說的是陳文發與老人的一次咖啡聚,碰巧那天是周夢蝶九十一歲的生日,陳文發以筆跟他交談……這使我想起了那次與近百歲的實用書局店主龍先生筆談,他寫道「我很寂寞,朋友都死光了……」,唉,人千萬別活得太老!

負重站在街頭的周夢蝶

在〈人生難以逆料〉裡,楚戈最後對陳文發說:「……人生難以逆料,因此才叫人生,可以逆料就是仙生了,不能算人生。」這真是智者的警語,你和我都不知道下一步會遇到甚麼,我只知道我會盡快翻出陳文發的《作家的書房》,再享受一次文字與圖片的結晶!

楚戈的照片也佔一頁

——2019年7月