不該被遺忘的「梅漂」

許定銘

鄭樹森、黃繼持、盧瑋鑾三人合編的《香港新文學年表一九五O~一九六九》(香港天地圖書有限公司,二OOO),是本非常重要的歷史文獻,它以表解的形式,詳列了一九五O及六O年代香港文壇上的大事,其中「出版」一項尤具實用價值。他們先選出有用的材料如:出版書籍、創刊雜誌、連載專欄等,先註明日期,然後簡述該出版物內容,舉些例子:

至於《年表》中一些較少見的名字,像小雲、蒂克、任重、莫若英、李堅真、高龍芭……等只出現過一兩次的人物,只好讓專家去慢慢摸索。不過,我卻留意到「梅漂」這位出現多次,而我居然不知道是誰的作家。請大家先看他的條目:

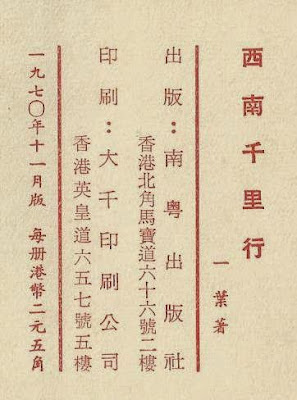

後來前輩還告訴我:「梅漂」曾用另一筆名「一葉」,出版過雜記《西南千里行》(香港南粵出版社,一九七O)、《桂黔路上雜憶》(香港致誠出版社,一九七四)和散文集《花葉絮語》(香港海洋文藝社,一九七八)。

一九六O年代末,一葉回鄉探親之餘,順道遊覽了衡陽、柳州、貴陽、桂林……等多個我國西南方的城市,「瀏覽過不少名勝古蹟,接觸過各種人,目睹過很多新鮮事物」,回來後寫成了這本十多萬字,圖文並茂的《西南千里行》,這對於當年還沒有機會回國觀光的香港讀者來說,無疑是一份恩物。到西南各地遊覧,在一葉來說,那是「重遊」。「重遊」與初經西南是兩種完全不同的心境與景物,此所以一葉在《西南千里行》後,又動筆寫了《桂黔路上雜憶》,所記是一九四O年代途經這些城市時所見的悲情,兩本書並讀,互相印證,當可感受到二十年間,這些城市中世事的滄桑。

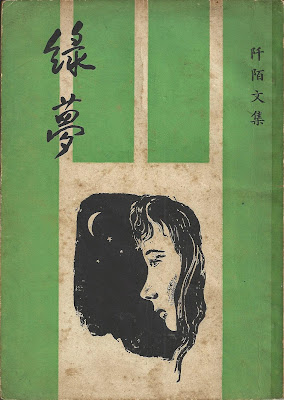

一葉或者梅漂,不僅是小說家,閑時還寫抒情式散文,都收進《花葉絮語》裏,她在後記中說自己是鄉下人,對花葉格外眷愛,常在花間葉畔執筆,對花葉有濃厚的情感,其實,她筆下流露的,何止花葉之愛,河山大川、人情之愛,也自她筆下涓涓流出……。

──2012年8月

刊於《大公報‧文學》

許定銘

鄭樹森、黃繼持、盧瑋鑾三人合編的《香港新文學年表一九五O~一九六九》(香港天地圖書有限公司,二OOO),是本非常重要的歷史文獻,它以表解的形式,詳列了一九五O及六O年代香港文壇上的大事,其中「出版」一項尤具實用價值。他們先選出有用的材料如:出版書籍、創刊雜誌、連載專欄等,先註明日期,然後簡述該出版物內容,舉些例子:

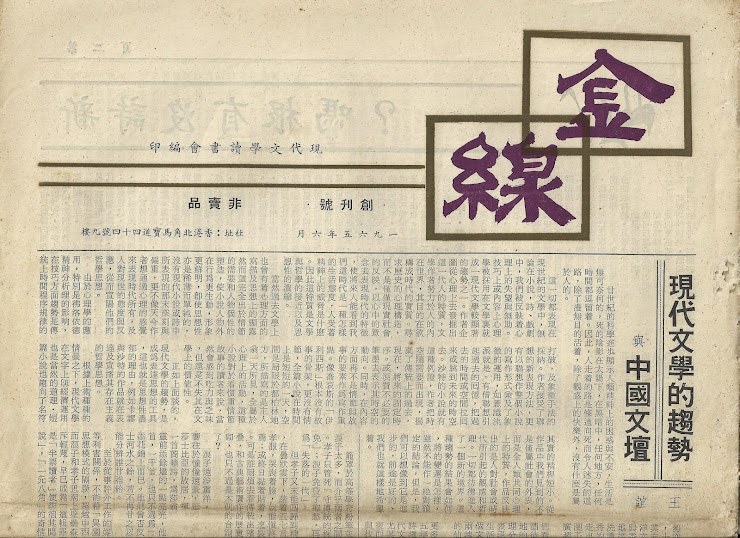

一九五一年六月《香港新文學年表》中這樣的條目有千多條,方便查閱以外,還為準備撰寫香港文學史的學者提供了最便利的工具。條目中的人物和刊物,都是這二十年中較重要或受注目的。不過,也有些是名不見經傳,或需要解說,以免引起誤會的,如一九五O年代經常在《新生晚報》寫連載小說的「路易士」,就應該說明即是「李雨生」,而不是台灣詩人「紀弦」(當時紀弦也曾停留香港,並以舊筆名「路易士」發表詩作)。

洛風小說《人渣》(某公館散記)出版。(「洛風」是嚴慶澍常用的筆名之一,很多人都知道,不必解說。這條史料還說明了《人渣》即是在報上連載時的《某公館散記》,而唯一的缺憾是沒標明出版社)。

一九五七年六月十七日

李雨生小說《太陽底下》開始在《新生晚報》連載,至一九五七年十二月二十二日完結(連載開始至完結日期俱備,極方便研究者查閱)。

一九五七年十月二十八日

百劍堂主專欄《百劍堂雜筆》開始在《大公報》刊載(「百劍堂主」即陳凡,卻不是人盡皆知的)。

一九六一年一月一日

文藝雜誌《南洋文藝》創刊,由譚秀牧主編,主要作者:舒巷城、何達、羅隼、范劍、韓思莽、藝莎等,至一九六二年十二月一日停刊。

至於《年表》中一些較少見的名字,像小雲、蒂克、任重、莫若英、李堅真、高龍芭……等只出現過一兩次的人物,只好讓專家去慢慢摸索。不過,我卻留意到「梅漂」這位出現多次,而我居然不知道是誰的作家。請大家先看他的條目:

一九五八年十月五日此人由一九五八到一九六七的九年間,從無間斷的為《新晚報》連載了十二個長篇小說,總字數應在一百五十萬字以上,奇怪的是這樣的一位作家,多年來沒人提及,既沒有消息知道是誰的化名,也不見這批小說出版單行本。這個疑團在我腦海裏盤旋多年而無法開解,最近終於忍不住,向與《新晚報》關係密切的前輩請教。終於知道「梅漂」是旅法本港名作家高潔的母親梁良伊(1925~1995),當時是報館的編輯,寫小說是個人的興趣,當事人極低調,不想揚名,默默地只讓「梅漂」隨歷史長河飄向遠方……。

梅漂小說《囡囡》開始在《新晚報》連載,至一九五九年二月六日完結。

一九五九年二月九日

梅漂小說《遲來的春天》開始在《新晚報》連載,至一九五九年八月十五日完結。

一九五九年八月十六日

梅漂小說《霧散了的時候》開始在《新晚報》連載,至一九五九年十月四日完結。

一九五九年十月五日

梅漂小說《秋雨春心》開始在《新晚報》連載,至一九六O年六月七日完結。

一九六O年六月八日

梅漂小說《霧裏情天》開始在《新晚報》連載,至一九六一年二月十三日完結。

一九六一年二月十六日

梅漂小說《高處不勝寒》開始在《新晚報》連載,至一九六一年十二月三十一日完結。

一九六二年一月一日

梅漂小說《夜長人奈何》開始在《新晚報》連載,至一九六二年十二月三十一日完結。

一九六三年一月一日

梅漂小說《螟蛉小姐》開始在《新晚報》連載,至一九六四年二月十一日完結。

一九六四年二月十四日

梅漂小說《南燕迷船》開始在《新晚報》連載,至一九六四年十月四日完結。

一九六四年十月五日

梅漂小說《苦果》開始在《新晚報》連載,至一九六四年十二月三十一日完結。

一九六五年一月一日

梅漂小說《漩流》開始在《新晚報》連載,至一九六六年四月三十日完結。

一九六六年五月一日

梅漂小說《飛夢天涯》開始在《新晚報》連載,至一九六七年二月七日完結。

後來前輩還告訴我:「梅漂」曾用另一筆名「一葉」,出版過雜記《西南千里行》(香港南粵出版社,一九七O)、《桂黔路上雜憶》(香港致誠出版社,一九七四)和散文集《花葉絮語》(香港海洋文藝社,一九七八)。

一九六O年代末,一葉回鄉探親之餘,順道遊覽了衡陽、柳州、貴陽、桂林……等多個我國西南方的城市,「瀏覽過不少名勝古蹟,接觸過各種人,目睹過很多新鮮事物」,回來後寫成了這本十多萬字,圖文並茂的《西南千里行》,這對於當年還沒有機會回國觀光的香港讀者來說,無疑是一份恩物。到西南各地遊覧,在一葉來說,那是「重遊」。「重遊」與初經西南是兩種完全不同的心境與景物,此所以一葉在《西南千里行》後,又動筆寫了《桂黔路上雜憶》,所記是一九四O年代途經這些城市時所見的悲情,兩本書並讀,互相印證,當可感受到二十年間,這些城市中世事的滄桑。

一葉或者梅漂,不僅是小說家,閑時還寫抒情式散文,都收進《花葉絮語》裏,她在後記中說自己是鄉下人,對花葉格外眷愛,常在花間葉畔執筆,對花葉有濃厚的情感,其實,她筆下流露的,何止花葉之愛,河山大川、人情之愛,也自她筆下涓涓流出……。

──2012年8月

刊於《大公報‧文學》