(金千里微信2019年6月3日)

(金千里微信2019年6月5日)

悼林曼叔

Linda Pun

驚聞林曼叔先生昨天病逝!還有不少史事未及請教。去年茶聚,他展示了一張約攝於1962年的舊照,嘩!!年青英偉! 那年他剛逃出魔爪,來到香港。有緣在他最後歲月相識。他是廣東陸豐人。1941年出生,來港後從事寫作和編輯工作。曾任《展望》、《南北極》雜誌編輯,《觀察家》主編、《文學研究》總編輯。1978年曾在巴黎第七大學東亞研究中心進修。著有《聞一多研究》、《評郭沫若的〈李白與杜甫〉》、《中國當代作家小傳》、《中國當代文學史稿》等。

(

Linda Pun臉書2019年6月3日)

Linda Pun:今晚到鑽石山殯儀館送別林曼叔,他原名林彬。

(

Linda Pun臉書2019年6月19日)

哀悼林曼叔兄

寒山碧

昨夜才從冰島經德國法蘭克福飛返港,航機飛行及等機(轉機)超過二十個小時,非常疲憊,睡到近中午才醒來。原本想發放冰島旅遊經歷,不料還未吃早餐(其實是午餐了)就接到金千里兄的電話,他說獲林曼叔兄家屬通知,林兄已於昨天(6月2日)病逝。我大吃一驚,5月4日林兄還來上環參加茶敘,我只覺得他稍為消瘦一點,問他是否在減肥?他還回答:是!沒有想到我旅行十餘天回來,他就仙逝了。最初我以為曼叔兄或許是患突發性心臟病,金千里兄說,據林家公子透露,是肝癌惡化。原來林兄罹患肝癌已兩三年,他一直瞞著病情不向外透露,我和金千里兄都被蒙在鼓裡。

我與曼叔兄相識於1969—1970的年間,時他任《展望》半月刊編輯,我則是《展望》的作者,大家在《展望》編輯部相遇。由於彼此年紀相若(我年長他兩三歲),大家都是偷渡仔,所以很談得來,時有往還。1973年我與他還合作編過一本《中國當代新詩選》,我曾把稿子文給「文藝書屋」東主王敬羲,可惜最終都無法出版。同年稍後時間,林曼叔、金千里、海楓(船山)與我四個偷渡仔合作擬編寫《中國當代文學大系》。我們經過研究認為,要編好這樣的大書,首先必須編寫《中國當代作家小傳》,於大家分頭去搜集資料。當這本書編好之後,我們決定自費出版,因為評估這本書是會賺錢的,議定每人先交二百元作排版費,由曼叔兄負責接洽排版事務。當時林、金、海君都交了錢,我因經濟狀況惡劣,妻哭兒啼,一時拿不出錢來,答應稍後才繳付。

可是此書排版到一半,海楓與巴黎第七大學的陳慶浩先生接觸,巴黎第七大學表示願意出版這本書,問大家願不願意賣版權?我們當然願意巴黎第七大學出版?一者不必自籌印刷費,二者巴黎第七大學出版更能提高此書的價值。於是,海豐交一份外文文件(可能是英文,也可能是法文,反正我不懂)要大家簽名。出於對朋友的信賴,大家都毫不猶豫地簽了名,且每人分得八百元港幣(是我當年兩個餘月收入),此事便告一段落。不料等到書印出來,我和金千里的名字被刪掉了,只署林曼叔、程海(料是陳慶浩筆名)、海豐三個名字,我自然很生氣,覺得被出賣了。

有一次在承印《七藝》的印刷廠,我與林曼叔不期而遇,兩人去飲茶,談起此書便鬧翻了。他說,是我自己同意簽名賣給人家的,錢也拿了,還有甚麼好說的。我說,我賣的只是版權,不是連名字也賣掉。他說,我們簽署的文件寫明是賣資料,並說,內容也曾改寫過。我說,這是欺騙,要是清楚說明把我名字刪掉,八千元我也不賣。自此兩人便鬧翻,不再往來。此事非曼叔兄逝世後我才寫,而早在1979年6月我已寫出來,並公開發表。

至於我與曼叔兄的和解,我在尚未出版的《回憶錄》裡這樣記述:「文友林曼叔自上世紀七十年代中期(七六、七七年間)因《中國當代作家小傳》的事與之吵過一架之後,便告絕交,二十多年沒有交往。此事我曾為了答讀者問寫了一篇短文《關於〈中國當代作家小傳〉的始末》,刊於《東西方》1980年11月23期,並輯於《中國作家作品瑣談》中。

2004年秋,我競選香港藝術發展局文學代表及文學組主席,一連三天都到投票場外拉票。一天,我不記得是那一天,反正是拉票那三天中的某一天,他走過來對我說,寒山碧,我是林曼叔,還認不認得?說起來依稀記得,不過大家都老了,樣貌變了,如果路上相逢我實在不敢相認。七十年代中期之後,他曾到法國讀書,後來返港做生意,曾在九龍旺角買樓,也曾到大陸開廠,不再理文學的事了,這是金千里告訴過我的。但他何時回歸文學?我卻一無所知,但我也不便問他。他卻主動告訴我,曾經發達過,後來受騙,打回原形,再應徵到《明報》當編輯,並參加了左翼的《香港作家聯會》。

他說,他支持我,還會拉三幾個朋友投我的票,我說謝謝!我有點奇怪,他既然是左翼的人何以會支持我?他解釋說,主要是因為看了我的《香港傳記文學發展史》,我雖然與他有過節,但在傳記發展史中還有兩處提到他,一處是介紹他的《聞一多研究》,另一處是介紹他在《展望》雜誌上對中國現當年作家的研究。我說,我們之間有過節是一回事,但他在中國現當代作家研究方面的成績是存在的事實,我忠於史實自然要提。他說,如果心胸狹隘的人可以當作忽略了,完全不提,我們就這樣「一笑泯恩仇」。

我當選藝發局文學組主席後,曼叔兄自然與我來往較多,此就不必多說了。近來我徵集《偷渡者的真實故事》,催他寫他的故事(曼叔兄1962年偷渡來港),他淡淡說,他很幸運,晚上從海陸豐海邊下船,翌日就到香港,不像我那樣曲折,沒甚麼好寫。原來他已罹患肝癌,有點心灰意冷。人生無常,安息吧曼叔兄,你已對香港文學作出應有的貢獻!

2019年6月3日晚

很少與曼叔兄合照。

相片一:在「二十世紀中國文學的回顧與廿一世紀的展望國際學術研討會」開幕禮上,左二乃林曼叔。

相片二:林曼叔在會上發言。

相片三:在春節酒會上,右一乃林曼叔。

(

寒山碧臉書2019年6月3日)

(馬吉按:寒文提到的「海豐」,在《中國當代作家小傳》中署「海楓」。)

「硬骨頭」林曼叔

黃仲鳴

短訊驚傳林曼叔的噩耗,查詢下始知他患的是肝癌。很多朋友說很突然,問寒山碧,他說:「據云病很久了,只是隱而不言,故大家都不知。」去冬楊國雄自加回港,一眾朋友相聚北角樓頭,那時的他,仍顯精神,孰料轉眼就去了,殊堪惋惜。

林曼叔何許人也?相信很多人都不知。他逝世前的身份是香港《文學評論》總編輯。在一九六O年代,我已看了他的《中國當代文學史稿》。記憶中,當時的版本,作者還署有海楓;到二O一O年代,他將這書重排出版,卻沒了海楓這作者。其時海楓已逝很久。我不好意思問他,詢諸和他熟悉的朋友。寒山碧說:「聽說這書絕大部分是他寫的。」

一九七O年代,我在北角一出版社工作,主編《大電視》周刊。編輯部除我們外,還有徐訏的《七藝》,這是一部純文藝雜誌,負責編輯的就是林曼叔。《七藝》就只他們兩人,不似我們「人才鼎盛」,平日的編輯部,我們五、六個人喧嘩鬼叫,十分熱鬧。徐訏鮮到編輯部,出版前後來亮一下相。最多見的是林曼叔在埋頭獨幹。《七藝》出版後,我便不看好。畢竟,徐訏只是好作家,做編輯卻差了一皮。果然,好像出了兩三期,就壽終正寢了。此後,一直沒見過林曼叔。

直到一九九O年代,他和方寬烈向藝發局申請,合辦雜誌,那才和他有多些來往。一夕,我們幾個朋友和他在銅鑼灣晚膳,鄰檯是蔣女大作家和她的朋友。蔣和我較熟,聽我們眉飛色舞一輪後,她突然跑過來問我:「誰是林曼叔?」

我忙起身為他們介紹,蔣女作家臉色驟變,指着林曼叔,開口就罵,斥他亂改人家的稿件,尤其是那篇關於舒巷城的,並指着她同檯的一位女士說,她就是舒巷城太太。

場面很尷尬,我們難於置喙。蔣作家罵了一輪後,悻悻然歸座。林曼叔也訥訥的坐下。有友勸他這「毛病」應該改了,即是他這「病」一早就有了,常常改錯鬧笑話。林曼叔辯稱作者有錯,他當然要改,但當蔣作家指他將正改為錯時,他為何不辯?是是非非,我們也不深究,吃飯為先為妙。

不說不知,他這人主觀甚強,強到不合情理,他以自己的「觀念」,強加到別人的作品。至於他自己寫的,卻告訴編輯:一字不能改。他為我雜誌寫的稿,我從來便不改。免損友誼。

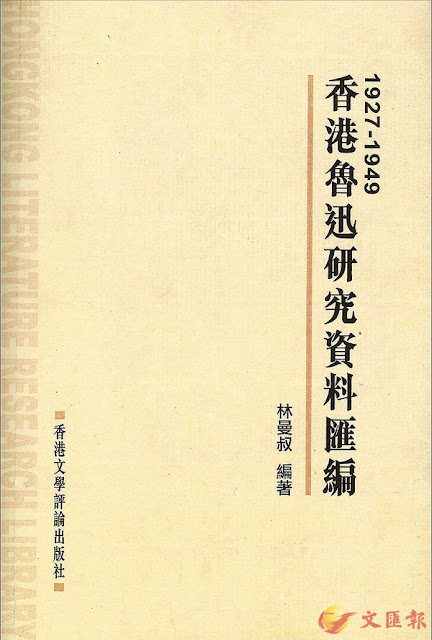

他以近八十歲的高齡逝去。晚年,他將舊作新著整理出版。價值最大的,是他編著的《香港魯迅研究資料匯編1927-1949》(2017),將二十二年來香港報刊有關魯迅的文字輯錄出來,厚達近五百頁,並形容這是一塊「硬骨頭」,辛辛苦苦啃下去,「上窮碧落下黃泉」,將資料匯而成冊,對研究魯迅在香港這課題,實是功德無量。

至於他主編的《香港文學大系.評論卷二》,卻不敢恭維了。

他,本身就是一塊「硬骨頭」。

(

《文匯報》2019年6月11日)

(馬吉按:查2014年9月新版《中國當代文學史稿》,版權頁中作者仍有海楓。)

(馬吉又按:《七藝》共出版了四期,見許定銘

〈徐訏的《七藝》〉。)

四十年來磨一劍──林曼叔《文學歲月》讀後感

黃仲鳴

在我書架上,林曼叔的《中國當代作家小傳》、《中國當代文學史稿(大陸部分1949-1965)》,一直靜靜的悄立着。三十多年了,再沒有見到他有什麼新著面世。當《文學歲月》送到我手上時,禁不住一陣喜悅。這位在文學圈內浮沉這麼多年的老將,終於再拿出他的成績來。

這是一部文學評論集,內中所收文章,有遠自一九七O年的,也有今年八月新鮮出爐的。四十年的心血,可以看出林曼叔的思想和心路歷程,最重要的還是,他對文學的癡戀,迄今不變。

全書分四輯。第一輯「文學觀察」,共收八篇文章。早期作品最吸引我的,不是《李白的籍貫與生地考》的考據文字,也非《太平天國與現代中國》這類思想性文章,而是《與蕭芳芳談角色的創造》。林曼叔以編輯為業,寫這篇文章卻是以記者的身分。當年,蕭芳芳在電視劇集和電影裏扮演從外國留學回來的四眼妹林亞珍,極為成功,幾至家喻戶曉。林曼叔抓住機會,和蕭芳芳暢談林亞珍這個藝術形象如何創造的問題,並從生活的真實到藝術的真實來作探討。蕭芳芳侃侃而談,極具識見。整篇訪問稿,有文學的深度,決非娛樂稿。

輯內的《關於編寫香港文學史的幾個問題》,是作者近年在一片重寫香港文學史的呼聲中,所作的深思。他對某些大陸學人所寫的香港文學史,有此灼見:這些學者的論述,所存在的問題並非只是材料的不足所造成的,更重要的是他們未能徹底拋棄一直所抱持的過時的文學觀和歷史觀,囿於政治上的偏見而影響到他們對香港文壇的觀察和論述。

這真是一針見血之言。他又批判說:「大陸的文學史家面對香港的文學歷史發展複雜性,特別是五六十年代直到七八十年代的香港文壇,左右對壘,各有陣營,就自然而然地對香港作家作政治上的劃分,加上標籤,也就難免有人說把香港文學史寫成一部香港左翼文學史了。」

林曼叔認為,重寫香港文學史一定要撇除個人的偏愛和政治上的偏見,從內容上、形式上、語言上來「全面地充分地佔有材料,才能為香港文學的編寫打下扎實的基礎。」這的確是高見而非泛論空談,也是從事這一志業者的座右銘。

第二輯「閱讀魯迅」,最為可觀的是魯迅作品的「當下性」那篇文章。所謂「當下性」,即是將魯迅以前所寫的、批判社會現實的投槍雜文,來映照現時社會,那黑暗面「居然還依然存在着,而且更為嚴重。」最後,林曼叔慨嘆:「要是魯迅還活著,該是何等悲哀啊!作為生活在二十一世紀的我們又是感到多麼慚愧啊!」

林曼叔近年讀魯甚勤,心得甚多,如《關於魯迅研究的幾點淺見》、《評曹聚仁的〈魯迅評傳〉》等,都值得我們品味。

第三輯「作家背影」。所寫的作家如徐訏、徐東濱、司馬長風等,都是林曼叔曾與之交往的,亦師亦友,寫來感情充沛。

一九七九年四月,巴金率領中國作家代表團訪問法國時,林曼叔適在巴黎遊學研究,於是又充當了一回記者,草成《巴金訪法散記》。文中引巴金的話說:「我不知道中國的民主在哪裏?中國從來就沒有民主,昨天沒有民主,今天沒有民主,明天恐怕還是沒有民主。」這番話如驚雷暴響!文章刊出後,巴金連忙去信林曼叔,指沒有說過這番話。在今年六月寫的本書《後記》中,林曼叔說:「可能我和我的朋友都沒聽清楚,在此更正並致歉。」「致歉」有何用?巴金已死了。但林曼叔接着說:「不過,這倒是一句真話。」歷經文革災難的巴金,鼓吹「說

真話」的巴金,在他的心裏,這是不是「真話」?

第四輯「作品評論」。林曼叔評了司馬璐的《鬥爭十八年》、趙滋蕃的《半下流社會》、李輝英的《松花江上》、劉再復的《紅樓夢悟》、倪匡的《活埋》、寒山碧的《蜉蝣集》。從這組文章中,可窺見他的文學識見和批評眼光。

總一句,這部四十年來才磨成一劍的集子,值得我們細讀。

(《文學評論》2010年10月第十期,轉載自

《香港文學資料庫》。)