一. 引言

五四以降,中國新文學運動開展,不同的知識份子從不同的源頭引入了各種不同的文學流派 (即是魯迅所說的「拿來主義」),這種向中國以外,特別是西方借鑒的潮流,一方面挑戰傳統的文學風氣及其所代表的傳統思維,另一方面也逐漸更新中國文學的面貌。由於這個特殊的時代背景和特殊需求,原本在西方世界裡線性發展的文學流派更替,在中國社會卻因而形成共時性的存在 (除此之外,引用者因各種原因「各取所需」,也使各種主義進入了「在地化」的轉化過程,發展出相似卻不完全等同於原產地的面貌);雖然如此,傳統中國文學美學,始終是大多數中國文人的精神故鄉,是不可能被完全取代的,所以之後的中國文學,不管經歷什麼變化,中西、新舊夾雜的局面,往往與當時社會時勢、潮流風氣相結合,呈現出多姿各樣的各種面貌,當然隨之而來的各種爭議,也是無可避免的。

四九年之後,大批知識份子南下到香港與台灣,兩地文學的局面,因受在地政局與國際局勢影響而又有不同的發展。五六十年代的台灣,一方面國民黨政府大力鼓勵反共文學、戰鬥文學,另一方面四九年以前的現代文學被禁止閱讀,造成了現代文學傳統的斷裂,除此之外,因為在政治上接受美國的援助,西方文化循此途徑大量地輸入台灣,當時台灣政治地位的邊緣感和現代主義的疏離、虛無、存在困境等特色互相呼應,成為非官方作家詩人作品感情的出路與主要表現方式。而新詩這種文類,亦更加處於「中西新舊夾雜與爭議」的風眼中,尤其是紀弦在1953年創辦了《現代詩》,明白宣告「我們是有所揚棄並發揚光大的包含了自波特萊爾以降,一切新興詩派之精神與要素的現代派之一群」、「詩是橫的移植,而非縱的繼承」、「新的內容之表現,新的形式之創造,新的工具之發見,新的手法之發明」等理念,更是引起當時知識份子的爭議與抨擊。奚密曾撰文討論台灣五、六十年代詩的困境,並分析這種困境的成因,認為除了詩「脫離了儒家傳統所賦予的道德、政治和文化意義之後,它成為純粹個人的、私己的活動」,而開始「邊緣化」外,又可從三方來理解,即「官方意識形態所推動的反共文藝,傳統文化對現代詩的反對與壓抑,以及五四文學傳統和台灣本土文學傳統的雙重斷裂」 [1] 。

香港與台灣相較,有相似之處亦有相異的地方,因香港獨特的殖民地身份和地理位置,雖則與台灣雖都是脫離文化母體的華人社會,但在五六十年代,一方面香港成為中國大陸對外的一扇窗口,另一方面,香港也是美國和台灣進行反共鬥爭的前哨。也就是說,在熱戰和冷戰的夾縫中,香港成為各方勢力的另一個戰場,戰爭的形式又往往是以隱性的方式進行的,其中包括了藝術、文化和意識型態,一個很明顯的例子是,在文學方面,不但刊物有左右之分,連兒童文學都被牽涉在內,既有美國資金支持,友聯出版社出版的《兒童樂園》,又復有左派支持的《小朋友畫報》。雖然如此,各方都明白,維繫香港這樣的一個特殊地位,才符合眾人最大的利益,因此雖然當時在港的文人和知識份子在政治立場上「並不單是左派和右派的兩極對抗,還包括既反共又反蔣的第三勢力、既反中共又反右翼的托派殘餘、暫時托庇殖民地的中間偏右知識分子」,但「港英殖民地政府,其角色近乎『球證』、『警察』,遇有那一邊越位過火,就進場緩衝」 [2] ,再加上港英政府對香港的文學,雖然從不積極扶持提倡,也有曾把右派的趙滋藩和王新衡遣送台灣,把左派的司馬文森和劉瓊遞解出境的事例,但總括而言並不像海峽兩岸的政權,對文學或操縱或打壓,「大體上,殖民地政府無民主、有自由的統治方式,使到香港的文化空間在當時海峽兩岸之間,是最開放和包容的。」 [3] 因此香港遂成為一個特殊的「公共空間」,「不受國家機器的控制,免於恐懼和壓迫,自由地對各項議題發表意見」,也因此各家各派和各種文學主張都可以有生存的空間,作家詩人均可自行選擇認同的對象,自由宣揚信念和實踐其創作理念。而香港新詩的發展,雖然其「邊緣化」的程度,較之台灣有過之而無不及,但卻因此一直呈現多元化的局面,不但寫詩的人多來自不同的地域,各有各的情懷與寄託,在風格流派方面,也呈現多種路線的局面。另一方面,香港的文學發展,雖然不像台灣和大陸般與政治息息相關,但是大時代的波瀾起伏、環境的變遷發展,以至於對文化身份的認同或反思,亦顯現在香港詩人作品當中。

二. 創建學院和詩作坊之成立

「創建學院」全名「創建實驗學院」,創立於1969年。現今書面記述有關「創建學院」的資料並不多,而且大多出自古蒼梧手筆。根據〈話說創建書院與詩作坊〉一文記載,「創建學院」是由當時一群「自由主義知識分子」,包括當時從美國回港的包錯石,《中國學生周報》社長林悅恆、總編輯羅卡,作家胡菊人、戴天,建築師鍾華楠,雕刻家文樓,《大學生活》、《盤古》雜誌的編輯、作者張文祥、黃維波、李天命、古蒼梧、岑逸飛等人所興辦的,校址設在友聯出版社那時在九龍塘多實街一座兩層花園洋房式的物業。 [4]

這所學院創建的意念,據說是受美國自由大學 free university 的影響,希望所有階層的人都有機會參與學院的生活,選讀學院的課程,學費只是象徵式的收一點。而教學形式依古蒼梧的描述是:

自由大學提倡不拘形式、不計學歷、不依建制的辦學方針,又主張師生平等,通過開放性的討論達到教、學相長的目的。創建學院對此有一定的實踐:並沒有嚴格的入學制度,自由來去,收費極少(大部分人不交) ;依導師的學養心得或學員的學習需求開課,完全打破正規大學的進度、考核等系統,沒有考試、升級、畢業等設施。

內中的課程則是:

主要開美術、哲學和文學的課。記憶中有文樓的繪畫和雕塑班,胡菊人和包錯石講存在主義哲學,李天命講語意學和邏輯實證論,戴天和我主持「詩作坊」。 [5]

除了這些課程之外,創建學院還有許多活動,「附屬於《大學生活》雜誌活動部的「大學生活電影會」(簡稱「大影會」) 也以創建為主要活動場地。羅卡是主要負責人,林年同、吳汝森、陳坤揚、石琪、金炳興、吳振明、吳昊等是活躍分子,他們推動了香港另類電影製作、放映及討論。」 [6] 除此之外,「學院還在周末舉辦各種演講會、座談會及文藝晚會,一時氣氛頗為熱烈,吸引了不少在學、在職的青年朋友參加。」 [7] 香港散文家淮遠亦為學員之一,根據他的記憶,周末的文學活動都在「戴胡公館」舉行:「『戴』就是戴天、『胡』就是胡菊人,他們兩人合租了太子道近九龍塘的一個單位。我們很多時候,不上課的日子,像星期天就會去他們家聚頭。他們家可說是一個聚會場所,到了星期天就很多人在那兒談詩論藝。」 [8]

學院規模和學員人數並沒有詳細記載,根據淮遠的追憶及估計,不超過一百人左右,必須留意的是這所學院的學歷是不受香港政府承認的,「以六十年代來說,那兒的文藝氣氛挺濃厚的了。」 [9]

「詩作坊」上課的方式,是戴天從美國艾荷華大學的「作家工作室」引進的。課程分兩方面,主要是創作,閱讀新詩。導師由戴天和古蒼梧擔任,堂上除了理論學習外,主要由兩位導師引導學員互相討論作品,以達到交流心得,促進詩藝的效果,「意象的準確,結構的完整,內容的深度,在在都是研究的焦點所在」 [10] ,即使是導師自己的作品,也會拿出來給學員討論。作者可以辯護,講自己創作的體會和心得,也可以回應別人的問題。對學員作品有一個基本要求 ——「真實的生活感受」、「不是教你寫詩,不是教你把不通順的文字改成通順的文字,不是教你掌握一種詩的理論,它最大的特點是互相學習與觸發,寫個人的真實感受」,除此之外,為了開拓學生的視野,也會邀請不同詩人或詩研究者來演講,讓學員對詩創作有更多不同觀點,了解到現代詩的不同風格和表達方式。被邀請作演講的有金炳興、溫健騮、李天命、馬覺、蔡炎培等外 [11] ,還有西西、羊城 (楊熾均) [12] 。

而詩作坊的學員有李國威、關淮遠、鍾玲玲、癌石 (張國毅)、陳國權等,經常出席的大約有十人左右,後期加入的有關夢南、李家昇和麥繼安等,另外常來旁聽的還有劉天賜、黃子程、關永圻等,總共差不多二、三十人。從導師到學員到講者,可以說這份名單在香港文學界內,是相當「星光熠熠」的。

創建書院建校約兩年餘後,因為友聯出版社的業務開始收縮,旗下的刊物先後停刊,多實街創建學院的院址也要收回,創建學院也相應結束。但是某些學員依舊對創建學院有所眷戀,結果在土瓜灣譚公道設立社址延續學院的活動。詩作坊在這裡也辦了一個時期。 [13]

三. 六七十年代港台地區現代主義、左傾與「明朗化」的糾結

淮遠曾說「古蒼梧和戴天是完全相反的兩個人:無論是個性、創作理念、還是政治理念,是完全不同的」,雖然如此,但兩人合力開辦「詩作坊」並非無因,從他們兩人的著作以及言談中,我們還是發現兩人對於詩的理念,至少有一些是相近的。其中最顯著者即是「明朗化」,在這個議題方面,也和兩人都對當時台灣詩壇盛行的晦澀、難懂的現代主義詩風持有批判性的態度有關,同時在此之前,兩人也曾和當時的青年一樣,受過現代主義的影響。

在一次「戴天詩會」中,主持人梁秉鈞說:「有人這樣介紹戴天:戴天六十年代受現代主義、存在主義的影響,比較晦澀;七十年代比較明朗,關注社會大事,胸懷世界;八十年代的詩作以文化省思為主,中國意識越來越濃;但這樣我們沒有辦法講清楚戴天其人其詩的曖昧、矛盾、曲折、複雜的一面……。」 [14] ,所謂「六十年代受現代主義、存在主義的影響」,指的是戴天早於一九六零年在台灣大學外文系就讀時,已與同學白先勇、王文興、歐陽子等人創辦《現代文學》,並成為編輯委員。《現代文學》眾所週知,在當時有系統譯介了西方「現代主義」重要作家的作品研究評論,如卡夫卡、喬伊斯、吳爾芙、艾略特等,並且把存在主義或意識流等現代小說的意識形態和寫作技巧引進台灣。戴天在《現代文學》發表的幾篇詩作,如〈作品〉、〈剪貼〉、〈飲者自繪〉等,都與《現代文學》仝人發表的其他作品一致,無論是語言、寫作手法和內容都深受「現代主義」的影響。

在五六十年代的台灣,致力於現代主義追求的不僅是台灣大學外文系的師生們,在詩的範疇內,除紀弦早在一九五三年已獨資創辦《現代詩》季刊,提倡現代詩運動,並且發表震驚文壇的《詩的宣言》外,同年覃子豪籌組「藍星詩社」,1954年洛夫、瘂弦、商禽《創世紀詩刊》創刊,這些現代派詩人共同的特色是「傾向實驗性的前衛詩風,強調形式完美,原創隱喻和象徵語言,注重反諷、曖昧、矛盾語法等效果,並對現代文明持批判性的看法」 [15] ,在六十年代台灣現代主義的作品包括詩,也曾經受到香港文學青年的喜愛並影響過他們的寫作,古蒼梧也不例外,但是到了某個階段,他卻產生了完全不同的觀感,他自己說六十年代「很多當時台灣冒起的重要作家都在這本刊物(《文星》) 上發表作品,我們香港的讀者才能讀到。另外有《現代文學》、《文學季刊》這些台灣的文藝刊物對當時香港的文藝青年影響很大。……」,但又說「《文學季刊》在六十年代後期出版,陳映真以「許南村」為筆名撰寫了一系列的文章,對台灣現代主義文學進行了反思和批評,我們也深受啟發。」 [16] ,周良沛在〈《古蒼梧詩選》集後〉中提到古蒼梧「早先受台灣主張『橫的移植』的影響的現代先鋒派作品,詩人自選時也未予入集」,他在文中又引古蒼梧對台灣現代詩的批評:「台灣的某些詩人,看到外國流行的某些觀念,如存在、虛無、失落、遠征人的意識等由外國評論家從現代派文學作品總結出來的普遍觀念,他們便寫這種觀念,不管有沒有這種感覺或感受。至於語言形式方面的實驗,我不是不贊成這樣做,我認為它只是一個過程,不是目的。」 [17]

戴天雖然出身《現代文學》,但卻未必全盤接受當時流行的詩風,在《現代文學》創刊後三年,在一篇談論葉維廉的《賦格》文中,他一方面肯定「現代詩」的出現:「對於『現代』的詩,有些人目為魔道,其心理實在也是墮[惰]性和固定反應使然,毫不足怪。」但對某些「現代詩」也提出了批評:「目前中國的情形,是假詩太多了。以舊格律寫的既然流於空洞,即使所謂『現代詩』,也大都流於纖巧、淺薄,甚至也有人效法遺老遺少,光在形式中故作驚人之筆……。」而主張超越新舊,內容、形式合一。 [18]

這篇文章發表於1963年,寫得還比較隱晦,而根據古蒼梧的陳述,戴天到1969年「詩作坊」時期對「明朗化」的傾向,和戴天在美國留學所受到的影響有關:

戴天那時剛從美國回來。六十年代末的美國正興起一股與新左派反越戰、反建制運動相應和的詩風:內容傾向社會批判,詞鋒銳利,意象簡練,節奏明快,剛逝世不久的金斯堡和民歌手卜狄倫正是當時的代表詩人。這一路詩風有取代在兩次大戰間雄霸英、美學院以艾略脫、史提芬.史班德等為代表的現代派詩之勢;後者的風格正好是晦澀、曖昧,節奏迂迴。詩作坊並沒有特別提倡某一種詩風,但戴天這時的作品如《蛇》、《石頭記》、《我是一隻鳥》等,卻頗近美國這種「新詩」的寫法,對詩友們不無影響。 [19]

而古蒼梧自己則是因為那時正與黃繼持、張曼儀、黃俊東等編輯《中國現代詩選》,在回顧一九一七至一九四五新詩發展歷程中,三四十年代的詩人如卞之琳、王辛笛、何其芳、艾青、何達等人影響過他,但也因此他對港台六十年代倡議的「現代詩」有著頗保留的態度:「原來早在三十年代,現代派已進入了中國,介入了中國的詩壇,所有後來台灣香港五六十年代搞的詩歌運動,在三四十年前中國大陸就搞過了。像鷗外鷗,立體派的詩人,詩寫得很精彩,但他的意識形態是左翼的,非常社會性的。」 [20] 另外他又認為「比起三、四十年代的新詩,六十年代港台詩壇對西方現代主義詩藝的吸納比較偏狹 (以英美詩為主要參考對象,少接觸歐陸、南美詩壇),而且每每有為文造情,惡性西化的現象。」 [21]

事實上早先一年,古蒼梧所擔任編輯的《盤古》就舉辦了「新詩座談會」,討論「近年港台現代詩的回顧」,議題包括「詩人的傳達與讀者接受的問題」和「詩的歷史任務」,後者牽涉了「A. 對西洋現代詩觀念 (內容意識) 的模仿是否有影響? B. 對古典詩傳統追溯不得其法是否有影響? C. 對三十及四十年代新詩傳統的中斷是否有影響?」 [22] 等項目,另外古蒼梧還發表了一篇〈請走出文字的迷宮,評:《七十年代詩選》〉,他批評現代主義詩人「他們自封為文學的貴族,而高傲地切斷了與讀者的交通,沈溺於玩弄文字的魔術而忽略了詩應該有更豐富、更深遠的內涵,忽略了詩除了現代主義的技法以外,還有更多樣的表現方法,這樣便造成了近年來港台詩風的沈溺。」 [23]

戴天與古蒼梧在「明朗化」和「批判現代主義詩作」兩方面雖然相契,但根源未必完全相同,比較起來,古蒼梧可能還多了一個「政治」或是「意識型態」的面向,以上面的被古氏讚譽的鷗外鷗為例,古蒼梧認為鷗外鷗也寫現代主義的立體主義的詩,「但他的意識形態是左翼的,非常社會性的」,尚有就是前面提及的「以『許南村』為筆名撰寫了一系列的文章,對台灣現代主義文學進行了反思和批評,我們也深受啟發」的陳映真,陳映真在2005年與日本藝術家櫻井大造對談,回憶台灣五十年代現代詩時,他說:

我開始和文壇發生關係的時候,臺灣當時是 Modernism (現代主義) 的天下。我自己在舊書店讀過一些禁書,接觸了一些左翼的文學理論,所以,對 Modernism (現代主義) 比較排斥。其實後來漸漸明白,Modernism (現代主義) 也有兩種。一種是三十年代的,比較有傾向性的,是有革新性的 Modernism (現代主義)。可是我們臺灣的 Modernism (現代主義) 是很特別的,是五十年代受從美國輸出的冷戰文化,繪畫,詩歌等等的影響。這種從美國來的 Modernism (現代主義) 就對於左翼的社會主義和現實主義有很明確的抵抗性。所以,我們臺灣的文學,從五十年代的 Red Patch 以後,把三十年代進步的文學理論都統統消滅掉了。同時在血腥的 Red Patch 的土壤上,美國來的 Modernism (現代主義) 才取代三十年代的文學理論。所以,我們對 Modernism (現代主義) 的抵抗是從這裏發展的……。 [24]

這段話,和前引古蒼梧的看法若合一契,陳映真曾多次撰文討論現實主義與現代主義的抗爭,也曾介入當時台灣的社會運動,這種傾向也顯現在古蒼梧另一位摯友溫健騮身上。

溫健騮也曾是「詩作坊」的講座來賓,古蒼梧自言「我想我的左傾很受溫健騮影響。他曾在《中國學生週報》撰文提倡批判寫實主義,後來《盤古》基本上在文藝方向上也做了實踐。這個方向在某一程度上是左傾的。我那時在《銅蓮》中的幾首詩就有這種意識。」 [25]

溫健騮是一位才華洋溢而不幸英年早逝的詩人,曾在六十年代末、七十年代初放出耀眼的光芒,他曾赴台灣就讀,1964年政治大學外交系畢業。在台期間已在《文星》等刊物發表詩作,被認為「詩風頗受余光中作品影響」。回港後,在《中國學生周報》發表作品,並為該報撰寫論詩專欄。「溫健騮的情況來說,原來在香港受中國三、四十年代詩的些微影響,赴台留學後,便身處六○年代台灣現代詩的氛圍了;赴美後大轉變,高舉的便是『批判的寫實主義』的大旗了」 [26] ,余光中曾撰文為台版的《新綠集》作序,文中洋溢哀悼之情,他回憶溫健騮:「他自己從一九六四年到一九六九年的作品,對於六十年代的現代主義也曾經推波助瀾」,但溫建騮留美之後,情況有所不同:

這時他已經站在社會主義的立場,不但把幾千年的漢文學都視為封建社會的產品,更對台灣和香港的資本主義文學徹底否定,並且呼籲作家要走批判的寫實主義的道路,向魯迅認真學習。……

在思想上,他認同大陸而否定台灣,在社會主義的理想和民族主義的熱情之中,他斷定文學的正宗和前途全在大陸,所以在台灣和海外的中國作家無論怎麼努力,都是徒然,不過孤芳自賞罷了。 [27]

何謂「左」、「右」,在中國近代史上一直都是個難以斷定的問題,古蒼梧的定義是「我認為一個真正的左派是永遠站在執政黨的對面,對現有不公的制度提出反對的聲音」 [28] ,認為他和溫健騮的「左傾」:「只是一種知識份子式的,與當時反美、反越戰、保釣運動、嬉皮士思潮有關。」 [29] 話雖如此,意識型態上的「左」和落實於政治之「左」,有時亦難以截然劃分,在行動上,陳映真和溫健騮都把社會運動與寫實主義相結合,在文學路向上,也因此輕現代主義而重現實主義,這是六十年代有理想有熱血年輕人的風尚,古蒼梧也不例外。 [30] 現實主義重在社會性,在語言方面也力求曉暢明達,以便與普羅大眾同聲同氣,當然是和晦澀不明、充滿文人氣息的現代主義文學語言扞格不入的。

筆者之所以不辭繁瑣,援引「詩作坊」之外的作家及文學流派,一則是由此可以窺見當時港台文學交流之情況,二則可由此說明本文篇首所論及的「『中西新舊夾雜與爭議』在中國現代文學史上從未間斷」的情況,然而最重要的還是在於:只有在多方比較和參照後,我們才能明白,文學的發展有其時代脈絡,任何主張或理念,即使是「純美學」的,其實也是在潮流的暗地推動下而產生,所認為的「普世性的、千秋不移的準則」,實則都只是人地時空的產品。

同樣的,對於「詩之明朗化」的要求,固然在當時「台灣的現代主義詩」的風尚中別具一格,帶來一股清新的風氣,但這種主張,實則並非「詩作坊」首創或獨創,而亦是時代發展之自然傾向。

早在六十年代初,台灣己出現「以探索個人內心世界與漂浮無根的虛無思想為中心的現代主義思潮開始被強烈質疑」的現象 [31] ,在台灣,1962年3月一群由羊城 (為香港僑生,回港亦曾擔任「詩作坊」講座嘉賓)、江聰平、帆影、許其正、黃懷雲、蔡茂雄、劉祺裕、劉國全等大學生出版的《縱橫》詩刊第5期便已提出關於「現代詩明朗化」的問題。而在1961年「天狼星論戰」後發表〈再見,虛無〉的余光中,亦在《縱橫》詩刊第六期發表〈論明朗〉一文,予以呼應,內中說:

在這種日趨惡化的風氣之中,詩人們恥於被人了解,『明朗』成為『淺顯』的同義字,好像能被人了解的詩便是壞詩,事實上,他們寧可寫一首『難解的壞詩』,不願寫一首『可解的好詩』。他們忽略了一點:即『可解』的詩往往仍不失為『耐談』的詩。我所謂的『明朗』正是兼具『可解』與『耐讀』這兩種特質的優點。 [32]

1962年7月15日 《葡萄園》創刊號出版,由文曉村執筆的〈發刊詞〉中也發出「回歸明朗」之呼籲:

近幾年來,許多原本喜愛新詩的讀者,都是因為覺得現代詩「難懂」,因而對現代詩感到困惑、失望,甚至望詩生畏,不敢親近。另一方面,許多現代詩的作者,在創作時,往往想不到,或根本就無視於讀者「懂」與「不懂」的問題。……這樣,久而久之,詩人及其詩作與讀者之間的距離,也就愈拉愈遠了。

我們認為︰如何使現代詩深入到讀者群中去,為廣大讀者所接受、所歡迎,乃是當前所有詩人不可推卸的責任。我們希望︰一切游離社會與脫離讀者的詩人,能夠及早覺醒,勇敢的拋棄虛無,晦澀與怪誕;而回歸真實,回歸明朗,創造有血有肉的詩章。 [33]

而連當初推動現代主義的紀弦也在該創刊號上發表文章,斥責當時一些「自以為是『現代主義者』」的詩人:「為什麼一定要打破一切文法的成規,故意使之不通和不可理解呢?」 [34] 之後《葡萄園》詩刊自第2期起,也連續刊登了〈談詩的明朗化〉、〈現代詩人努力的方向〉、〈論詩與讀者〉、〈論詩人的覺醒〉、〈晦澀與明朗〉、〈論詩與明朗〉等數十篇文章,從各角度和不同的層面來談論「新詩」和「明朗」的關係,並邀請甚受肯定的詩人來剖析自己的代表作。 [35] 此後1965年成立的「笠詩社」,也因為成員「都是在成長後才又重新學習華文,因此在語言的表現上,自然不如大陸來台的外省籍詩人,以及其後接受完整的華文教育的後輩那麼熟悉、自如。然而正因為對於所使用的語言的陌生與謹慎,使得他們不會在語言的雕琢上刻意用力,而追求詩樸實、自然的語言張力,以捕捉純粹的特質」、「這種語言客觀條件的制約,因此使得他們幾乎皆是朝著『明朗』、『平實』的語言風格前進」 [36] 。可見在台灣六十代中,詩的語言向「明朗化」演變已是一種新起的潮流和趨勢。

在香港,也尚有「詩作坊」以外的詩人,因受到歐美民歌影響而傾向明朗化,梁秉鈞在〈台灣與香港現代詩的關係──從個人體驗說起〉中說:

禾迪是七O年代開始在香港創作的詩人。重看禾迪的詩,令我想到,在六、七O年代的香港,我們的確曾有過對民歌的興趣和嘗試。我記得在《文藝新潮》法國詩專輯上看到一首譯普雷維爾的詩作〈塞納路〉……也知道他的詩改編成歌,十分流行,也就去找一些錄音帶來聽。後來又找到 Lawrence Ferlinghetti 英法對照版本,連帶對美國地下詩人費靈格蒂也感興趣起來。我在1968年左右在《中國學生周報》譯出一輯普雷維爾詩,在《星島日報》「大學文藝」譯出費靈格蒂的詩,覺得這種口語、明朗如歌的風格十分吸引,也就嘗試用這種方法寫自己的詩……當時同樣做類似嘗試的不限於我一人,或許大家都對六O年代台灣一些艱澀文字,扭曲語法及重用典故的潮流感到厭倦,想嘗試用其他方法寫自己的生活吧。…… [37]

另外,當時香港的青年詩人,包括了葉維廉、蔡炎培、崑南、盧因、西西、馬覺……等,作品中也不約而同呈現出明朗化的傾向。綜觀台港兩地這種共同的趨勢,其原因可能正如上述也斯所說:「或許大家都對六○年代台灣一些艱澀文字,扭曲語法及重用典故的潮流感到厭倦,想嘗試用其他方法寫自己的生活吧。」但是細而觀之,香港、台灣又因各自的社會因素和當地語言在承傳和轉化中各自有自己的特色。

四. 社會關懷與中國情懷

文學表現不僅是藝術追求與美學追求問題,也是文化應對問題,不論是現代主義或是現實主義,在香港寫作,始終都要面對香港「英國殖民地」的特殊處境;戴天與古蒼梧二人,雖然在創作理念和政治取向未必相同,但在關心社會的層面則是一致的,而且兩人最終都歸向了中國情懷,雖然戴天本人自稱「沒有主義」 [38] ,但也曾被論者歸入「新古典主義」之列。 [39] 筆者認為,所謂「主義」者應有完整體系的思想、信念,「現代主義」和「現實主義」長期來已有相當有系統之論述,而華人語境中之「新古典主義」與西方之「新古典主義」並非同一件事,其定義及範疇皆沒有共同一致的界定,所以暫仍用「中國情懷」取代之。

正如葉輝所說,戴天的詩自早年開始,便對中國有一份執著的摯愛。戴天後來好多詩篇,都不妨看作是「一九五九年殘稿」《命》」的繁複多端的變奏。 [40] 從主題方面來說,在他六十年代的詩作中,即不乏對社會的關注,但是表現的手法,是偏向晦澀,這種表現,恰和時代的苦悶相承接。到留美歸來,主張詩歌的明朗化,六九年寫出了被眾人讚賞不已的〈石頭記〉,這首詩對「殖民」不但抗拒亦有反思,不只是單純的抒情或簡單的憤怒控訴,這種具多層表意的寫法和對殖民身份的思考,以及涵蘊著中國傳統文人的憂患意識,也出現在日後的作品如《啊﹗我是一隻鳥》、《蛇》、《一九七一年所見》等作品中。

準確地說,戴天的中國意識不是從八十年代才開始的,或許在題材上,八十年代的作品更多地直寫中國,但不論是符碼式的中國古典意象,或是美學方面的意境營造,甚或是主題方面的中國關懷,這些早在六十年代的詩作中就顯現出來。所以戴天在訪問中也說「我是作為中國人寫詩,而不是作為香港人寫詩」,他所謂的「中國」,是超地域性的,不是以香港的、台灣的或是大陸的身份,也不是以華僑的身份來寫詩,他認為自己的創作,是「有一種心靈的需要,同中國文化作靈性的交通,同中國民族作感情上的聯繫」。 [41]

在理論方面,戴天曾在講評梁秉鈞的詩中,甚至於將在美受到的西方民歌影響,轉化為「講唱風格」,從西方「講唱風格」聯繫到「散文化」,又進而聯繫到中國古代詩歌傳統「賦」體。 [42] 戴天雖然詩論不多,但於亦可見到他對將中國古典與西方詩學整合的努力。

在這方面,古蒼梧和戴天走過的道路路徑雖不同,但路向卻很相似。古蒼梧大學就讀中文大學中文系,他自言「年輕時念的雖是古典文學,關切的倒是現代文學,創作上寫的是語體文、新詩,也搞一點外國現代文學的繙譯。外國的現代美術作品、表演藝術、電影,我也看很多,也寫過評論、介紹」 [43] 。古蒼梧真正寫詩是「詩作坊」開始後,和學員一起寫詩。

他寫詩時既繼承了中國詩詞的傳統,也參照了現代電影的表現法。寫詩的手法,從古典詩詞中化出來的,包括語言方面。 [44] 對於如何參照現代電影手法,古蒼梧是一位自覺性很高的詩人,他自己曾多次解說〈別〉那一首詩的手法、意象、畫面是受了法國詩人兼導演高克多的電影的影響。這一類受現代電影手法影響的詩大多收在《銅蓮》詩集中的第一輯內,但這些詩作同樣也呈現出「線裝書裡的傷感」,中西的混合產生一種新穎的效果,也反映出了古蒼梧的文化背景:「傳統中國文人的根苗在我的思想感情中影響很大,這當然與我自小長大的家庭環境、大學時代讀古典文學有很大的關係」。 [45]

即使是之後左傾,詩的內容轉向社會性,在表達形式方面也依然不離中國古典,余光中的《蓮的聯想》曾影響過他,比如〈銅蓮〉「但思想背景、出發點都很不一樣。其實那首詩很左,是我左傾後的作品,但在節奏上、意象上有點像《蓮的聯想》。」 [46]

在此處又必須再回到關於「現代主義」的探討,在香港五六十年曾有一「現代主義」文學運動,這運動與政治息息相關,其中包括了馬朗《文藝新潮》的創立和崑南的詩與小說 [47] ,這運動比起六九年的「詩作坊」,可能只早了一點點甚或有些重合。同樣也是關注政治與文學,但他們的取向——把「現代主義」視為拯救中國的途徑——,這和「詩作坊」兩位詩人是完全不相同的。兩批詩人都是在冷戰的年代在港英殖民地生活,遠離文化母體,現實政治又切斷了「記憶的中國」和「真正存在的中國」的臍帶,而不同取向也正說明了,即使類似的生活環境和文化背景,大家對於「國族」都各有想像,而想像也未必一致,這其中也牽涉到各人的人生軌道,以及文化身份認同的問題。戴、古兩位對中國古典的嚮往,實則也是在中西新舊亂雜無章各類思潮和異族統治空間中尋找精神的故鄉以及身份的「主體性」,未可簡單以「崇古主義」(antiquarianism) 概括之。試以戴天在一九七零年的〈行到水窮處〉,就可以看到對於「主體性」的焦慮,他說:「我覺得以西方現代為依歸的中國現代文學,已經行到水窮處了。」他並且質疑現在的中國人,只知道西方的文學家而不知建安七子、桐城派,「雖然用的是中文,但是結構不是、句子不是、思路不是中國人的東西,可以算是中國文學麼?」他進一步要求「腦子不要做人家的殖民地」,想一想「文字、技巧要怎麼樣創新而仍然保持民族風格?」 [48]

陳國球在評論馬朗等人的「現代主義運動」時說:

在五、六十年代的英國人統治的殖民地香港,在語言環境和政治背景的無意湊合下,成就了一個發展「現代主義」文學的空間,更神奇地構設了一個「中國想像」的寄存所。於此時空,「文學」與「政治」有最詭異的結合。但這個結合,只能維持一個短暫的局面。隨着個別參與的人物基於各種因由改變人生的航道,隨着政治、經濟、社會發生變異,這一波的運動就隱沒於市廛的喧鬧聲中。 [49]

這一段評述不但適用於馬朗、崑南,同樣也適用於戴天、古蒼梧,兩人的中國古典傾向,同樣也是一種「『中國想像』的寄存所」,亦只能維持一個短暫的局面,因為「詩作坊」的學員們,雖然也承襲了兩位導師關心社會的熱血情懷,比如鍾玲玲對「保釣」和淮遠的對《七零年代》月刊的參與,但所關注的層面,已經專注於香港社會而少涉及於中國了。

五. 「詩作坊」對香港文學的影響

筆者與許多位香港文學界的前輩在談到「詩作坊」,常聽到「詩作坊是當時詩壇主流教學」這般的意見。如何評定「主流」,可能比較主觀且容易引起爭議,但「詩作坊」在六七十年代有很重要的地位,是可以肯定的,而當時的文學氣氛,或者也是現今難以料想的——「有人曾言當年出現過不少跟風的『小戴天』」 [50] ,也曾聽過關夢南自言年輕時很崇拜戴天,經常和朋友長久站立戴天寓所樓下,等戴天回家。除了戴天、古蒼梧兩位前輩外,「詩作坊」的幾位年輕學員鍾玲玲、淮遠、李國威等也都是當時的明日之星。雖然如此,筆者找尋「詩作坊」的資料,發現竟是非常稀少,筆者嘗思考其原因,暫時得出以下的可能性:

1.「詩作坊」成立期間相當短暫,只有兩年餘,來去匆匆,難以留下深刻的印象 [51] 。

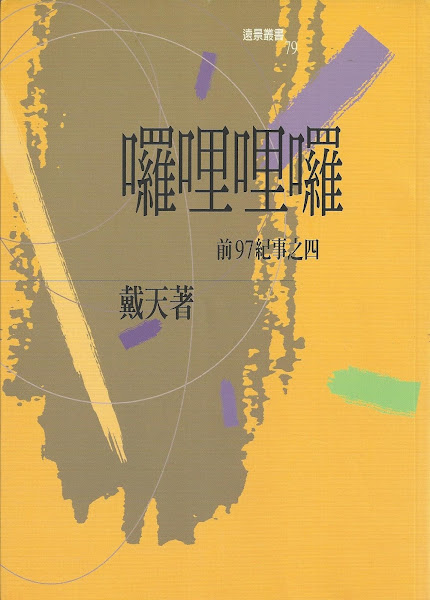

2. 在作品方面,期間未曾將師生作品匯集出版,雖然幾位詩人在當時都享有盛名,除戴天外,其實發表作品都不多:古蒼梧於1980年出版詩集《銅蓮》,之後甚少詩作;李國威英年早逝,生前亦未出版詩集 [52] :淮遠之後不太寫詩,反而以散文著稱,唯一一本詩集《跳虱》以非賣品形式自行出版,看過的人很少,現今成為香港文藝青年之間流傳的傳說;鍾玲玲後來也以散文、小說著稱,散文集《我的燦爛》於1979年出版,內中收有詩作八首,其中七首作於1970年;癌石詩散見於當時之《中國學生周報》中,似未結集。

3. 除此之外,在寫作風格方面,詩作坊兩位導師鼓勵學生,「不要以我為師,走自己的路,尋找自己的聲音」,所以「詩作坊」並沒有形成一種風氣或流派,結束後遂慢慢湮沒在歷史之中了。

當時學員,唯一仍在詩的道路上繼續前行的,只有關夢南,在「詩作坊」時期,他未必受人注目,但他持續不斷創作,加上人生的歷練,現今的詩作,已受到香港詩壇的肯定及眾人讚譽。他自1992年起,即與不同的單位合作,依照昔日「詩作坊」形式,開班教人寫詩,名稱亦為「詩作坊」,到2008年為止已開辦了17屆,新詩創作坊第一屆在《香港文化促進中心》舉辦,嘉賓有戴天、古蒼梧、葉輝、何福仁、羈魂、陳德錦、淮遠,學員有樊善標、潘步釗、智瘋、邱佩華等 ……。

去年年底,因有感戴天病重,關夢南遂為之出版《骨的呻吟——戴天詩集》,又組稿邀請作家詩人著文,出版《秋螢專集——戴天詩集回應》,隨78期《秋螢》附送。在《骨的呻吟——戴天詩集》開卷語〈戴天:開一代之詩風〉中,關夢南提到他繼辦「詩作坊」的原因:

「詩作坊」有別於學院一向機械、階級性的教授方法,側重師生、學員間的互相討論、交流,一時催生了不少年輕的詩人,如鍾玲玲、李國威、淮遠、癌石……我當時是一社會失學青年,有志寫作,求學無門,幸得古蒼梧、戴天指點一、二,啟我愚魯,今日之小成,「詩作坊」之功大矣。我與葉輝,在九十年代至二OOO年不斷舉辦「詩作坊」,在年輕人間推廣現代詩,也可視為延續前輩民間講學的理念。禮失求諸野。民間評論、創作,可補學院不足。 [53]

陳智德評論戴天的詩作時說,「使六十年代的香港新詩承接現代詩運動的同時,也超越形式主義的虛無,引向本土現實及文化意識的省思」 [54] ,這段話用來形容「詩作坊」的成就,也是很適合的。

* 杜家祁女士,香港中文大學 性別研究課程 (香港)。

[1] . 奚密〈邊緣.前衛.超現實〉,《現當代詩文錄》,聯合文學出版社,1998年11月,p.155-179。

[2] . 鄭樹森〈香港在海峽兩岸的文化角色〉,《素葉文學》第64期(復刊39號),1998年11月,p.14-21。

[3] . 《香港文學大事年表》(1948-1969),黃繼持、盧瑋鑾、鄭樹森主編,香港中文大學人文學研究所出版,1996年,p.5。

[4] . 古蒼梧〈話說創建書院與詩作坊〉,《讀書人》第27期,1997年5月,p.80-82。

[5] . 同前註。而在《香港文學大事年表》內則有如下記載:「“創建書院”於1968年10月成立。由包錯石、胡菊人、文樓、戴天等創辦,是一仝人性質的文化團體。“創建書院”受當時世界學生運動及歐美流行的“自由大學”觀點所影響,希望提供開放、不問學籍和沒有學制的學術活動,使各種不同思想衝擊和交流機會,藉以推廣和實踐實驗教育理念,使參與者透過自由討論培養自發自主學習精神和獨立思考能力。“創建書院”開設科目包括:藝術 (導師有:戴天、胡菊人、林悅恆等)、建築 (導師有:鍾華楠、陳淳翰等) 各方面。除開設藝文專科外,並舉辦文化茶座,曾與《盤古》仝人舉行聯歡聚會,《大學生活》主辦電影會亦常在“創建書院”舉行。」見註3,p.137。

[6] . 文中之「吳汝森」或即為「吳宇森」,根據《吳宇森電影講座》內中所記吳宇森「六七年入『大學生活電影會』與早期的電影人共同研討實驗電影」。

[7] . 以上對「創建學院」之引述皆同註4。

[8] . 筆者曾訪問淮遠談論當日之「創建書院」及「詩作坊」,訪問稿已交與《香港文學》。

[9] . 同上註。

[10] . 李國威〈星期四與詩作坊〉,《中國學生周報》第865期,第6版, 1969年2月14日 。

[11] . 同註4。另外古蒼梧在《雙程路—中西文化的體驗與思考1963-2003 (古兆申訪談錄) 》(盧瑋鑾、熊志琴著,牛津大學出版社,2010年) 中,對「詩作坊」也有類似的記述,見該書 p.82-p.85。

[12] . 同註10。

[13] . 以上兩段資料,除來自註4、註10之外,亦來自秦淮〈古蒼梧談詩作坊〉(《星島日報》「文藝氣象版」, 1993年2月15日 )、淮遠訪問稿,亦參考關夢南、麥繼安、羊城之口述。

[14] . 葉輝〈隱晦的聲音──記戴天朗誦會〉,原刊《香港文學》,後收入《骨的呻吟──戴天詩集》,風雅出版社,2009年10月,p.454-460。

[15] . 奚密〈從邊緣出發〉,《現當代詩文錄》,p.24-43。

[16] . 杜家祁〈回首雲飛風起──談六七十代的香港文學〉,《香港文學》總第229期,第27-33頁, 2004年1月。

[17] . 周良沛〈《古蒼梧詩選》集後〉,《香港文學》第22期,第46-48頁, 1986年10月5日 。

[18] . 戴天〈醒來的佛像──葉維廉的「賦格」讀後〉,原刊《中國學生周報》,後收入《骨的呻吟──戴天詩集》,風雅出版社,2009年10月,p.388-391。

[19] . 同註4。

[20] . 同註16。

[21] . 同註4。

[22] . 事實上這些項目基本上已頗具導向性。

[23] .《盤古》第11期,1968年,P.23。

[24] . 見〈《台灣浮士德》──陳映真‧櫻井大造對談〉,《2‧28 文學和歷史》,台北:人間出版社,2006年2月,網上亦有轉貼 http://blog.sina.com.cn/s/blog_490ecb6501000h3k.html。

[25] . 同註16。

[26] . 李瑞騰〈論溫健騮離港赴美以前的詩──以“苦綠集”為考察場域〉,《活潑紛繁的香港文學:一九九九年香港文學國際硏討會論文集》, 中文大學出版社,2000年。

[27] . 余光中〈征途未半念驊騮〉,溫健騮《苦綠集》,允晨文化實業股份有限公司,1989年3月。

[28] . 同註16。

[29] . 思浩〈幾番風雨幾度滄桑〉,《文學世紀》總25期,2003年4月,p.43-48。

[30] . 在這個議題上,近年陳映真和古蒼梧都作了些修正,見〈《台灣浮士德》──陳映真‧櫻井大造對談〉,《2‧28文學和歷史》,台北:人間出版社,2006年2月 (網上亦有轉貼 http://blog.sina.com.cn/s/blog_490ecb6501000h3k.html) 和古蒼梧〈編後記〉(溫健騮《苦綠集》,允晨文化實業股份有限公司,1989年3月P.345-347)。

另外,根據陳智德在《呼吸詩刊》第三期〈李國威生平簡介〉(1997年6月,p.61-65) 一文中引述,港大文社「文學史學習班籌委會」於1975年出版的《香港四十年文學史資料彙編》所述:「其後,創建再次成立詩作坊,形式大約和以前一樣,由古兆申和溫健騮負責,但在討論詩創作的時候,往往冠以政治性的觀點或以無產階 (產)〔級〕的觀點去批判,去排斥『小資產階級玩意』的文學。由於會員間的意見分歧,一部分會員如李國威便不再參加詩作坊。」陳智德在註釋中補充:「該段文宇不是演講稿,亦未說明根據何種文獻或訪問記錄, 盧瑋鑾 女士亦曾在〈香港文學研究的幾個問題〉指出該《彙編》有失誤之處 (見盧瑋鑾著,《香港故事》,香港:牛津大學出版社,1996,頁137),但筆者除前文所述一則刊於《中國學生周報》的創建學會活動消息外,未能找到其他相關資料,故姑錄而待考。」

[31] . 張雙英《世紀台灣新詩史》,五南出版社,2006年10月,p.248。

[32] . 詳見文曉村〈大格局與多元思考──略述《葡萄園》詩刊的路向〉,中國詩歌藝術學會「兩岸詩刊學術研討會」論文,1998,網上資料:

http://bbs.nsysu.edu.tw/txtVersion/treasure/poem/M.999184888.A/M.1007540931.A/M.1007541268.T.html。

[33] . 〈創刊辭〉,《葡萄園》詩刊創刊號,1962年7月。

[34]. 紀弦〈回到自由詩的安全地帶來吧〉,《葡萄園》詩刊創刊號,1962年7月。

[35] . 詳見文曉村主編《葡萄園詩論》,詩藝文出版社,1997年11月。

[36] . 阮美慧碩士論文《 笠詩社跨越語言一代詩人研究》,〈第八章 跨越語言一代詩人的文學特質及其在台灣詩史上的地位〉,1997年,「台灣文學研究網站」http://ws.twl.ncku.edu.tw/hak-chia/n/ng-bi-hui/sek-su/ch-8.htm

[37] . 也斯《香港文化空間與文學》,青文書屋,1996年,P.21-33。在《城市筆記》中〈詩與民歌〉中,也談到茱地.歌連絲、里安納.高漢、拜雅絲等民歌手。

[38] . 同註14。

[39] . 見林年同〈詩的空間意識〉,收入《骨的呻吟——戴天詩集》,風雅出版社,2009年10月,p.461-475。

[40] . 同註14。

[41] . 見〈訪問戴天〉,訪問日期為 1985年8月15日 ,稿件由杜漸整理,原刊《讀者良友》,後收入《骨的呻吟—戴天詩集》,風雅出版社,2009年10月,p.488-507。

[42] . 戴天〈風、雅、頌之體──看八三年「大拇指」詩獎作品〉,原作日期為1984年11月,刊於《大拇指》,後收入《骨的呻吟──戴天詩集》,風雅出版社,2009年10月,p.427-437。

[43] . 見註29。

[44] . 見盧瑋鑾、熊志琴《雙程路──中西文化的體驗與思考1963-2003》(與古兆申之訪談錄)「詩觀」部分,牛津大學出版社,2010年3月,p.78-82。

[45] . 同註29。

[46] . 同註44。

[47] . 詳見杜家祁、馬朗〈為甚麼是現代主義?──杜家祁、馬朗對談〉,《香港文學》第224期,2003年8月,p.21-31,以及陳國球〈香港五、六十年代現代主義運動與李英豪的文學批評〉,《中外文學》,第34卷,第10期,2006年3月,p.7-42。

[48] . 戴天〈行到水窮處〉,原刊《中國學生周報》,後收入《骨的呻吟──戴天詩集》,風雅出版社,2009年10月,p.409-411。

[49] . 陳國球〈香港五、六十年代現代主義運動與李英豪的文學批評〉,《中外文學》,第34卷,第10期,2006年3月,p.7-42。

[50] . 鍾國強〈從石到頭到骨──讀戴天詩集《骨的呻吟》〉,《秋螢專集──戴天詩集回應》(隨78期《秋螢》附送),p.11-17。

[51] . 筆者曾致電「創建學院」創始人之一、又曾擔任「詩作坊」講座嘉賓之李天命,惟李氏告知,當日參加活動甚多,對「創建學院」與「詩作坊」二者已全無印象。

[52] . 1991年出版散文集《只有今生》,1992年出版散文集《猶在今生》,兩本書中收入其部分詩作。1993年 5月,《素葉文學》第四十五期刊出「李國威早期作品選輯」。1996年青文書屋為之出版《李國威文集》,序中曾說未來將會再出詩集,然而隨青文書屋之結束,詩集是否可出版,頗成疑問。

[53] . 關夢南〈戴天:開一代之詩風〉,《骨的呻吟—戴天詩集》,風雅出版社,2009年10月,p.16。

[54] . 陳智德〈現代詩運動的刻印記銘──戴天《骨的呻吟》〉,原載《信報》,後收入《秋螢專集──戴天詩集回應》(隨78期《秋螢》附送),p.6-10。

(

香港中國語文學會《文學論衡》第18-19期2011年6月)