現在大家都叫他蔡爺,我倒忘了當初如何稱呼他,沒叫他「蔡爺」是肯定的。一想起他,腦中就出現他振臂高呼的模樣──雖然實際上我從未見過他振臂高呼──,但他說話的氣勢,在印象中就是大大聲,像是要振聾發聵,或是要帶領大家去幹些事的。跟著第二個印象就是他豪爽哈哈大笑。

認識蔡炎培是九十年代的事,那時我受了一些前輩的感召,覺得應該為香港文學做些事,也比較活躍去參與一些文學活動,就這樣認識了他。而在我親身認識他之前,已在報章上讀過他的詩,印象特別深的一首是〈致黃霑──心領厚贈藥金〉;我從未想過在新詩裡會出現黃霑的名字,這樣的流行文化人物,光是這一點就和其他詩人有所區分,但這個題目,又好像挺有唐詩風格的。

這首詩第一句一開頭就是稱呼「霑」後加冒號,是以書信的形式寫成的,接下就像談心事一樣,「霑:年紀大了,有些事/確要想一想/正如年輕的時候/想一想」,接著突然來一句英文「How approach can be made to mankind?」再下面的詩句,對我而言,到現在都是謎團:「此事後來驚動了/星島的記者/司徒國英上書羅素/聽說關於人類前途之類」。這是什麼典故呢?

以上是詩作的第一段。

真的讓他和其他詩人區分開的是他的作風。話說有一年我們「呼吸詩社」在大會堂舉辦了一場詩歌朗誦會,我相信當時參加的人都會承認很少見過那麼歡樂的詩歌朗誦會,歡樂到朗誦會結束了,大家還不捨得離去,那股情緒激盪著,可是大會堂也不能讓我們一直留在那裡啊,於是有人起閧「去吃宵夜!」眾人馬上歡聲呼應。通常這種場合都是葉輝請客的,他是報社副社長,平素又有孟嘗之風,可是這一批「詩人雅士」不是幾個人也不是十幾人而是幾十個人,於是連葉輝也開始猶豫了,就在大家都不知如何是好的時候,一聲響亮的呼喝:「我請!」這就是蔡炎培。

於是眾人又笑又叫,找到一間可以容納幾十個人的地方,痛痛快快吃了一頓宵夜,到最後點數有五十多人。後來究竟是誰付賬我不知道,但是那種「豪氣干雲」,我之前從沒見過,後來也沒有見到過。

一直到近日,蔡炎培走了,我在網上看到和他有關的文章,才知道他一直都是兩袖清風的。當年他罹患眼疾,還是他的老闆金庸,出錢給他醫病,也才明白為什麼在現代社會,還會有人要「厚贈藥金」,以致會有那樣富於古風的詩題。

他的氣勢還顯現在另一個場合,那是一個青年文學營,好像是《星島日報》關先生主辦的,在烏溪沙,我記得還有孟浪和飲江。蔡炎培談詩論藝時不知說到什麼,意氣激昂地和下面一群年輕人說:「我告訴你們,誰要不認自己是中國人的,這個人就沒有希望!」或者就是這句話,讓我印象中的他就是個振臂疾呼的人了。那是2003年的時候,日子還算美好,他那麼說大家都無異議。

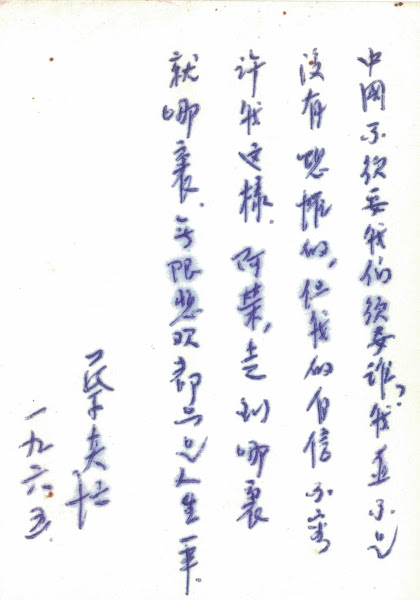

他是想說什麼就說什麼的,而且樂在其中,並不顧慮別人會怎麼想。有一次他在公眾場合讚美我,說他讀過我的詩:「你是個真正的詩人!」這句過譽的話其實讓我很尷尬,在座還有很多位詩友,文人相輕自古而然,何況我們那時都還算年輕還比較在乎這些事,他只讚美我一個,我還記得當時其他詩友們臉上倖倖然的表情。不過幸好,他是只要覺得可以讚美,便不會吝嗇佳言美句,他後來說洛楓應該得諾貝爾文學獎(我也可以想像其他文友聽到這句話的表情了!)。也是這幾天,看到劉芷韻的臉書,說蔡炎培曾特地寫一封信鼓勵她,自署名「爺爺」。我相信被他鼓勵過的後輩,應該不在少數吧!

而且我現在回想起來,他雖然想說什麼就說什麼,但從沒有聽他說過別人壞話,也不談文壇是非,甚至當說到一些眾人皆非議的人,他還會替那人說好話。

再後來因為生活和工作壓力,我就很少再出現文學活動場合了。當時有一個研究計劃,是關於香港七十年代詩歌,擬訂了幾位訪問對象,其中一位就是他,他也欣然應允。等我們坐好了,紙筆錄音機都準備好了,開始訪問了,沒想到對他親身經歷過的七十年代和當時的香港詩壇,他卻什麼都記不起來,只和我們暢談他「至愛的八個女人」。一席話下來,能夠作為研究材料的──完全沒有。我們只好無功委頓而還,多年後和當日一起訪問他的朋友談起此事,朋友感嘆一聲「傻佬!」

說到他的「傻」,我想該說說「諾貝爾文學獎提名」一事。這事他自己說也自己寫出來,事實上諾貝爾文學獎提名是有一定程式的,每年諾貝爾委員會向夠資格提名的人發出邀請提名的信件,這些人包括了大學的系主任、研究院學部主任或國際認可的筆會會長等等,而同時每年也有無數不在這名單中的組織「不請自來」去信「提名」候選人,這些提名,諾貝爾委員會根本不予理會。他的提名,據知情者說,其實是某不知名所謂文學團體提名他,他也就認真了,到處去說,當時他很多朋友都勸他不要如此「自我貼金」,他也無所謂依然如是。甚至他走後,一些媒體不究其實,在他生平中照抄「2003年曾提名諾貝爾獎」,這種訛傳,也讓一些文學前輩們很不以為然。其實我覺得,他並不是個在乎名利的人,他會如此,我覺得和他寫的詩是有一致性的。

讓我繼續把那首〈致黃霑──心領厚贈藥金〉讀完吧,接下來還有兩段。詩裡的意象,有很古典的「天宿落盡」、「參商之間」、「日近長安遠」,很流行文化的「《中國最後的一個太監》(電影)」,很本土的「星島(日報)」、「那打素(醫院)」、「瑪麗(醫院)」、「張保仔洞」,又有很現代主義的句式「在這一衣帶水海天的妊娠期/海紡織著鹽。鹽紡織著夜/我們日夜紡織著鋼鐵」,很文藝的「飛馬踏燕。長夏初臨」,很口語的「嚇得我。沒命奔。沒命痛」。最後幾句是這樣的:

想一想

吾爾開希即是「唔易開戲」

萬一戲要開了

若有臨記的位置

務請考慮一下我這茄喱啡

你底忠誠的僕人

炎培托

「你底忠誠的僕人」大約就是Your obedient servant的中譯吧(還用了個頗有五四遺風的「底」而不用「的」),「吾爾開希」又不知和這首詩有什麼關係?蔡炎培似乎從不自許為「後現代主義」,但如果從某個角度來說,他是非常後現代的了:「打破雅俗分界」、混雜性和遊戲性。但這樣說又不大公平,雖然後現代主義理論問世後,好像給了一個可以拿來解釋蔡炎培的框架,但有沒有後現代主義理論,他都沒有什麼框架。「他是想說什麼就說什麼的,而且樂在其中,並不顧慮別人會怎麼想」,文言翻譯大抵就是「洸洋自恣以適己」,他有他自己的一套。這首〈致黃霑——心領厚贈藥金〉就像蔡炎培的人一樣,深情中有遊戲、遊戲中有深情,有很遼闊的境界也有很無厘頭的思維,總之,他自成一派,自成一個種類,這個類別裡不會再有第二個人。所以我猜,「諾貝爾文學獎」對他來說,意義或許和對人的意義不一樣,我們把「諾貝爾文學獎」看得很重要,而他看別人那麼認真,或許只是哈哈大笑一番——那就是他的一貫作風吧?

後記:

文章刊出後,關夢南先生傳訊指正以下三點:

1.葉輝是社長,《東方日報》不設副社長。

2.當日蔡炎培説買馬中了過關,他請吃晚飯。實情是宴開三桌。我和葉輝都有付鈔。

3.蔡炎培眼疾是黃霑出手術費,而非老板。

當天朗誦會有八十多人參加,留連不願離去的也有五十多人,原來真到宵夜時是宴開三桌。

蔡炎培眼疾的事,我原文是根據《每日頭條》

〈金庸傳奇,金庸御用校對細說九流老闆的當年情〉:「對於這個倪匡形容為『一流朋友九流老闆』」的大作家,他就笑謂大俠崇尚多勞多得,但也有人情味的一面。老闆知道他半生兩袖清風,當年就主動出錢讓他醫眼。」

我猜眼疾花費不貲,遠超出蔡炎培能力,所以金庸也有出錢,而開刀手術費則由黃霑付款。如此的話,詩題中的「藥金」到最後就不止「心領」了。

都是往事了!

(

《字花●別字》第44期)