羅孚:天安門「六‧四」詩篇

吳萱人

……

長街百萬怒潮來,席地驚天勢若雷;

絕食三千神亦泣,冷眉七日事堪哀;

忽然動亂忽然暴,賜爾刀兵賜爾災;

四五奇談今再現,廣場無血染塵埃。

……

解放卌春世旋轉,依然無奈是人權;

諸生伏闕眾生起,一老垂簾七老顛;

庸相權傾天下日,黎民淚盡太平年;

胡前趙後都銷歇,碩鼠纍纍噬眾賢。

……

不倒爭如官倒強,白貓碩鼠競登場;

虎兒犬父生今世,鳳子龍孫產異邦;

不怕人識形象異,何妨自我感覺良;

秀才請願渾閑事,我有家兵姓鄧楊。

……

地號天安人未安,七軍壓境衆心寒;

五更鼓角千秋罪,十萬精英一片丹;

恥聽官家彈血洗,欣聞志士奮鵬搏;

國殤悲壯國魂醒,淚灑都門撫劍看。

……

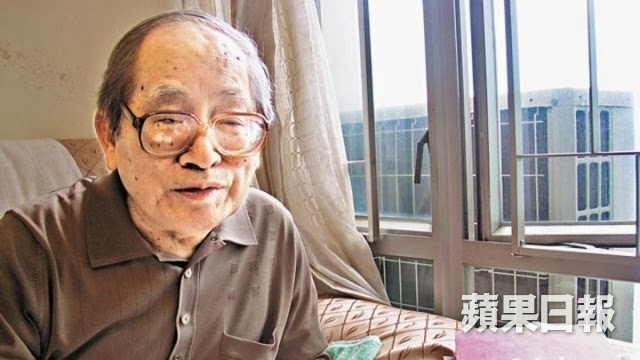

「國殤悲」,「國魂醒」!「淚灑都門──撫劍看」……作者九十三歲羅孚昨晨西行,留下痛詩。詩寫於一九八九年六月燕地幽禁期間。

他自註說:「上列四首《天安門廣場即事詩》,是在北京這座戒嚴之城中偶然看到的。對於這一偉大的歷史事件,作者當然不可能這麼快就全面地加以吟詠,而且也不可能在時聞鎗聲、時見血腥的氣氛中定下心來吟詠,衹是初步抒發一點悲憤之情而已。」

註釋前言寫來迷離,詩四首,似非他筆下,卻又因"抒「悲憤之情」而為。或許當時為安全計罷。既再無他名下署,就歸羅先生名下也不相干。

今代屠城廿五年前夕,先生如不幸碰到鄧楊,切莫放過,結集衆多英烈魂,作英魂舞,舞得两鬼永鎖阿鼻無間,永不超生!是所至祈。

先生一生為惡黨,西去仍可揮良心之劍,誅奸。

(吳萱人臉書二O一四年五月三日)

2014年5月6日 星期二

2014年5月5日 星期一

羅孚第一本書

羅孚第一本書

許定銘

羅孚的書基本上我都見過、讀過,只有出版於一九四O年代的《太平人語》例外。

幾年前有次與羅孚談書,他告訴我,他的處女集叫《太平人語》,是戰後出版的。說是當年他有一個報上的雜文專欄,叫《無花的薔薇》,寫了不少文筆辛辣的時論,被人收集在東北出版了,朋友曾送他一冊,後來不知哪裡去了。他知道我經常上網拍書,囑我留意,如有機會,給他找本回來。可是幾年過去了,從未見此書上網,如今羅老走了,想到他託我之事未完,心有戚戚焉!

我曾查過賈植芳的《中國現代文學總書目》,此書為十六開本,厚6cm,收條目以萬計,是中國現代文學書目的寶典,可惜亦未見《太平人語》的條目,可見此書世間罕見。反而《無花的薔薇》(上海永祥印書館,1946)是有書的,那是歐陽翠的散文集,薄薄的一百頁左右的小冊子,是范泉所編「文藝小叢書」之一,我曾有此書,可惜如今也找不到了!

關於《太平人語》,羅海雷在《我的父親羅孚》中有詳盡的記錄,兹引錄給關心的讀者:

許定銘

羅孚的書基本上我都見過、讀過,只有出版於一九四O年代的《太平人語》例外。

幾年前有次與羅孚談書,他告訴我,他的處女集叫《太平人語》,是戰後出版的。說是當年他有一個報上的雜文專欄,叫《無花的薔薇》,寫了不少文筆辛辣的時論,被人收集在東北出版了,朋友曾送他一冊,後來不知哪裡去了。他知道我經常上網拍書,囑我留意,如有機會,給他找本回來。可是幾年過去了,從未見此書上網,如今羅老走了,想到他託我之事未完,心有戚戚焉!

我曾查過賈植芳的《中國現代文學總書目》,此書為十六開本,厚6cm,收條目以萬計,是中國現代文學書目的寶典,可惜亦未見《太平人語》的條目,可見此書世間罕見。反而《無花的薔薇》(上海永祥印書館,1946)是有書的,那是歐陽翠的散文集,薄薄的一百頁左右的小冊子,是范泉所編「文藝小叢書」之一,我曾有此書,可惜如今也找不到了!

關於《太平人語》,羅海雷在《我的父親羅孚》中有詳盡的記錄,兹引錄給關心的讀者:

父親除了在《大公晚報》工作外,並在屬於第三勢力的民主同盟宋雲彬所辦的《民主週刊》寫專欄,父親負責整版專欄的名字是「無花的薔薇」,專欄堅持了一年多,主要是模仿魯迅的風格,以三言兩語式的雜文形式出現。魯迅的雜文文體多樣,有抒情散文、敘事散文、政論、文論等,不拘一格,為「古已有之」的雜文,開拓出極為廣闊的天地。其主要風格體現為切實鋒利、精練潑辣。另外,魯迅雜文的魅力,還在於它的犀利雋永、鮮明生動、機智幽默、多姿多彩的語言。三言兩語就能把複雜深奧的事理說清楚,點到而不把話說盡,給讀者留下廣闊的空間。魯迅在雜文中駕馭語言的卓越才能,令人嘆為觀止。這也形成了父親之後幾十年以散文和雜文為主的寫作風格。(2014/5/4)

大約在一九四六年,有人把《無花的薔薇》這些文章編輯後在瀋陽出書,書名為《太平人語》,這可算是父親的第一本書。當年東北也在戰火之中,父親特別叮囑這是值得一記的。父親不知道書是誰出的,但徐盈把書寄給父親留念,書出版時候,他們夫婦已到了《大公報》的北平辦事處。(頁45)

悼羅孚

羅老總與我

馮偉才

今天傳來一個早有心理準備的噩耗--我最尊敬的長者羅孚先生逝世了。剛巧早前為明報月刊五月號羅孚專輯寫了一篇文字,如今竟變成悼念文了。

前幾年和《新晚報》舊同事探望羅老總後,在xanga上寫了一段文字:

看見坐在面前垂垂老矣的羅老總,我的腦海閃過了許多回憶──我在《新晚報》編幾個版的「叱吒風雲」的日子;當年隻身闖北京,希望打聽他下落那種焦急心情;多次冒著寒風到他被軟禁的北京住處探望他,暢談香港文化界八掛新聞的歡快情景。

過年前後探望過羅先生,已是上文的四年之後。回程途中,也是想起那些年在《新晚報》和在北京跟他相處的日子。我是1979年進入《新晚報》的,不久就由記者同時兼任副刊〈星海〉版編輯,之後則全職編〈風華〉和〈星海〉(變成一周兩次),再加我提議開設的〈書話〉版,一個人總共編四個版(後來找來顏純鈎兼職幫忙)。當時就有不少傳言談到羅孚先生對我的重用;甚至有人懷疑我是共產黨員。我行事一向比較個人主義,對那些傳言當然視作無稽之談,但羅先生因為重用我而受到報館的批評,甚至怨懟,我當時郤是後知後覺。

認識羅先生,其實很偶然。1979年我在一山書屋當經理,常常看到他來買書,有時候閒談幾句,經旁人介紹,才知道他就是《新晚報》的總編輯。也許一山離《新晚報》比較近,所以他也是其中一個常客。當時的一山書屋是陳冠中等幾個朋友合作搞的,它同時也是《號外》雜誌的編輯部。今天回顧,以羅先生的身份,也許當時他也想了解一下這群當時被視為「新文化人」的年輕人是甚麼樣子的。(我當時在《號外》發表了《再見林以亮》,為朱光潛平反。)

在一山的朋友中,有在中大藝術系畢業的尊子,他當時的女朋友、同班同學陳耀紅也常來一山。陳耀紅那時是《新晚報》〈星海〉副刊和〈良夜〉周刊的編輯(後來去了《信報》,前幾年辭職時是助理總編輯),因為要去法國讀書,想找人接替她的工作,然後把我介紹到《新晚報》。所以,後來有傳說是羅先生找我去《新晚報》,是不符事實的。

當年《新晚報》的同事中,有幾個是「破格」招進去的──我是其中一個,和另一位也是「破格」進去的女同事被戲稱作「金童玉女」。我們這些非左派系統進來的年輕人,整天圍在羅先生附近轉。羅先生在我們眼中,是個大孩子──他總是笑嘻嘻的,常常用他那半鹹半淡的廣州話來跟我們開玩笑。而我們這群年輕人除了被某些老臣子「另眼相看」外,和報館其他記者編輯相處還是不錯的,有些更像生活在大家庭的兄弟姊妹一樣。這種大家庭的氣氛,我相信是由於羅先生的魅力,以及他對同事都一視同仁、毫無架子所致。後來他出事被軟禁於北京,以及從北京回港定居,當年《新晚報》的這群同事一樣的信任他、關心他和愛護他,正是由於他這種和藹可親的人緣種下的善果。

我在《新晚報》受到羅先生的重用,外面的文化界朋友也感覺得到。因為不少從內地來香港或經過香港往外國去的著名作家或畫家,都會受到羅先生的宴請,而我進入《新晚報》後,許多時都代他約香港文化界的朋友,因此不少他宴請的飯局,我也成了半個東道主。在這些飯局中,他總是笑嘻嘻的開始,然後在中途大家談得興高采烈時,他卻「閉目養神」,到臨散席了,或說了些甚麼與他有關的話題,他又睜開眼睛,若無其事的參與進來。他的這種常態,飯局的常客都知道,也十分尊重他這個習慣,並且盡量不去騷擾他。

我的受重用,也引起了一些老臣子的不滿。後來聽說,羅先生為了我所編的副刊,在一些開會場合中受到或明或暗的批評──也加重了他被補後的罪狀。艾青在《星海》的訪問中批評反右,令有些頑固左派大為緊張(1981年中共仍把反右定調為被嚴重地擴大化了);「香港文學三十年」座談會因為羅先生人在北京,,要我單挑上陣(我曾向羅先生建議改期,他堅持說不用改;我曾要求報館派主要領導出來不果),不少左派文人拍惹禍上身而避席,變成出席的以自由派文人或右派文人佔多數。當時《大公報》上層似乎都以一副等著看好戲的心情來看我把事情搞砸──當然最後的罪名自會算到羅先生的頭上。

那時候我仍是覺得無限風光在眼前。在羅先生被召去北京開會、然後被失踪期間,我竟然在《風華》搞了一連十期的「西方馬克思主義」特輯。後來回想,我的作為,對他當時的處境,也許是雪上加霜。

羅先生被失踪後,有不少不能證實的傳言,後來給報館以確定的口氣傳達。那次傳達我沒有出現,因為我已在一種有形的壓迫感中辭職了。辭職後我一個人去北京,試圖從羅先生的朋友身上打探事情真相。北京的朋友大多三碱其口。有些貌似知道真相的,則以一言難盡的嘆息反應,但他的一些摯友則堅信中間必定內有文章。

和羅先生失去聯絡一段時間後,終於在北京重遇。那時候他用史臨安的名字被軟禁在北京。80年代中期至90年代初,我因工作關係,經常來往北京和香港,見面的機會更多了,於是擔當起信差的角色,把《香港文學》、《明報月刊》和《信報月刊》等文化刊物,以及其他一些他想看的書,都親自或由他家人帶到北京給他。自然,見面時也和他談起香港文化界的各種新聞和逸事。他十分關心一些香港老朋友的近況,例如胡菊人、戴天、古兆申(古蒼梧)等,我也將香港文化界的趣聞逸事轉述給他聽。他雖然人在北京,但我感到他仍然十分懷念與香港文化界朋友共敍暢飲的時刻。他也十分關心政治,不時問到香港一些左右派的情況。他的這種「八掛」心態,即使近年因病坐在輪椅上和我們閒聊時也表露無遺。我們大伙兒在閒談,很多時他都不插咀,只是在靜靜地聽,但當我談到某些人名時,他的興致就來了。有時候,為了故意逗他講話,我會特別提起某人某事,以挑起他的「八掛」心態。

羅先生回香港後,因為朋友多,應酬十分忙碌。後來他一度移居三藩市,我又因個人的問題,有好幾近年沒有跟他接觸,但心裡也常記掛著他。他回香港後,我們又常見面了,這幾年看著他漸漸老去,到近日只能用眼神交流,心裡有說不出的難過。現在就用xanga上寫過的一段話作結:

在我1979年末進入《新晚報》後,他的出現和以後被誣為美國間諜而困居北京十年,可說改變了我以後的生命軌跡。人生是那樣的奇妙,從我們在一山書店相遇開始,他就注定影響了我的後半生。

(《明報月刊》二O一四年五月號附冊《明月》,轉貼自Wai Choi Fung臉書二O一四年五月二日)

文章滿紙書生累

安裕

羅孚先生逝世,傳媒報道集中三點:一是他曾因「間諜罪」軟禁北京十年,其二他是新派武俠小說的推手,其三是他是中共在港的統戰強將。這是一般的認知與分際,並無錯誤;然而羅孚在這三間之外還有多重身分,他是報人,也是作家。

三聯書店多年前出版香港文叢,其中包括《絲韋卷》。絲韋是羅孚筆名,《新晚報》年代,絲韋在副刊有一專欄〈島居雜文〉,很受注目,講的是天下之事以外還有文史哲。《絲韋卷》的「代前言」,是羅孚以絲韋之名所寫,題為〈感慨萬千〉。

今天重讀《絲韋卷》,在紙頁與字裏行間閱讀出的况味與初讀之時全然不同。翻開扉頁,已是一九九二年的書,那時距離九七回歸還有五年,樓巿狂潮還未捲起;至於今天中共幾乎全面插手香港,在天天大講「一國兩制,港人治港」的那時更是無法想像。二十二年間的變化,再讀羅孚兼任編者的《絲韋卷》,有着另一種理解和感受。當嘗試以讀者身分從《絲韋卷》片言隻語尋找十年京城生活之間或以後的羅孚,「代前言」固然是羅孚對自己前半生的檢視,但書中的不少章節,如今讀來,令讀者有着對歷史某一特定時空的凝視,由此而想到更多。這都集中在《絲韋卷》的第三輯「文藝風景」。

與曹聚仁葉靈鳳的關係

這輯由二百五十一頁到三百五十一頁,裏頭二十八篇,談巴金,林風眠,曹聚仁,葉靈鳳,聶紺弩,蕭紅,蔡元培,魯迅,西西,小思等;寫得最多是葉靈鳳和曹聚仁,前者收納七篇,後者三篇,是談論所有文壇人物之中屬最多。曹聚仁是著名記者,曾先後供職中央社以及新加坡《南洋商報》;一九五八年中共炮轟金門,曹聚仁事前得到這一消息,把新聞發給《南洋商報》,消息見報後幾個鐘頭,解放軍的炮彈水銀瀉地落在金門。《絲韋卷》由〈曹聚仁在香港的日子〉寫起,從一九四二年在桂林第一次看見「一身舊軍裝」的曹聚仁,之後因曹曾在蔣經國手下做事,「不敢恭維是理解當然的事」。這段與曹聚仁的因緣在羅孚筆下娓娓道來,到了後來,羅孚從當初的鄙視轉變成形容曹是「國門外的自由主義者」、「實在不能稱他為反動文人了」的正面。這一變化,與其說是曹聚仁的人生歷程,毋寧說是羅孚如何看待曹聚仁、並從中折射一己變化也許更貼切。

從初時對曹聚仁的「不敢恭維」,到後來文字之中寄予體諒,人們讀到的是中國讀書人之難當,尤其是要做一個對國家民族有抱負的知識分子更難。在這些章節,人們讀到羅孚對曹聚仁的同理心,特別是在一些「不夠政治敏感」問題的反應及做法。當時有一種說法:曹聚仁要去台灣,說服老上司蔣經國走和平統一的路。以今天的政治尺度來說,曹聚仁根本就是兩岸和平統一的先行者,但那年代的國事不由得一介書生單方面想像,羅孚是這樣寫的:「原來周恩來當年曾對夏衍說過,曹聚仁『終究還是一個書生』,『把政治問題看得太簡單』,『他想到台灣去說服蔣經國易幟,這不是自視過高了嗎?』」

曹聚仁一九七三年在澳門去世,那時中國大陸仍在「階級鬥爭是綱」的文革狂潮,「我們一定要解放台灣」是廣貼在九百六十萬平方公里大街小巷的標語,與「打倒美帝國主義」及「毛澤東思想萬歲」並列。就在這種充滿鬥爭氛圍裏,傳出曹聚仁要去台灣說服蔣經國和平統一,恐怕只有充滿理想主義樂觀情緒的人才能想得出。儘管這種僅局限於想法的和平念頭,仍受到中共溫和派的周恩來批評,知識分子連渴望國家和平統一的念頭也遭當頭一盆冷水澆下,政治確實是如此不近人情,而且不近人情得令人討厭,放在今天的中國大陸及香港,有同感的應該不在少數。羅孚寫〈曹聚仁在香港的日子〉是一九八六年,這是他軟禁北京的第三年,那時他寫下這篇懷念故友的長文,今天看來不僅是望向長空憶舊人,更是在開始大談「和平統一台灣」的八十年代對往日政策的無言以對。

令人想到對台政策變化

羅孚對一度被中共目為「自視過高」曹聚仁的念故情懷,在作家葉靈鳳身上更為明顯。葉靈鳳在中共的文學史觀曾經是有一定爭論的作家,這是因為一九五七年出版的《魯迅.三閑集》的〈文壇的掌故〉有這麼一段注文:「葉靈鳳,當時雖投機加入創造社,不久即轉向國民黨方面去,抗日時期成為漢奸文人。」羅孚在《絲韋卷》用了相當長的篇幅談到葉靈鳳,他引用一九八一年新版的《魯迅.三閑集》刪去原注文的「投機」、「轉向」、「漢奸」等,改為「葉靈鳳,江蘇南京人,作家、畫家。曾參加創造社」為葉證明清白。在中共的文學史觀,對所謂「投向國民黨」,於對立氣氛肅殺的年代是極大禁忌,其後中共對葉靈鳳取態出現根本變化,消除昔日的敵視,羅孚仍用了極多篇幅消除敵意看法的殘餘影響,其中說到一九四九年前在上海擔任中共地下工作的潘漢年與葉靈鳳的長期友誼,說明葉靈鳳絕非中共以前的史觀所言。羅孚更在〈鳳兮,鳳兮〉說到葉靈鳳把珍藏嘉慶本《新安縣志》海外孤本送給廣東中山大學,拒絕賣給外國,證以葉靈鳳「書要送給國家」願望。

毫無疑問,羅孚與曹聚仁和葉靈鳳有相當私交,他在關於曹與葉的文章當中,透露出來的惺惺相惜極為明顯。《絲韋卷》關於曹聚仁及葉靈鳳的主要章節,都是羅孚身在北京時所寫,應該說,當時「戴罪之身」的羅孚不可能仍然參與統戰工作,人們閱讀這些文章時可以放下對統戰的戒心,純粹以讀者身分探究羅孚與曹葉兩人的交往。通過這些內容,或可閱讀出羅曹葉在各自歷程有着的共同特質,即對廣義上的中國或狹義上的中共深情一片──曹聚仁追求的是和平統一的中國,葉靈鳳把《新安縣志》送給中山大學可見一斑,羅孚則是為了中共政權統戰港台的知識分子。然而,這三位都在人生的不同時間遭到中共批判甚至軟禁,羅孚在《絲韋卷》給予曹聚仁及葉靈鳳足夠的篇幅,從歷史觀照而言,那是極有深意的安排。

中國知識分子的崎嶇路

羅孚筆耕不輟,曹聚仁著作等身,葉靈鳳寫譯全材,三人都在中國近代文學各自佔一席位。然而在中國近代的政治當中,這三位或多或少都走過崎嶇之路,或曰,這便是人生,可是當人們回望這一條迤邐長路之時,可能得出另一種歸納,若然剔除「中國」及其關連因素的影響,這條道路或會截然不同,可能好走一些。但是於當年的年輕知識分子而言,五四運動,日軍侵華,他們都投入家國之戰,其後的內戰把民族硬生生一分為二,於是,統戰高手也好,追求和談也好,終究是在畸形的政治氛圍下的扭曲政治行為,受苦的是人民,累極的是書生。

面對歷史,羅孚在《絲韋卷》顯露出來的是坦然,儘管後來他沒有就「間諜案」透露更多內容。然而他在「代前言」中有一段講到他編這卷書的想法,他說雖然編進的大多是近年的作品,六七十年代火紅日子的也匯編了一些,「這裏不牽涉到避忌某些年代的東西。我寫過的假話、錯話,自己並不要避諱它們,錯了就是錯了,避也無用」。

講真話是八十年代大陸的反思大潮,巴金文革後的《真話錄》影響了經濟改革下的中國人民。去世二十五年的前中共總書記胡耀邦,得人心的是各種層次的真話:撥亂反正摘「右派」帽子即是行動上的真話,承認中共犯下錯誤則是心靈上的真話,回首前塵,那是大亂過後大部分老百姓曾經感到中國還有希望的日子。

(明報二O一四年五月四日,轉貼自港文集二O一四年五月四日)

羅孚先生

沈西城

羅孚先生走了,病纏經年,軀體遭殘,這是最終的解脫。跟羅孚的緣份僅有兩趟,一是十多年前,克亮自澳洲歸,約聚灣仔「翠湖」酒家,四人飯局,克亮、莫一點、羅孚和我。可羅孚有事,派了兒媳周蜜蜜來,原因是美國朋友臨時來訪,不能赴約,於是緣慳一面。第二趟,是一O年吧!方寬烈詩人邀我到北角城市花園的酒家午茗,羅孚赫然在座,八十九高齡,腿欠健,耳不靈,一臉清癯。詩人作介,羅孚淺淺笑:「沈先生!我看過你的文章,不錯!」客套客套,那時我還不曾投稿「蘋果樹下」,羅孚看的,當是昔日我的渣滓蕪文。那天談了些什麼?記憶斷片,大概是環繞梁羽生先生的作品與事蹟。方詩人愛讀梁羽生的詩詞,滔滔不絕,訴說心得。羅孚光聽,我更插不了口。一頓茶喝了一個多小時,羅孚由菲傭扶着走了,臨行與我握手「有空再聚!」那也是客套話,香港人說「拜拜」的另一種表達方式,嗣後再沒見,只在「蘋果樹下」看到他的文章。

羅孚的文章,看得不多,早年在《新晚報》讀「島居雜文」,印象並不深。我對羅孚有興趣,主要出自兩樁事。一是人人都說着的「沒羅孚就沒金梁(金庸、梁羽生)」,五十多年來,此話鬧得沸沸騰騰,人人爭傳。對這事,我一直存疑,記得有人說過提議找金梁寫新派武俠小說的,並非羅孚,實是另有其人。也有人直說是金堯如先生!說話傳到我耳中,豁然醒悟,要探究竟,何不問金先生的女兒金虹女士!打電話給金虹,爽朗直率的聲音飄進耳鼓──「我爸爸跟羅孚是好朋友好同事,我爸爸負責管理香港的左派報紙(大公、文匯、新晚),羅孚是《新晚報》的老總,他們定期開會。一九五四年一月,港澳出現了一場比武,太極掌門吳公儀迎戰白鶴派第二代掌門陳克夫,在澳門『新花園』泳池搭擂台比武,雙方打成平手,引起了萬人爭議,氣勢甚盛,在會議上,我爸爸靈機一觸說:『吳陳比武吸引了不少人注意,我看正好是武俠小說抬頭的契機,羅孚!你的編輯部裏有幾枝健筆,不妨請他們寫!』羅孚應命而去,找着了梁羽生。同年一月二十日《龍虎鬥京華》連載於《新晚報》,開創了新派武俠小說,翌年又有了金庸的《書劍恩仇錄》。」因此,羅孚只能說是一個執行者,實非發起人。

二是「間諜」事件,八二年羅孚奉召回京,遭軟禁至九三年方回香港。羅孚一直「浮雲時事改,孤月此心明」,噤若寒蟬。於是謠諑紛起,不少人說羅孚確有把會議記錄洩漏給「美新處」。金虹為羅孚辯誣「先父及其子都多次追問過他,先父也問過廖公及安全部門的負責人,對朋友他是有情有義。羅一字不洩,看樣子是有默契。所以做統戰,互相交換一下非機密信息,相信這是有的,而且是允許的。如果說收錢作間諜,絕無此事。吳秀聖(羅太)當年把他家的資產和存摺都給先父看過,先父有把握才給他到處申訴。」金堯如先生那時是香港少數能直達中央的人,他的說話真實可信。

(蘋果日報二O一四年五月五日)

捧紅金庸梁羽生 前新晚報總編羅孚逝世

捧紅著名武俠小說作家金庸(查良鏞)的《大公報》前副總編輯、前《新晚報》總編輯羅孚逝世,享年93歲。羅孚兒子羅海沙接受《有線新聞》訪問時表示,父親曾中風及患有胃癌,上月中因肺炎入院,昨午才出院,晚上便過身,他指父親離世時很安詳。

報壇老前輩羅孚曾於80年代被北京指他進行間諜活動,遭「軟禁」11年,他是不少文人的伯樂,在《新晚報》期間捧紅著名武俠小說作家金庸、梁羽生。

2012年1月,其舊部及朋友為羅孚舉辦壽宴,大批文化界人士出席,包括查良鏞、陶傑、時事評論員劉銳紹及程翔等。

(蘋果日報二O一四年五月二日)

老共產黨員羅孚 82年被指當美國間諜轟動一時

香港著名報人兼作家羅孚逝世,他於中國解放前夕加入共產黨,生前交遊廣闊,活躍於文學界、新聞界。羅孚創辦《新晚報》、《海光文藝》等,為中共左派文陣中的一名幹將,任《新晚報》總編輯期間催生梁羽生、金庸為代表的新武俠文學於香港誕生,他當年同時主編《文匯報》〈文藝週刊〉,開放投稿,培養咗李怡、舒巷城等作家。

原名羅承勛的羅孚,抗戰時即投入桂林《大公報》做編輯,後輾轉至重慶《大公報》工作,1948年正式加入共產黨,此後被派往香港《大公報》工作,其後升做副總編輯,1950年《新晚報》創刊,他擔任總編輯。1982年5月,他接獲北京來電,叫他返內地出席學術交流會議,但到埗後竟被北京扣查,一年之後被控以「間諜」罪名,指他將國家機密情報賣予美國,遭判處10年徒刑,但旋即被假釋,可在北京自由活動,「軟禁」約11年,直到1993年初才得以返港。此案轟動海內外,被稱為改革開放後第一樁「中美間諜案」,在香港傳統左派陣營及新聞界、文壇引起極大的反響。

羅孚兒子羅海雷2011年出版《我的父親羅孚:一個報人、「間諜」和作家的故事》,講述父親生平。

(蘋果日報二O一四年五月二日)

讚人緣好值得尊敬 劉銳紹:羅孚籲新聞界勿單聽政權話

《大公報》前副總編、《新晚報》前總編羅孚逝世,曾任《文匯報》駐京記者的時事評論員劉銳紹表示,今早6時許羅老總的家人向他發短訊,告知羅老總「已在今天早上平安離開我們」。劉銳紹指早年曾與羅老總一起返深圳,探望《大公報》的老員工,當時其精神尚算不錯,身體情況算穩定,他讚揚羅老總人緣好,羅老總的家人稍後或會向外界發聲明,暫時未知葬禮安排。

劉銳紹表示,羅老總當年無理被指是特務遭「軟禁」,「共產黨屈佢,到今時今日無證據」,被「軟禁」時羅老總常到其於北京的辦事處看香港報紙,十分關心香港。

羅孚曾參與六七左派暴動,劉銳紹認為,羅老總其中一個貢獻是,於被「軟禁」回港後,93年3月15日在《當代》雜誌發表文章,向暴動中受影響的人士,包括死傷者公開道歉,是第一名左派人士就事件正式用文字公開道歉的人。

劉銳紹稱,羅老總曾表示新聞界不能單聽政權的說話,言論自由、新聞自由及獨立思考很重要,後期他在港發表很多文章,雖然仍有家國情懷,但不再從黨的立場出發,而是從老百姓角度出發,又以67暴動為例,指很多人當年盲目地被當時氣氛影響,故新聞界保持清醒對社會很重要,指出不要盲目附和上級及政權,「這些行為值得尊敬」,他指現時很多新聞界的人也受羅老總影響。

(蘋果日報二O一四年五月二日)

報壇傳奇人物 羅孚病逝

記者:陳沛冰 麥志榮

香港報壇傳奇人物,《新晚報》前總編輯羅孚,昨日凌晨於家中病逝,享年93歲。羅孚1948年加入共產黨,於香港六七暴動擔任文鬥領導,後來卻被中共控以間諜罪。軟禁10年後他深切反思,在港爭取真正民主自由。資深傳媒人程翔指,羅孚由當年盲目愛國愛黨到大膽認錯,較現時很多左派中人更有勇氣。

羅孚兒子羅海沙及羅海雷昨發表聲明,指父親去年4月再次中風,之後多次進出醫院,5月2日凌晨於家中病逝,終年93歲,離世時安詳,家人悲痛莫名。羅海沙昨說,父親曾患胃癌,4月17日因肺炎入院,前日下午出院,稍後會辦追思會。

羅孚已故兒子羅海星的太太周蜜蜜稱,家翁前日出院,但昨凌晨工人發現他停止呼吸,立即送院。他中風後說話有困難,未留下遺言。家人心情難過,要等所有子女返港後,才決定葬禮安排。羅老太情況安好。

羅孚一生崎嶇的愛國愛黨路,始於48年加入共產黨,大半生在左派報紙《大公報》及《新晚報》工作,曾宣傳大躍進、超英趕美。六七暴動期間,他出任報社鬥爭委員會執行小組組長,參與「反英抗暴」。

被控做美間諜遭軟禁10年

這忠心黨員料不到,82年被召上北京開會時被捕,翌年被控為美國做間謀,竊露國家機密,遭軟禁10年。

93年他回港後接受電子傳媒訪問時,反慶幸過去10年的遭遇,「如果我這10年,還是照樣在原來的工作上面,我又得在這講很多假話,比如說六四。要麼我就不做,六四以後,要麼我就自動掛冠而去,要麼我就得轉軚,轉軚就要講違背自己的假話」。他曾出席維園六四燭光集會。羅孚也有反思共產黨的真面目,「開始鄧小平利用民主牆,但後來他要封民主牆」,後來他有寫文章反對鄧小平的主張。

左派首人為六七暴動道歉

時事評論員劉銳紹表示,「羅老總」是首位就67年事件正式公開道歉的左派,他於93年3月在《當代月刊》發表文章,向事件中死傷者致歉。「佢覺今是而昨非,認為新聞界不能單聽政權嘅說話,要有言論自由,新聞自由」。其後他寫家國情懷的文章,不再從黨立場出發,而從老百姓立場出發。當年官方沒實質證據,只以羅送子女出國讀書為由,便指他是間諜。

劉銳紹指羅老總人緣好,去年曾與羅到深圳探望《大公報》的老職工,當時羅精神不錯,只是須坐輪椅。程翔表示對羅老總離世感傷心,「佢等到依家先離世,生命力好強」。兩人因同於左派報章工作而熟悉,羅有勇氣就六七暴動道歉,值得現時左派學習,「如果左派中有多啲人,好似佢有反思精神,就唔會再去搞盲目愛國主義,推動所謂共產黨係團結進步無私」。

另一時事評論員李怡稱羅孚為恩師,李18、19歲時向《文匯報》的《文藝周刊》投稿,獲當時恩師賞識刊登。恩師有他一套的文學標準,對他影響深遠。「佢好溫文,好有文人氣質,為人隨和,唔會睇唔起初生之犢,唔似一啲左派咁猙獰」。

李怡指六四事件發生時,羅孚在內地,93年返港後翻看六四資料及片段,私下曾說「對中國共產黨淪落到咁樣好失望」。

(蘋果日報二O一四年五月三日)

捧紅金庸 梁羽生 武俠小說

羅孚在火紅年代主編左派報章,卻為香港開墾了獨特的文化空間,獨具慧眼發掘了金庸與梁羽生兩大小說名家,兩人處女成名作都是在《新晚報》發表。羅孚亦身負替中共統戰文化界的任務,在本港文化圈一度發揮了極大影響力。

容納非左派文人寫專欄

次文化堂社長彭志銘稱,當年時勢造英雄,1954年白鶴拳弟子陳克夫與吳派太極拳掌門吳公儀擂台比武,轟動港澳,羅看準時機,先找梁羽生寫武俠小說《龍虎鬥京華》在《新晚報》連載,後又推出金庸《書劍恩仇錄》,梁金文鬥帶起熱潮。當時一般武俠小說偏重技擊,通篇是招式,羅孚卻獨具慧眼找來兩個文人寫武俠,增添情節及歷史趣味,開創新派武俠小說先河。

彭志銘又指出,羅孚身為中共黨員,身負統戰香港文化人的任務,所以他主編的《新晚報》副刊,容納非左派文人寫專欄,文藝氣息也較其他通俗報章濃,為不少作家提供了發表作品的空間。

作家陶傑父母在《大公報》工作,小時候經常在報館遇到羅孚,印象中他非常有人情味,對小朋友也笑口常開。當年報章副刊,日報以《明報》最好,晚報則首推《新晚報》。《新晚報》副刊內容豐富,包括日本推理大師松本清張的作品,是本港首次譯介,也有作家寫京戲這類藝術題材。他讀中學時經常寫千字小說,投稿給《新晚報》刊登,鋪下了他成為作家之路。

陶傑表示,羅孚文化修養高,成功結交及影響了大批文人及學者;另一方面《新晚報》也有宣傳馬克思主義,當年保釣分子及港大國粹派學生便深受影響。

(蘋果日報二O一四年五月三日)

紅色家庭 父子同被共黨囚禁

羅孚一家是個愛國家庭,長子羅海星更做過紅衞兵,可是父子命運相同,都曾成為共產黨的「階下囚」。羅海星在六四事件後參與「黃雀行動」,冒險營救民運人士,結果在內地被捕,被監禁兩年。

長子六四後參與黃雀行動

羅孚由大陸來港,對香港仔的海鮮印象深刻,於是將長子命名為羅海鮮,後因常被同學取笑,於是改名為羅海星。羅海星培僑中學畢業後便回廣州升學,適逢文革,加入共產黨及成為紅衞兵,到父親被指為間諜,在北京軟禁,他才醒覺。

1989年發生六四事件,更令當時從事中港貿易的羅海星命運改寫,他冒險參與「黃雀行動」,營救民運人士,於當年10月失手被捕,被控窩藏反革命罪犯,判刑5年。到91年英國首相馬卓安訪華,他獲准保外就醫,但回港後處處遭港共打壓,而兩年監禁影響了他的健康,04他證實患上血癌,2010年病逝。羅海星妻子是兒童文學作家周蜜蜜,她曾表示,羅海星從沒有後悔過參加黃雀行動。

羅孚幼子羅海雷近年積極呼籲當局為67年「反英抗暴」期間無辜被捕入獄的左派學校學生平反。他曾表示,當年就讀左派學校的二哥羅海曼及三哥羅海沙都曾參加示威及派傳單,幸好沒有被捕。羅海雷2011年出版了父親羅孚的口述傳記,目前正撰寫兄長羅海星的傳記,會重組黃雀行動真相。

(蘋果日報二O一四年五月三日)

伯樂離世 曾德成未表哀悼

香港報壇風雲人物羅孚曾培育及提拔過不少傳媒人,當中包括民政事務局局長曾德成。羅孚在《大公報》擔任副總編輯兼《新晚報》總編輯時,一手提拔「徒弟」曾德成,助他扶搖直上,最終坐上《大公報》總編輯的位置,現時更貴為問責高官。羅孚逝世後,香港記者協會等都出聲明表示哀悼,卻未見曾德成對這位伯樂的離世表示哀悼,特首辦也沒發聲明致哀。

羅孚與曾德成關係千絲萬縷,羅孚兒子羅海雷撰寫的《我的父親羅孚:一個報人、「間諜」和作家的故事》一書中曾披露,82年羅孚奉召到北京開會,結果被指做美國間諜洩漏機密文件,判監十年。書中指當時在《大公報》獲重點培育的第二梯隊曾德成及葉中敏,兩人對事件反應不一,其中一人勸羅海雷的哥哥羅海星與父親劃清界線、另一個則選擇相信羅孚,與羅家共進退。不過書中沒有明言誰要劃清界線,據了解提出要劃清界線就是曾德成。

幼子指中共抹煞道德底線

羅海雷更指中共的手段將中國傳統道德底線抹煞,「要站穩立場,你就必須為了黨的利益,可以不顧一切,六親不認。骨子裏就是為了自己生存,能爬上去,就要揭發,出賣自己的家人、同事、朋友」。

(蘋果日報二O一四年五月三日)

《新晚報》前總編輯 羅孚病逝

資深傳媒人,《新晚報》前總編輯,作家羅孚今早逝世,享年93歲。

時事評論員劉銳紹向《主場新聞》透露,今早收到羅孚家人的短訊,得知羅孚去世。家人正從北京到港。劉銳紹讚揚羅孚對新聞界及言論自由貢獻大,晚年患病,仍很關心香港新聞界發展,對他的逝世深感哀悼。

原名羅承勳的羅孚是中共黨員,先後於多份親中報刊、包括《大公報》、《新晚報》、《文匯報》旗下《文藝》週刊任職,活躍於港、澳、台文壇,對中共推展統戰有積極作用。他在1981年被召上北京開會,1982年被大陸當局以間諜罪被判軟禁10年,至1993年才獲釋,獲釋後一直留港。

羅孚的兒子羅海星,曾於1989年參與營救學運人士的「黃雀行動」,被大陸當局逮捕及判刑,入獄兩年後獲釋。羅孚幼子羅海雷,曾撰寫過《我的父親羅孚》。

劉銳紹:難忘羅為暴動致歉

羅孚在1993年4月曾接受無綫訪問,他表示被軟禁的10年最引以為幸的事,就是「迴避了一些問題」:

從《大公報》加入報業

1921年於廣西桂林出生的羅孚,在當地完成中學課程。羅孚早在抗日戰爭時期已經加入報業,當時在重慶《大公報》任職。羅孚在1948年轉到香港《大公報》工作,自此長期於香港工作。羅孚稍後在《大公報》旗下《新晚報》任職編輯,後來獲晉升至總編輯。

羅孚同時是作家,以筆名絲韋、辛文芷、吳令湄、文絲、柳蘇等發表文章。作品包括《南斗文星高—香港作家剪影》、《燕山詩話》、《西窗小品》等,亦是《聶紺弩詩全編》、《香港的人和事》等作品之編者。

發掘金庸、梁羽生

羅孚同時是發掘兩名武俠小說作家,金庸(原名查良鏞)和梁羽生(原名陳文統)的關鍵人物。1954年,太極派掌門人吳公儀及白鶴派掌門人陳剋夫,兩人在報紙筆戰,難分勝負。1月17日,兩人簽下生死狀「各安天命」,相約到澳門比武。當日《新晚報》新聞大字標題「兩拳師四點鐘交鋒香港客五千人觀戰」。

羅孚兩名同事,查良鏞同陳文統都對武俠小說及圍棋有濃厚興趣。羅孚見吳公儀及陳剋夫大戰哄動,勸陳文統寫武俠小説。比武第二日,《新晚報》就預告刊登武俠小説,吸引同好。第三日,陳文統《龍虎鬥京華》開始連載。後來羅孚又請查良鏞參戰,於是推出《書劍恩仇錄》。

(主場新聞二O一四年五月二日)

馮偉才

今天傳來一個早有心理準備的噩耗--我最尊敬的長者羅孚先生逝世了。剛巧早前為明報月刊五月號羅孚專輯寫了一篇文字,如今竟變成悼念文了。

前幾年和《新晚報》舊同事探望羅老總後,在xanga上寫了一段文字:

看見坐在面前垂垂老矣的羅老總,我的腦海閃過了許多回憶──我在《新晚報》編幾個版的「叱吒風雲」的日子;當年隻身闖北京,希望打聽他下落那種焦急心情;多次冒著寒風到他被軟禁的北京住處探望他,暢談香港文化界八掛新聞的歡快情景。

過年前後探望過羅先生,已是上文的四年之後。回程途中,也是想起那些年在《新晚報》和在北京跟他相處的日子。我是1979年進入《新晚報》的,不久就由記者同時兼任副刊〈星海〉版編輯,之後則全職編〈風華〉和〈星海〉(變成一周兩次),再加我提議開設的〈書話〉版,一個人總共編四個版(後來找來顏純鈎兼職幫忙)。當時就有不少傳言談到羅孚先生對我的重用;甚至有人懷疑我是共產黨員。我行事一向比較個人主義,對那些傳言當然視作無稽之談,但羅先生因為重用我而受到報館的批評,甚至怨懟,我當時郤是後知後覺。

認識羅先生,其實很偶然。1979年我在一山書屋當經理,常常看到他來買書,有時候閒談幾句,經旁人介紹,才知道他就是《新晚報》的總編輯。也許一山離《新晚報》比較近,所以他也是其中一個常客。當時的一山書屋是陳冠中等幾個朋友合作搞的,它同時也是《號外》雜誌的編輯部。今天回顧,以羅先生的身份,也許當時他也想了解一下這群當時被視為「新文化人」的年輕人是甚麼樣子的。(我當時在《號外》發表了《再見林以亮》,為朱光潛平反。)

在一山的朋友中,有在中大藝術系畢業的尊子,他當時的女朋友、同班同學陳耀紅也常來一山。陳耀紅那時是《新晚報》〈星海〉副刊和〈良夜〉周刊的編輯(後來去了《信報》,前幾年辭職時是助理總編輯),因為要去法國讀書,想找人接替她的工作,然後把我介紹到《新晚報》。所以,後來有傳說是羅先生找我去《新晚報》,是不符事實的。

當年《新晚報》的同事中,有幾個是「破格」招進去的──我是其中一個,和另一位也是「破格」進去的女同事被戲稱作「金童玉女」。我們這些非左派系統進來的年輕人,整天圍在羅先生附近轉。羅先生在我們眼中,是個大孩子──他總是笑嘻嘻的,常常用他那半鹹半淡的廣州話來跟我們開玩笑。而我們這群年輕人除了被某些老臣子「另眼相看」外,和報館其他記者編輯相處還是不錯的,有些更像生活在大家庭的兄弟姊妹一樣。這種大家庭的氣氛,我相信是由於羅先生的魅力,以及他對同事都一視同仁、毫無架子所致。後來他出事被軟禁於北京,以及從北京回港定居,當年《新晚報》的這群同事一樣的信任他、關心他和愛護他,正是由於他這種和藹可親的人緣種下的善果。

我在《新晚報》受到羅先生的重用,外面的文化界朋友也感覺得到。因為不少從內地來香港或經過香港往外國去的著名作家或畫家,都會受到羅先生的宴請,而我進入《新晚報》後,許多時都代他約香港文化界的朋友,因此不少他宴請的飯局,我也成了半個東道主。在這些飯局中,他總是笑嘻嘻的開始,然後在中途大家談得興高采烈時,他卻「閉目養神」,到臨散席了,或說了些甚麼與他有關的話題,他又睜開眼睛,若無其事的參與進來。他的這種常態,飯局的常客都知道,也十分尊重他這個習慣,並且盡量不去騷擾他。

我的受重用,也引起了一些老臣子的不滿。後來聽說,羅先生為了我所編的副刊,在一些開會場合中受到或明或暗的批評──也加重了他被補後的罪狀。艾青在《星海》的訪問中批評反右,令有些頑固左派大為緊張(1981年中共仍把反右定調為被嚴重地擴大化了);「香港文學三十年」座談會因為羅先生人在北京,,要我單挑上陣(我曾向羅先生建議改期,他堅持說不用改;我曾要求報館派主要領導出來不果),不少左派文人拍惹禍上身而避席,變成出席的以自由派文人或右派文人佔多數。當時《大公報》上層似乎都以一副等著看好戲的心情來看我把事情搞砸──當然最後的罪名自會算到羅先生的頭上。

那時候我仍是覺得無限風光在眼前。在羅先生被召去北京開會、然後被失踪期間,我竟然在《風華》搞了一連十期的「西方馬克思主義」特輯。後來回想,我的作為,對他當時的處境,也許是雪上加霜。

羅先生被失踪後,有不少不能證實的傳言,後來給報館以確定的口氣傳達。那次傳達我沒有出現,因為我已在一種有形的壓迫感中辭職了。辭職後我一個人去北京,試圖從羅先生的朋友身上打探事情真相。北京的朋友大多三碱其口。有些貌似知道真相的,則以一言難盡的嘆息反應,但他的一些摯友則堅信中間必定內有文章。

和羅先生失去聯絡一段時間後,終於在北京重遇。那時候他用史臨安的名字被軟禁在北京。80年代中期至90年代初,我因工作關係,經常來往北京和香港,見面的機會更多了,於是擔當起信差的角色,把《香港文學》、《明報月刊》和《信報月刊》等文化刊物,以及其他一些他想看的書,都親自或由他家人帶到北京給他。自然,見面時也和他談起香港文化界的各種新聞和逸事。他十分關心一些香港老朋友的近況,例如胡菊人、戴天、古兆申(古蒼梧)等,我也將香港文化界的趣聞逸事轉述給他聽。他雖然人在北京,但我感到他仍然十分懷念與香港文化界朋友共敍暢飲的時刻。他也十分關心政治,不時問到香港一些左右派的情況。他的這種「八掛」心態,即使近年因病坐在輪椅上和我們閒聊時也表露無遺。我們大伙兒在閒談,很多時他都不插咀,只是在靜靜地聽,但當我談到某些人名時,他的興致就來了。有時候,為了故意逗他講話,我會特別提起某人某事,以挑起他的「八掛」心態。

羅先生回香港後,因為朋友多,應酬十分忙碌。後來他一度移居三藩市,我又因個人的問題,有好幾近年沒有跟他接觸,但心裡也常記掛著他。他回香港後,我們又常見面了,這幾年看著他漸漸老去,到近日只能用眼神交流,心裡有說不出的難過。現在就用xanga上寫過的一段話作結:

在我1979年末進入《新晚報》後,他的出現和以後被誣為美國間諜而困居北京十年,可說改變了我以後的生命軌跡。人生是那樣的奇妙,從我們在一山書店相遇開始,他就注定影響了我的後半生。

(《明報月刊》二O一四年五月號附冊《明月》,轉貼自Wai Choi Fung臉書二O一四年五月二日)

文章滿紙書生累

安裕

羅孚先生逝世,傳媒報道集中三點:一是他曾因「間諜罪」軟禁北京十年,其二他是新派武俠小說的推手,其三是他是中共在港的統戰強將。這是一般的認知與分際,並無錯誤;然而羅孚在這三間之外還有多重身分,他是報人,也是作家。

三聯書店多年前出版香港文叢,其中包括《絲韋卷》。絲韋是羅孚筆名,《新晚報》年代,絲韋在副刊有一專欄〈島居雜文〉,很受注目,講的是天下之事以外還有文史哲。《絲韋卷》的「代前言」,是羅孚以絲韋之名所寫,題為〈感慨萬千〉。

「面對這一卷東西,真是感慨萬千。寫這篇「代前言」時,時為一九八八年,羅孚仍在北京未能歸港。

感慨之一,是有些寫在四十多年前的東西,自己還看得下去,可見寫來寫去,文字和識見都沒有多大長進。

感慨之二,也是最主要的感慨,是四十多年來,寫了不少假話、錯話,鐵案如山,無地自容。最要命的是,當寫下這些假話、錯話時,自己卻是很為嚴肅的,認為那是真話和正言,真實無疑,正確無誤,很有些『替天行道』的味道。現在大夢醒來,才明白並不是那麼一回事,於是感到很大的失落:真實和正確到了哪裏去了?因此也就有了很大的空虛。」

今天重讀《絲韋卷》,在紙頁與字裏行間閱讀出的况味與初讀之時全然不同。翻開扉頁,已是一九九二年的書,那時距離九七回歸還有五年,樓巿狂潮還未捲起;至於今天中共幾乎全面插手香港,在天天大講「一國兩制,港人治港」的那時更是無法想像。二十二年間的變化,再讀羅孚兼任編者的《絲韋卷》,有着另一種理解和感受。當嘗試以讀者身分從《絲韋卷》片言隻語尋找十年京城生活之間或以後的羅孚,「代前言」固然是羅孚對自己前半生的檢視,但書中的不少章節,如今讀來,令讀者有着對歷史某一特定時空的凝視,由此而想到更多。這都集中在《絲韋卷》的第三輯「文藝風景」。

與曹聚仁葉靈鳳的關係

這輯由二百五十一頁到三百五十一頁,裏頭二十八篇,談巴金,林風眠,曹聚仁,葉靈鳳,聶紺弩,蕭紅,蔡元培,魯迅,西西,小思等;寫得最多是葉靈鳳和曹聚仁,前者收納七篇,後者三篇,是談論所有文壇人物之中屬最多。曹聚仁是著名記者,曾先後供職中央社以及新加坡《南洋商報》;一九五八年中共炮轟金門,曹聚仁事前得到這一消息,把新聞發給《南洋商報》,消息見報後幾個鐘頭,解放軍的炮彈水銀瀉地落在金門。《絲韋卷》由〈曹聚仁在香港的日子〉寫起,從一九四二年在桂林第一次看見「一身舊軍裝」的曹聚仁,之後因曹曾在蔣經國手下做事,「不敢恭維是理解當然的事」。這段與曹聚仁的因緣在羅孚筆下娓娓道來,到了後來,羅孚從當初的鄙視轉變成形容曹是「國門外的自由主義者」、「實在不能稱他為反動文人了」的正面。這一變化,與其說是曹聚仁的人生歷程,毋寧說是羅孚如何看待曹聚仁、並從中折射一己變化也許更貼切。

從初時對曹聚仁的「不敢恭維」,到後來文字之中寄予體諒,人們讀到的是中國讀書人之難當,尤其是要做一個對國家民族有抱負的知識分子更難。在這些章節,人們讀到羅孚對曹聚仁的同理心,特別是在一些「不夠政治敏感」問題的反應及做法。當時有一種說法:曹聚仁要去台灣,說服老上司蔣經國走和平統一的路。以今天的政治尺度來說,曹聚仁根本就是兩岸和平統一的先行者,但那年代的國事不由得一介書生單方面想像,羅孚是這樣寫的:「原來周恩來當年曾對夏衍說過,曹聚仁『終究還是一個書生』,『把政治問題看得太簡單』,『他想到台灣去說服蔣經國易幟,這不是自視過高了嗎?』」

曹聚仁一九七三年在澳門去世,那時中國大陸仍在「階級鬥爭是綱」的文革狂潮,「我們一定要解放台灣」是廣貼在九百六十萬平方公里大街小巷的標語,與「打倒美帝國主義」及「毛澤東思想萬歲」並列。就在這種充滿鬥爭氛圍裏,傳出曹聚仁要去台灣說服蔣經國和平統一,恐怕只有充滿理想主義樂觀情緒的人才能想得出。儘管這種僅局限於想法的和平念頭,仍受到中共溫和派的周恩來批評,知識分子連渴望國家和平統一的念頭也遭當頭一盆冷水澆下,政治確實是如此不近人情,而且不近人情得令人討厭,放在今天的中國大陸及香港,有同感的應該不在少數。羅孚寫〈曹聚仁在香港的日子〉是一九八六年,這是他軟禁北京的第三年,那時他寫下這篇懷念故友的長文,今天看來不僅是望向長空憶舊人,更是在開始大談「和平統一台灣」的八十年代對往日政策的無言以對。

令人想到對台政策變化

羅孚對一度被中共目為「自視過高」曹聚仁的念故情懷,在作家葉靈鳳身上更為明顯。葉靈鳳在中共的文學史觀曾經是有一定爭論的作家,這是因為一九五七年出版的《魯迅.三閑集》的〈文壇的掌故〉有這麼一段注文:「葉靈鳳,當時雖投機加入創造社,不久即轉向國民黨方面去,抗日時期成為漢奸文人。」羅孚在《絲韋卷》用了相當長的篇幅談到葉靈鳳,他引用一九八一年新版的《魯迅.三閑集》刪去原注文的「投機」、「轉向」、「漢奸」等,改為「葉靈鳳,江蘇南京人,作家、畫家。曾參加創造社」為葉證明清白。在中共的文學史觀,對所謂「投向國民黨」,於對立氣氛肅殺的年代是極大禁忌,其後中共對葉靈鳳取態出現根本變化,消除昔日的敵視,羅孚仍用了極多篇幅消除敵意看法的殘餘影響,其中說到一九四九年前在上海擔任中共地下工作的潘漢年與葉靈鳳的長期友誼,說明葉靈鳳絕非中共以前的史觀所言。羅孚更在〈鳳兮,鳳兮〉說到葉靈鳳把珍藏嘉慶本《新安縣志》海外孤本送給廣東中山大學,拒絕賣給外國,證以葉靈鳳「書要送給國家」願望。

毫無疑問,羅孚與曹聚仁和葉靈鳳有相當私交,他在關於曹與葉的文章當中,透露出來的惺惺相惜極為明顯。《絲韋卷》關於曹聚仁及葉靈鳳的主要章節,都是羅孚身在北京時所寫,應該說,當時「戴罪之身」的羅孚不可能仍然參與統戰工作,人們閱讀這些文章時可以放下對統戰的戒心,純粹以讀者身分探究羅孚與曹葉兩人的交往。通過這些內容,或可閱讀出羅曹葉在各自歷程有着的共同特質,即對廣義上的中國或狹義上的中共深情一片──曹聚仁追求的是和平統一的中國,葉靈鳳把《新安縣志》送給中山大學可見一斑,羅孚則是為了中共政權統戰港台的知識分子。然而,這三位都在人生的不同時間遭到中共批判甚至軟禁,羅孚在《絲韋卷》給予曹聚仁及葉靈鳳足夠的篇幅,從歷史觀照而言,那是極有深意的安排。

中國知識分子的崎嶇路

羅孚筆耕不輟,曹聚仁著作等身,葉靈鳳寫譯全材,三人都在中國近代文學各自佔一席位。然而在中國近代的政治當中,這三位或多或少都走過崎嶇之路,或曰,這便是人生,可是當人們回望這一條迤邐長路之時,可能得出另一種歸納,若然剔除「中國」及其關連因素的影響,這條道路或會截然不同,可能好走一些。但是於當年的年輕知識分子而言,五四運動,日軍侵華,他們都投入家國之戰,其後的內戰把民族硬生生一分為二,於是,統戰高手也好,追求和談也好,終究是在畸形的政治氛圍下的扭曲政治行為,受苦的是人民,累極的是書生。

面對歷史,羅孚在《絲韋卷》顯露出來的是坦然,儘管後來他沒有就「間諜案」透露更多內容。然而他在「代前言」中有一段講到他編這卷書的想法,他說雖然編進的大多是近年的作品,六七十年代火紅日子的也匯編了一些,「這裏不牽涉到避忌某些年代的東西。我寫過的假話、錯話,自己並不要避諱它們,錯了就是錯了,避也無用」。

講真話是八十年代大陸的反思大潮,巴金文革後的《真話錄》影響了經濟改革下的中國人民。去世二十五年的前中共總書記胡耀邦,得人心的是各種層次的真話:撥亂反正摘「右派」帽子即是行動上的真話,承認中共犯下錯誤則是心靈上的真話,回首前塵,那是大亂過後大部分老百姓曾經感到中國還有希望的日子。

(明報二O一四年五月四日,轉貼自港文集二O一四年五月四日)

羅孚先生

沈西城

羅孚先生走了,病纏經年,軀體遭殘,這是最終的解脫。跟羅孚的緣份僅有兩趟,一是十多年前,克亮自澳洲歸,約聚灣仔「翠湖」酒家,四人飯局,克亮、莫一點、羅孚和我。可羅孚有事,派了兒媳周蜜蜜來,原因是美國朋友臨時來訪,不能赴約,於是緣慳一面。第二趟,是一O年吧!方寬烈詩人邀我到北角城市花園的酒家午茗,羅孚赫然在座,八十九高齡,腿欠健,耳不靈,一臉清癯。詩人作介,羅孚淺淺笑:「沈先生!我看過你的文章,不錯!」客套客套,那時我還不曾投稿「蘋果樹下」,羅孚看的,當是昔日我的渣滓蕪文。那天談了些什麼?記憶斷片,大概是環繞梁羽生先生的作品與事蹟。方詩人愛讀梁羽生的詩詞,滔滔不絕,訴說心得。羅孚光聽,我更插不了口。一頓茶喝了一個多小時,羅孚由菲傭扶着走了,臨行與我握手「有空再聚!」那也是客套話,香港人說「拜拜」的另一種表達方式,嗣後再沒見,只在「蘋果樹下」看到他的文章。

羅孚的文章,看得不多,早年在《新晚報》讀「島居雜文」,印象並不深。我對羅孚有興趣,主要出自兩樁事。一是人人都說着的「沒羅孚就沒金梁(金庸、梁羽生)」,五十多年來,此話鬧得沸沸騰騰,人人爭傳。對這事,我一直存疑,記得有人說過提議找金梁寫新派武俠小說的,並非羅孚,實是另有其人。也有人直說是金堯如先生!說話傳到我耳中,豁然醒悟,要探究竟,何不問金先生的女兒金虹女士!打電話給金虹,爽朗直率的聲音飄進耳鼓──「我爸爸跟羅孚是好朋友好同事,我爸爸負責管理香港的左派報紙(大公、文匯、新晚),羅孚是《新晚報》的老總,他們定期開會。一九五四年一月,港澳出現了一場比武,太極掌門吳公儀迎戰白鶴派第二代掌門陳克夫,在澳門『新花園』泳池搭擂台比武,雙方打成平手,引起了萬人爭議,氣勢甚盛,在會議上,我爸爸靈機一觸說:『吳陳比武吸引了不少人注意,我看正好是武俠小說抬頭的契機,羅孚!你的編輯部裏有幾枝健筆,不妨請他們寫!』羅孚應命而去,找着了梁羽生。同年一月二十日《龍虎鬥京華》連載於《新晚報》,開創了新派武俠小說,翌年又有了金庸的《書劍恩仇錄》。」因此,羅孚只能說是一個執行者,實非發起人。

二是「間諜」事件,八二年羅孚奉召回京,遭軟禁至九三年方回香港。羅孚一直「浮雲時事改,孤月此心明」,噤若寒蟬。於是謠諑紛起,不少人說羅孚確有把會議記錄洩漏給「美新處」。金虹為羅孚辯誣「先父及其子都多次追問過他,先父也問過廖公及安全部門的負責人,對朋友他是有情有義。羅一字不洩,看樣子是有默契。所以做統戰,互相交換一下非機密信息,相信這是有的,而且是允許的。如果說收錢作間諜,絕無此事。吳秀聖(羅太)當年把他家的資產和存摺都給先父看過,先父有把握才給他到處申訴。」金堯如先生那時是香港少數能直達中央的人,他的說話真實可信。

(蘋果日報二O一四年五月五日)

捧紅金庸梁羽生 前新晚報總編羅孚逝世

(資料圖片)

羅孚(坐輪椅者)2012年在太座陪同下出席壽宴。

捧紅著名武俠小說作家金庸(查良鏞)的《大公報》前副總編輯、前《新晚報》總編輯羅孚逝世,享年93歲。羅孚兒子羅海沙接受《有線新聞》訪問時表示,父親曾中風及患有胃癌,上月中因肺炎入院,昨午才出院,晚上便過身,他指父親離世時很安詳。

報壇老前輩羅孚曾於80年代被北京指他進行間諜活動,遭「軟禁」11年,他是不少文人的伯樂,在《新晚報》期間捧紅著名武俠小說作家金庸、梁羽生。

2012年1月,其舊部及朋友為羅孚舉辦壽宴,大批文化界人士出席,包括查良鏞、陶傑、時事評論員劉銳紹及程翔等。

(蘋果日報二O一四年五月二日)

老共產黨員羅孚 82年被指當美國間諜轟動一時

(資料圖片)

香港著名報人兼作家羅孚逝世,他於中國解放前夕加入共產黨,生前交遊廣闊,活躍於文學界、新聞界。羅孚創辦《新晚報》、《海光文藝》等,為中共左派文陣中的一名幹將,任《新晚報》總編輯期間催生梁羽生、金庸為代表的新武俠文學於香港誕生,他當年同時主編《文匯報》〈文藝週刊〉,開放投稿,培養咗李怡、舒巷城等作家。

原名羅承勛的羅孚,抗戰時即投入桂林《大公報》做編輯,後輾轉至重慶《大公報》工作,1948年正式加入共產黨,此後被派往香港《大公報》工作,其後升做副總編輯,1950年《新晚報》創刊,他擔任總編輯。1982年5月,他接獲北京來電,叫他返內地出席學術交流會議,但到埗後竟被北京扣查,一年之後被控以「間諜」罪名,指他將國家機密情報賣予美國,遭判處10年徒刑,但旋即被假釋,可在北京自由活動,「軟禁」約11年,直到1993年初才得以返港。此案轟動海內外,被稱為改革開放後第一樁「中美間諜案」,在香港傳統左派陣營及新聞界、文壇引起極大的反響。

羅孚兒子羅海雷2011年出版《我的父親羅孚:一個報人、「間諜」和作家的故事》,講述父親生平。

(蘋果日報二O一四年五月二日)

讚人緣好值得尊敬 劉銳紹:羅孚籲新聞界勿單聽政權話

(資料圖片)

《大公報》前副總編、《新晚報》前總編羅孚逝世,曾任《文匯報》駐京記者的時事評論員劉銳紹表示,今早6時許羅老總的家人向他發短訊,告知羅老總「已在今天早上平安離開我們」。劉銳紹指早年曾與羅老總一起返深圳,探望《大公報》的老員工,當時其精神尚算不錯,身體情況算穩定,他讚揚羅老總人緣好,羅老總的家人稍後或會向外界發聲明,暫時未知葬禮安排。

劉銳紹表示,羅老總當年無理被指是特務遭「軟禁」,「共產黨屈佢,到今時今日無證據」,被「軟禁」時羅老總常到其於北京的辦事處看香港報紙,十分關心香港。

羅孚曾參與六七左派暴動,劉銳紹認為,羅老總其中一個貢獻是,於被「軟禁」回港後,93年3月15日在《當代》雜誌發表文章,向暴動中受影響的人士,包括死傷者公開道歉,是第一名左派人士就事件正式用文字公開道歉的人。

劉銳紹稱,羅老總曾表示新聞界不能單聽政權的說話,言論自由、新聞自由及獨立思考很重要,後期他在港發表很多文章,雖然仍有家國情懷,但不再從黨的立場出發,而是從老百姓角度出發,又以67暴動為例,指很多人當年盲目地被當時氣氛影響,故新聞界保持清醒對社會很重要,指出不要盲目附和上級及政權,「這些行為值得尊敬」,他指現時很多新聞界的人也受羅老總影響。

(蘋果日報二O一四年五月二日)

報壇傳奇人物 羅孚病逝

記者:陳沛冰 麥志榮

1921-2014

香港報壇傳奇人物,《新晚報》前總編輯羅孚,昨日凌晨於家中病逝,享年93歲。羅孚1948年加入共產黨,於香港六七暴動擔任文鬥領導,後來卻被中共控以間諜罪。軟禁10年後他深切反思,在港爭取真正民主自由。資深傳媒人程翔指,羅孚由當年盲目愛國愛黨到大膽認錯,較現時很多左派中人更有勇氣。

羅孚兒子羅海沙及羅海雷昨發表聲明,指父親去年4月再次中風,之後多次進出醫院,5月2日凌晨於家中病逝,終年93歲,離世時安詳,家人悲痛莫名。羅海沙昨說,父親曾患胃癌,4月17日因肺炎入院,前日下午出院,稍後會辦追思會。

羅孚已故兒子羅海星的太太周蜜蜜稱,家翁前日出院,但昨凌晨工人發現他停止呼吸,立即送院。他中風後說話有困難,未留下遺言。家人心情難過,要等所有子女返港後,才決定葬禮安排。羅老太情況安好。

羅孚一生崎嶇的愛國愛黨路,始於48年加入共產黨,大半生在左派報紙《大公報》及《新晚報》工作,曾宣傳大躍進、超英趕美。六七暴動期間,他出任報社鬥爭委員會執行小組組長,參與「反英抗暴」。

被控做美間諜遭軟禁10年

這忠心黨員料不到,82年被召上北京開會時被捕,翌年被控為美國做間謀,竊露國家機密,遭軟禁10年。

93年他回港後接受電子傳媒訪問時,反慶幸過去10年的遭遇,「如果我這10年,還是照樣在原來的工作上面,我又得在這講很多假話,比如說六四。要麼我就不做,六四以後,要麼我就自動掛冠而去,要麼我就得轉軚,轉軚就要講違背自己的假話」。他曾出席維園六四燭光集會。羅孚也有反思共產黨的真面目,「開始鄧小平利用民主牆,但後來他要封民主牆」,後來他有寫文章反對鄧小平的主張。

左派首人為六七暴動道歉

時事評論員劉銳紹表示,「羅老總」是首位就67年事件正式公開道歉的左派,他於93年3月在《當代月刊》發表文章,向事件中死傷者致歉。「佢覺今是而昨非,認為新聞界不能單聽政權嘅說話,要有言論自由,新聞自由」。其後他寫家國情懷的文章,不再從黨立場出發,而從老百姓立場出發。當年官方沒實質證據,只以羅送子女出國讀書為由,便指他是間諜。

劉銳紹指羅老總人緣好,去年曾與羅到深圳探望《大公報》的老職工,當時羅精神不錯,只是須坐輪椅。程翔表示對羅老總離世感傷心,「佢等到依家先離世,生命力好強」。兩人因同於左派報章工作而熟悉,羅有勇氣就六七暴動道歉,值得現時左派學習,「如果左派中有多啲人,好似佢有反思精神,就唔會再去搞盲目愛國主義,推動所謂共產黨係團結進步無私」。

另一時事評論員李怡稱羅孚為恩師,李18、19歲時向《文匯報》的《文藝周刊》投稿,獲當時恩師賞識刊登。恩師有他一套的文學標準,對他影響深遠。「佢好溫文,好有文人氣質,為人隨和,唔會睇唔起初生之犢,唔似一啲左派咁猙獰」。

李怡指六四事件發生時,羅孚在內地,93年返港後翻看六四資料及片段,私下曾說「對中國共產黨淪落到咁樣好失望」。

(蘋果日報二O一四年五月三日)

捧紅金庸 梁羽生 武俠小說

2012年羅孚(左)舉辦92歲壽宴,金庸(右)亦有到賀;左二為羅孚太太。

羅孚在火紅年代主編左派報章,卻為香港開墾了獨特的文化空間,獨具慧眼發掘了金庸與梁羽生兩大小說名家,兩人處女成名作都是在《新晚報》發表。羅孚亦身負替中共統戰文化界的任務,在本港文化圈一度發揮了極大影響力。

四十年代末期,梁羽生(左三)及羅孚(左四)與一眾《大公報》同事留影。

容納非左派文人寫專欄

次文化堂社長彭志銘稱,當年時勢造英雄,1954年白鶴拳弟子陳克夫與吳派太極拳掌門吳公儀擂台比武,轟動港澳,羅看準時機,先找梁羽生寫武俠小說《龍虎鬥京華》在《新晚報》連載,後又推出金庸《書劍恩仇錄》,梁金文鬥帶起熱潮。當時一般武俠小說偏重技擊,通篇是招式,羅孚卻獨具慧眼找來兩個文人寫武俠,增添情節及歷史趣味,開創新派武俠小說先河。

彭志銘又指出,羅孚身為中共黨員,身負統戰香港文化人的任務,所以他主編的《新晚報》副刊,容納非左派文人寫專欄,文藝氣息也較其他通俗報章濃,為不少作家提供了發表作品的空間。

作家陶傑父母在《大公報》工作,小時候經常在報館遇到羅孚,印象中他非常有人情味,對小朋友也笑口常開。當年報章副刊,日報以《明報》最好,晚報則首推《新晚報》。《新晚報》副刊內容豐富,包括日本推理大師松本清張的作品,是本港首次譯介,也有作家寫京戲這類藝術題材。他讀中學時經常寫千字小說,投稿給《新晚報》刊登,鋪下了他成為作家之路。

陶傑表示,羅孚文化修養高,成功結交及影響了大批文人及學者;另一方面《新晚報》也有宣傳馬克思主義,當年保釣分子及港大國粹派學生便深受影響。

(蘋果日報二O一四年五月三日)

紅色家庭 父子同被共黨囚禁

羅孚長子羅海星(右)16歲時與父母合照。

羅孚一家是個愛國家庭,長子羅海星更做過紅衞兵,可是父子命運相同,都曾成為共產黨的「階下囚」。羅海星在六四事件後參與「黃雀行動」,冒險營救民運人士,結果在內地被捕,被監禁兩年。

長子六四後參與黃雀行動

羅孚由大陸來港,對香港仔的海鮮印象深刻,於是將長子命名為羅海鮮,後因常被同學取笑,於是改名為羅海星。羅海星培僑中學畢業後便回廣州升學,適逢文革,加入共產黨及成為紅衞兵,到父親被指為間諜,在北京軟禁,他才醒覺。

1989年發生六四事件,更令當時從事中港貿易的羅海星命運改寫,他冒險參與「黃雀行動」,營救民運人士,於當年10月失手被捕,被控窩藏反革命罪犯,判刑5年。到91年英國首相馬卓安訪華,他獲准保外就醫,但回港後處處遭港共打壓,而兩年監禁影響了他的健康,04他證實患上血癌,2010年病逝。羅海星妻子是兒童文學作家周蜜蜜,她曾表示,羅海星從沒有後悔過參加黃雀行動。

羅孚幼子羅海雷近年積極呼籲當局為67年「反英抗暴」期間無辜被捕入獄的左派學校學生平反。他曾表示,當年就讀左派學校的二哥羅海曼及三哥羅海沙都曾參加示威及派傳單,幸好沒有被捕。羅海雷2011年出版了父親羅孚的口述傳記,目前正撰寫兄長羅海星的傳記,會重組黃雀行動真相。

(蘋果日報二O一四年五月三日)

伯樂離世 曾德成未表哀悼

曾德成曾獲羅孚提拔,最終坐上《大公報》總編輯之位。資料圖片

香港報壇風雲人物羅孚曾培育及提拔過不少傳媒人,當中包括民政事務局局長曾德成。羅孚在《大公報》擔任副總編輯兼《新晚報》總編輯時,一手提拔「徒弟」曾德成,助他扶搖直上,最終坐上《大公報》總編輯的位置,現時更貴為問責高官。羅孚逝世後,香港記者協會等都出聲明表示哀悼,卻未見曾德成對這位伯樂的離世表示哀悼,特首辦也沒發聲明致哀。

羅孚與曾德成關係千絲萬縷,羅孚兒子羅海雷撰寫的《我的父親羅孚:一個報人、「間諜」和作家的故事》一書中曾披露,82年羅孚奉召到北京開會,結果被指做美國間諜洩漏機密文件,判監十年。書中指當時在《大公報》獲重點培育的第二梯隊曾德成及葉中敏,兩人對事件反應不一,其中一人勸羅海雷的哥哥羅海星與父親劃清界線、另一個則選擇相信羅孚,與羅家共進退。不過書中沒有明言誰要劃清界線,據了解提出要劃清界線就是曾德成。

幼子指中共抹煞道德底線

羅海雷更指中共的手段將中國傳統道德底線抹煞,「要站穩立場,你就必須為了黨的利益,可以不顧一切,六親不認。骨子裏就是為了自己生存,能爬上去,就要揭發,出賣自己的家人、同事、朋友」。

(蘋果日報二O一四年五月三日)

《新晚報》前總編輯 羅孚病逝

資深傳媒人,《新晚報》前總編輯,作家羅孚今早逝世,享年93歲。

時事評論員劉銳紹向《主場新聞》透露,今早收到羅孚家人的短訊,得知羅孚去世。家人正從北京到港。劉銳紹讚揚羅孚對新聞界及言論自由貢獻大,晚年患病,仍很關心香港新聞界發展,對他的逝世深感哀悼。

原名羅承勳的羅孚是中共黨員,先後於多份親中報刊、包括《大公報》、《新晚報》、《文匯報》旗下《文藝》週刊任職,活躍於港、澳、台文壇,對中共推展統戰有積極作用。他在1981年被召上北京開會,1982年被大陸當局以間諜罪被判軟禁10年,至1993年才獲釋,獲釋後一直留港。

羅孚的兒子羅海星,曾於1989年參與營救學運人士的「黃雀行動」,被大陸當局逮捕及判刑,入獄兩年後獲釋。羅孚幼子羅海雷,曾撰寫過《我的父親羅孚》。

劉銳紹:難忘羅為暴動致歉

羅孚在1993年4月曾接受無綫訪問,他表示被軟禁的10年最引以為幸的事,就是「迴避了一些問題」:

如果我這十年,還是照樣在原來的工作上面,我又得在這講很多假話,比如說六四。要麼我就不做,六四以後我就,要麼我就自動掛冠而去,要麼我就得轉軚,轉軚就要講違背自己的假話。1970年代已認識羅孚的時事評論員劉銳紹向無綫表示,羅孚令他較難忘的是就本港六七暴動道歉。劉銳紹表示羅孚後期的表現可以說是一種大徹大悟。羅當時在與劉銳紹創辦的雜誌《當代》上發表一篇文章,對當年1967年在香港出現騷動的事件,向香港人致歉,可以說是首位左派人士,就六七事件向香港人和當時的受害者道歉。

從《大公報》加入報業

1921年於廣西桂林出生的羅孚,在當地完成中學課程。羅孚早在抗日戰爭時期已經加入報業,當時在重慶《大公報》任職。羅孚在1948年轉到香港《大公報》工作,自此長期於香港工作。羅孚稍後在《大公報》旗下《新晚報》任職編輯,後來獲晉升至總編輯。

羅孚同時是作家,以筆名絲韋、辛文芷、吳令湄、文絲、柳蘇等發表文章。作品包括《南斗文星高—香港作家剪影》、《燕山詩話》、《西窗小品》等,亦是《聶紺弩詩全編》、《香港的人和事》等作品之編者。

發掘金庸、梁羽生

羅孚同時是發掘兩名武俠小說作家,金庸(原名查良鏞)和梁羽生(原名陳文統)的關鍵人物。1954年,太極派掌門人吳公儀及白鶴派掌門人陳剋夫,兩人在報紙筆戰,難分勝負。1月17日,兩人簽下生死狀「各安天命」,相約到澳門比武。當日《新晚報》新聞大字標題「兩拳師四點鐘交鋒香港客五千人觀戰」。

羅孚兩名同事,查良鏞同陳文統都對武俠小說及圍棋有濃厚興趣。羅孚見吳公儀及陳剋夫大戰哄動,勸陳文統寫武俠小説。比武第二日,《新晚報》就預告刊登武俠小説,吸引同好。第三日,陳文統《龍虎鬥京華》開始連載。後來羅孚又請查良鏞參戰,於是推出《書劍恩仇錄》。

(主場新聞二O一四年五月二日)

2014年5月3日 星期六

書事雜碎之二

書事雜碎之二

許定銘

老照片之二

撿出來一張發黃的老照片,真的是高朋滿座:前排左起李文健(杜漸)、陳子善、小思、黃繼持;後排:古蒼梧、許定銘、陳輝揚、陳浩泉、黃俊東、馮偉才。

是甚麼時候拍的?好像是一九八O年代的某日,不知是不是陳子善初來香港,一班文友跟他見見面的留影?有些人喜歡在照片後寫些說明,年輕時自恃記性一流,從來不肯幹這種無聊事,如今懊悔也無用。

大家都年輕,多麼美好的日子,都三十年啦,如今照片中人最年輕的也近七十了,再叙一次,再拍一張新照是無可能的了,此中繼持先生走得過早,近八十的俊東和杜漸,一在悉尼、一在多倫多,大概都在以書自娛,安享歲月。小思則是盡情旅遊,剛發電郵想約她飲茶,她回郵是「人在杭州」,人老了,身體還可以,能讀書、寫稿和旅遊,是天大的好事。陳浩泉雖然在温哥華,但他的華漢出版社還在,年中還會加港兩邊飛,在香港的日子,間中星期日會來「鑪峰雅集」。曾任《新晚報》文藝版編輯,主編《讀書人》且開書店的馮偉才,如今是隱居新界西北,在大學授社會學,少有參加文友茶聚。陳輝揚、古蒼梧久未晤,連舊日經常到港的陳子善也少來香港了,珍惜餘日!

(2014/5/2)

灣仔創作書社

那日在上環蓮香居飲完茶,出來,下雨,無法走到地鐵站,跑過馬路對面,連巴士也沒有,電車卻搖搖擺擺的移動過來。好,就搭它。有多少年未搭叮叮了?總有五年以上了吧?很多朋友都愛搭叮叮,說是它的窗夠大,空氣好;走得慢,可以欣賞流動的街景……。然而,香港是個擠迫的國際大都會,人流、車流逼得人透不過氣來,有多少人有空慢吞吞的把生命在路軌上磨掉?

車子搖擺了近半小時,走到舊《大公報》側,我猛然醒覺,抬頭向左邊二樓望去,大厦當然還在,只是如今把窗子改低了,變成一塊厚玻璃的半落地屏幕,沒招牌又落了帘,不知經營哪個行業。

那兒是軒尼詩道359號二樓,近四十年前,創作書社就開在那裡。這層二樓約八百呎,一九七O年代開的是新亞書店,主要賣文史哲新舊書。其後,不知何故,我們一班「書店友」:神州歐陽、匯文閣黃、新亞蘇、百靈林、賣布方(方寬烈)、創作許……(還有兩個記不起了)八個人把「新亞書店」分店承租下來,改名「聯合圖書公司」合營,可惜我們各有自己的店,無暇兼顧這間「聯合國」,幾個月下來已無法支持,最後我結束了旺角的書店,把「創作書社」搬到灣仔來。

由於書店地點適中,全部書七折或八折,不單書賣得多,還因為很近香港歷史最悠久的舊書店「三益」,我每日可以去進貨,「創作書社」自然賣起舊書來。這就吸引了更多搜尋絕版書刊的專家,學者高伯雨、王亭之、林真、盧瑋鑾,港大的趙令揚、單周堯、黎活仁,中大的黃繼持、王晉光,孔安道圖書館的楊國雄,作家舒巷城、杜漸、海辛、林蔭、許禮平、劉健威……都是到我處買書認識的常客。可惜好景不常,一九八O年初業主忽然說要賣樓,不跟我續約,多年的奮鬥最後以一萬二千元,叫「收買佬」領五條大漢花了一個上午,用兩輛密斗貨車搬走了。

(2014/5/2)

許定銘

老照片之二

撿出來一張發黃的老照片,真的是高朋滿座:前排左起李文健(杜漸)、陳子善、小思、黃繼持;後排:古蒼梧、許定銘、陳輝揚、陳浩泉、黃俊東、馮偉才。

是甚麼時候拍的?好像是一九八O年代的某日,不知是不是陳子善初來香港,一班文友跟他見見面的留影?有些人喜歡在照片後寫些說明,年輕時自恃記性一流,從來不肯幹這種無聊事,如今懊悔也無用。

大家都年輕,多麼美好的日子,都三十年啦,如今照片中人最年輕的也近七十了,再叙一次,再拍一張新照是無可能的了,此中繼持先生走得過早,近八十的俊東和杜漸,一在悉尼、一在多倫多,大概都在以書自娛,安享歲月。小思則是盡情旅遊,剛發電郵想約她飲茶,她回郵是「人在杭州」,人老了,身體還可以,能讀書、寫稿和旅遊,是天大的好事。陳浩泉雖然在温哥華,但他的華漢出版社還在,年中還會加港兩邊飛,在香港的日子,間中星期日會來「鑪峰雅集」。曾任《新晚報》文藝版編輯,主編《讀書人》且開書店的馮偉才,如今是隱居新界西北,在大學授社會學,少有參加文友茶聚。陳輝揚、古蒼梧久未晤,連舊日經常到港的陳子善也少來香港了,珍惜餘日!

(2014/5/2)

灣仔創作書社

我在創作書社(約1977年)

那日在上環蓮香居飲完茶,出來,下雨,無法走到地鐵站,跑過馬路對面,連巴士也沒有,電車卻搖搖擺擺的移動過來。好,就搭它。有多少年未搭叮叮了?總有五年以上了吧?很多朋友都愛搭叮叮,說是它的窗夠大,空氣好;走得慢,可以欣賞流動的街景……。然而,香港是個擠迫的國際大都會,人流、車流逼得人透不過氣來,有多少人有空慢吞吞的把生命在路軌上磨掉?

車子搖擺了近半小時,走到舊《大公報》側,我猛然醒覺,抬頭向左邊二樓望去,大厦當然還在,只是如今把窗子改低了,變成一塊厚玻璃的半落地屏幕,沒招牌又落了帘,不知經營哪個行業。

那兒是軒尼詩道359號二樓,近四十年前,創作書社就開在那裡。這層二樓約八百呎,一九七O年代開的是新亞書店,主要賣文史哲新舊書。其後,不知何故,我們一班「書店友」:神州歐陽、匯文閣黃、新亞蘇、百靈林、賣布方(方寬烈)、創作許……(還有兩個記不起了)八個人把「新亞書店」分店承租下來,改名「聯合圖書公司」合營,可惜我們各有自己的店,無暇兼顧這間「聯合國」,幾個月下來已無法支持,最後我結束了旺角的書店,把「創作書社」搬到灣仔來。

灣仔創作書社(約1976~80)

由於書店地點適中,全部書七折或八折,不單書賣得多,還因為很近香港歷史最悠久的舊書店「三益」,我每日可以去進貨,「創作書社」自然賣起舊書來。這就吸引了更多搜尋絕版書刊的專家,學者高伯雨、王亭之、林真、盧瑋鑾,港大的趙令揚、單周堯、黎活仁,中大的黃繼持、王晉光,孔安道圖書館的楊國雄,作家舒巷城、杜漸、海辛、林蔭、許禮平、劉健威……都是到我處買書認識的常客。可惜好景不常,一九八O年初業主忽然說要賣樓,不跟我續約,多年的奮鬥最後以一萬二千元,叫「收買佬」領五條大漢花了一個上午,用兩輛密斗貨車搬走了。

書要用時你不惜千金,無用時論斤秤。創作書社結束前,大出血也無人問津。

(2014/5/2)

2014年5月1日 星期四

書事雜碎

書事雜碎

許定銘

一堵書牆

幾十年來我開了三次書店,住過四層樓和一間工作室,存書的書櫃和書店的書架,全部都是木工師傅的傑作。除了上面提到,佔了半邊床的書架是自己一手一腳釘的以外,還有多倫多地庫的木架,則是李文健(書痴杜漸)和我,去Ikea買現成的木條板砌的。

豈料翻老照片,竟翻出來「一堵書牆」,也是我親手釘的。一九七O年我們在旺角砵蘭街與長沙街交界處,覓得一層唐六樓的家,全層實用約二百方呎的起居室,有一間三十幾呎的廚房,側邊的浴室大概有三呎乘三呎,剛夠放坐廁,門開關得久了,那僅呎來寬的木板門邊,給坐廁邊摩擦出近兩吋的凹痕。

細看了那方塊豆腐,我決意親自動手裝修:用一堵書牆將房子劏開,一邊是睡房加廁,另一邊則是寫作間和客廳。

那時候還未流行六分夾板,我先畫好圖則,再買來一批幾吋寬的木板,鋸鋸錘錘的一塊一塊的砌起來。那時候我書還不算多,很容易處理。把書牆分成三排:上下排太高或太低,看書脊不方便,索性造了可開關門櫃;中間也分三直排,左右是實用性書架,中間留空,吊兩盆吊蘭,透過這空間,可看進房內並穿過房間借窗子採光……。

書牆釘好後,髹上咖啡色磁漆。這工程可不少,一個人足足苦幹了整個星期。這堵書牆高與寬好像都有九呎,近百呎的客廳相當不錯,某次吳萱人帶了十多人來借場不知開甚麼會,不知他們有否留意這堵我自砌的書牆?

(2014/5/1)

兩個書癡

我一九九五年移居多倫多,公元二千年回流,都是書痴杜漸引起的。

一九九三年暑假,我們參加了一次美加東西岸旅遊,抵多倫多市中心時是半夜十一點多,李文健夫婦早等在酒店大堂,他立即帶我們去參觀他密西沙加的新居。車子走了半小時,駛進一處幽靜民居的小房子前停下。那是一幢兩層高,暗紅色的新屋。杜漸說房子是新建的,移民前由兒子選的地點,他「隔山買牛」買的樓花,才剛入伙不久。

我最關心的當然是他的書房。我一九七O年代初識正在編《開卷》的杜漸時,他住在大坑一層舊樓裏,一進門分開兩方向的走廊:向左是房間和廚廁,向右則是擺滿書架與書的騎樓書房,和住家明顯隔開,在書房招呼朋友、寫稿或聽音樂,完全不會影響家人。一排採光極佳的向街玻璃窗,照到書枱上,照進書架裏,一目了然,坐在那兒寫稿,相當愜意!

可惜杜漸說因為是新搬進來,書還是一箱箱的擺在地庫裏,看不到,頗覺失望!不過,他的一番話卻吸引了我:多倫多的愛書人多用地庫作書房,你看我這裏有七百幾呎,間了書櫃可存過萬藏書。定銘,你不妨也考慮考慮!

回去以後我坐言起行。因為我計劃到多倫多開書店,很快的,批文就來了。一九九五年初,隆冬時節,我又到多倫多探杜漸,在客廳閑談間,透過玻璃窗看雪景,見對面有人在插「For Sale」的牌子,我一時興起,哈哈,看房子去!

豈料這一看房子,注定我們要做鄰居。我對那房子一見鍾情的原因不少,其一是才兩年的新房子,沒有那些幾十年舊樓的霉味;其二是舊業主簡單,一對年輕的藝術家夫婦,女的是上班族,男的藝術系畢業,在家雕刻「加拿大雁」,上了色再拿到公司去寄賣。不雕刻時,在家裏的牆上繪油畫。我最喜愛的那幅油畫,繪在厨房內的一幅牆上,五呎乘四呎的大油畫,背景是綠草如茵的大草場,兩大一小胖嘟嘟的綿羊正享受家庭樂,明顯是屋主人夫婦成家買了房子,打算在此生兒育女,落地生根。豈料不過年多,孩子未來,卻先來了經濟崩潰的巨浪,失業了,找不到新工作,只好賣了房子,回到學校重當學生。

我和杜漸對門而居,做了鄰居以後,樂事多籮籮,那當然是另一個故事了。這裏特別要提的,是我們都把地庫書房裝修好,他那兒七百呎,我這邊一千呎,藏書總有兩三萬,夠這兩個書痴忙的了!

(2014/5/1)

許定銘

一堵書牆

家中書房一角,放不下的書,用膠盒裝好。

書房一角之二

這張黑白照拍於1970年,自製的書牆前。

開始了投稿,我才有餘錢買書。起先是放在書檯上,或是堆在床角裏,後來愈積愈多,迫得親自動手胡亂釘了個書架,擺在我睡的碌架床靠牆的那面。把半張床租給書後,得以晚晚靠床挑燈夜讀,常常在夜裏讀到沒有熄燈就睡去,又經常在半夜裏嚇醒,以為書連著架塌下來了。以上回憶我和書的一段文字,是《醉書閑話》(香港三聯書店,1990)後記〈閑話以外的閑話〉中的結尾。想不到我和書的關係糾纏至今近六十年,看來已結成一體,不分彼此,恐怕無法再分開的了。

離開了老家以後,這個小小的書架一直跟着我,從元朗跑到銅鑼灣,又從銅鑼灣跑到九龍城、旺角、香港島……,愈跑愈大,書架變成了四面由牆腳頂到天花的書房,又由書房發展為四五百呎的小書店……。

幾十年來我開了三次書店,住過四層樓和一間工作室,存書的書櫃和書店的書架,全部都是木工師傅的傑作。除了上面提到,佔了半邊床的書架是自己一手一腳釘的以外,還有多倫多地庫的木架,則是李文健(書痴杜漸)和我,去Ikea買現成的木條板砌的。

豈料翻老照片,竟翻出來「一堵書牆」,也是我親手釘的。一九七O年我們在旺角砵蘭街與長沙街交界處,覓得一層唐六樓的家,全層實用約二百方呎的起居室,有一間三十幾呎的廚房,側邊的浴室大概有三呎乘三呎,剛夠放坐廁,門開關得久了,那僅呎來寬的木板門邊,給坐廁邊摩擦出近兩吋的凹痕。

細看了那方塊豆腐,我決意親自動手裝修:用一堵書牆將房子劏開,一邊是睡房加廁,另一邊則是寫作間和客廳。

那時候還未流行六分夾板,我先畫好圖則,再買來一批幾吋寬的木板,鋸鋸錘錘的一塊一塊的砌起來。那時候我書還不算多,很容易處理。把書牆分成三排:上下排太高或太低,看書脊不方便,索性造了可開關門櫃;中間也分三直排,左右是實用性書架,中間留空,吊兩盆吊蘭,透過這空間,可看進房內並穿過房間借窗子採光……。

書牆釘好後,髹上咖啡色磁漆。這工程可不少,一個人足足苦幹了整個星期。這堵書牆高與寬好像都有九呎,近百呎的客廳相當不錯,某次吳萱人帶了十多人來借場不知開甚麼會,不知他們有否留意這堵我自砌的書牆?

(2014/5/1)

兩個書癡

在杜漸未裝修的書庫裏

杜漸的書庫

多倫多地庫書房一角

我一九九五年移居多倫多,公元二千年回流,都是書痴杜漸引起的。

一九九三年暑假,我們參加了一次美加東西岸旅遊,抵多倫多市中心時是半夜十一點多,李文健夫婦早等在酒店大堂,他立即帶我們去參觀他密西沙加的新居。車子走了半小時,駛進一處幽靜民居的小房子前停下。那是一幢兩層高,暗紅色的新屋。杜漸說房子是新建的,移民前由兒子選的地點,他「隔山買牛」買的樓花,才剛入伙不久。

我最關心的當然是他的書房。我一九七O年代初識正在編《開卷》的杜漸時,他住在大坑一層舊樓裏,一進門分開兩方向的走廊:向左是房間和廚廁,向右則是擺滿書架與書的騎樓書房,和住家明顯隔開,在書房招呼朋友、寫稿或聽音樂,完全不會影響家人。一排採光極佳的向街玻璃窗,照到書枱上,照進書架裏,一目了然,坐在那兒寫稿,相當愜意!

可惜杜漸說因為是新搬進來,書還是一箱箱的擺在地庫裏,看不到,頗覺失望!不過,他的一番話卻吸引了我:多倫多的愛書人多用地庫作書房,你看我這裏有七百幾呎,間了書櫃可存過萬藏書。定銘,你不妨也考慮考慮!

回去以後我坐言起行。因為我計劃到多倫多開書店,很快的,批文就來了。一九九五年初,隆冬時節,我又到多倫多探杜漸,在客廳閑談間,透過玻璃窗看雪景,見對面有人在插「For Sale」的牌子,我一時興起,哈哈,看房子去!

豈料這一看房子,注定我們要做鄰居。我對那房子一見鍾情的原因不少,其一是才兩年的新房子,沒有那些幾十年舊樓的霉味;其二是舊業主簡單,一對年輕的藝術家夫婦,女的是上班族,男的藝術系畢業,在家雕刻「加拿大雁」,上了色再拿到公司去寄賣。不雕刻時,在家裏的牆上繪油畫。我最喜愛的那幅油畫,繪在厨房內的一幅牆上,五呎乘四呎的大油畫,背景是綠草如茵的大草場,兩大一小胖嘟嘟的綿羊正享受家庭樂,明顯是屋主人夫婦成家買了房子,打算在此生兒育女,落地生根。豈料不過年多,孩子未來,卻先來了經濟崩潰的巨浪,失業了,找不到新工作,只好賣了房子,回到學校重當學生。

我和杜漸對門而居,做了鄰居以後,樂事多籮籮,那當然是另一個故事了。這裏特別要提的,是我們都把地庫書房裝修好,他那兒七百呎,我這邊一千呎,藏書總有兩三萬,夠這兩個書痴忙的了!

(2014/5/1)

訂閱:

文章 (Atom)