馬吉按:在盧瑋鑾(小思)推動下,香港中文大學於二OO一年七月成立香港文學研究中心,小思並義務出任該中心主任、顧問。小思二OO二年於中大退休後,將個人有關香港文化的收藏包括早期書刊、歷年蒐集的作家資料檔案等,悉數捐贈中心,並協助中心於二OO二年十二月建立「香港文學特藏」,「把資料公開,以備作『公器』之用」。中大圖書館二OO四年着手將「香港文學檔案」電子化,超過一年才完成。為了慶祝,該館於二OO五年六月十七舉行了為期一個月的「中國現代作家簽名本展覽」,還在十八日辦了兩場講座,分別邀請了兩位藏書家,即上海的陳子善和香港的許定銘主講。許的講題為《我和舊書的故事》,現徵得許生同意,首次在本網公開發表,謹此致謝。

民國版舊新文學書

今天跟大家談「我和舊書的故事」,最要緊的是先讓大家認識「我」,和明白我口中的「舊書」指的是甚麼?

「我」非常簡單,「愛書人」三字已概括了。不過,我之「愛書」可能和一般愛書人稍有不同:我愛書,先是讀書,繼而買書,後來因怕被書「迫死」、「壓死」,最終要開書店賣書!至今,我的愛書歷史近50年,而與舊書的關係至為融洽,結緣也超過40年。

所謂舊書,廣義來說,即是:別人曾用過的書。但在我們這個圈子中所指的舊書,卻是「絕版舊書」,而不是普通的舊書。至於書要經過多久才能被決定為有收藏價值的「絕版舊書」呢?這個範圍則有不同的說法,有些人認為:書只要不再出版,絕版有十年以上的歷史,便有收藏的價值;也有些人認為:書必定要經過「改朝換代」,起碼有一百幾十年的歷史,才值得收藏。我則認為:書有25年以上的絕版歷史,便值得收藏了。因為25年足可視為新一代人,書缺了一代人那麼久沒面世,而又被人重視的留下來,足見在某些人心中,它是一件值得保存的東西,應該有收藏的價值了!

但,今次我把範圍更縮窄一點,跟大家談的是1919-1949期間的文學書,行內稱這類書為「民國版舊新文學書」。

國內版舊書收藏現狀

在談我和民國版舊新文學書的故事之前,我想先介紹一下這個收藏範圍在國內的收藏現狀。收藏民國版舊書,如今在國內已湧現成一股熱潮,極受收藏者重視。在北京、上海及國內的大城市,自1990年代起經常都有書的拍賣會,民國版舊書的拍賣價可說是突飛猛進,動輒拍到幾千塊一本,價錢直逼明清版古書。民國版舊書不單受拍賣會重視,如果你喜歡上網,你可以到舊書的網站(孔夫子舊書網),瀏覽這類舊書的書目及書衣,甚至可以試試網上拍賣的滋味,很可能還會買到心頭好。你還可以讀讀石家莊出版的《舊書信息報》(後改名《藏書報》)。在那裏,你可以看到有關舊書的書評,各地買賣舊書的資訊,甚至可看到舊書商們按書目標售的各類舊書,有興趣的話,不妨也試試郵購。此外,一些圖文並茂的名家書話集,幾乎變成收藏指南,很多時一面世,即為舊書業者搜購,迅即絕版!

我怎樣和舊書結緣

我六十年代初涉足文壇,先是敲現代詩與現代文學的大門。那時候,我們一群小伙子,讀的是《創世紀》、《現代文學》、《好望角》、《文藝》……參加的是現代文學文社,寫的是風格獨特,形式創新的現代詩和散文,買的、藏的,自然都是這類書。

當年我不喜歡讀中國三十年代作家的作品,是覺得他們太傳統、太老套。後來受朋友影響,介紹我讀施蟄存的《善女人行品》,一翻之下不能釋手。之後又讀了端木蕻良,才知道現代文學不是六十年代的台灣專利品,三十年代的中國早已有能手了。這是引起我搜集三十年代舊書的原動力。

我的淘書史起步甚遲,大概是六十年代中後期吧,最初只知道去奶路臣街,當年還有域多利戲院和德仁書院,附近的舊書店有復興、精神和遠東,其實也沒甚麼可買的,倒是德仁書院門口有檔地攤,間中可用三兩塊買到心頭好,可惜它不常開檔,常要碰彩。後來才知道九龍城聯合道那間記不起名的舊書店,然後是洗衣街的新亞,西洋菜街的實用,廟街大李和小李的半邊鋪和街邊檔,再過去是中環的神州,荷里活道的康記,天樂里的德記,軒尼詩道的三益和陶齋……啊,還有全九龍搬來搬去的何老大的「書山」,那年代的舊書店一口氣也數不完。

此中最有趣的是何老大的「書山」。何老大是個胖老頭,是書業的老前輩,當年已有六十開外,有人說他以前當過國民大會代表,故此也有人叫他「國大代」的。何老大到香港後賣起舊書來,他的做法是買「舊倉」,原來當時新界有很多封了幾十年的舊貨倉,那是過去大書店的貨倉,藏了不少斷市多年的舊貨。也不知何老大用的是甚麼辦法,把舊倉的貨買到手,幾十本一扎,幾十本一扎的用繩扎好運走。然後到市區旺地,租個空置的舊鋪,不必裝修,一扎扎的舊書胡亂丟到鋪內堆書山。

他的店,一眼望過去,是座十呎八呎高的小山崗。何老大搬張櫈坐在門口,他通常只把店最外的一二十平方呎之地的書扎解開,供你選擇。未解開的,一定要整扎買,不理是甚麼,從不散賣。人客到來買書,何老大永遠是半睡不醒,帶醉的搖晃着,瞥一瞥你的書,胡亂開個價,絕不討價還價。你最好買,不買,他會低聲嘀咕,不知是否在咒罵你,然後把你選的書一手扔回書山,不再睬你。可幸他的書便宜極了,一般只賣「五毫」,最貴也只是一兩塊。印象最深刻的,是五毫可買到一本柔石的《希望》(上海:商務,1933),我買了十來本送朋友。

跟他混熟了,何老大准我爬他的書山,那可樂透了,爬上去把書一扎扎的提起來看。因為不准拆繩,書又不是依書脊對齊的,看的時候得把那扎書翻來轉去,其實也很辛苦。就這樣也得過不少好書,不過,「買豬肉搭豬骨」的情況很嚴重,某次一扎四五十本的書裏,就只藏了一本我要的誼社編的《第一年》(上海:未名書屋,1938),其餘的都是普通貨式,四五十本書的買入價,就是為了要買一本,也算是收穫不錯,那得要看你買到了甚麼。

買舊書的行家最常去的,是荷里活道的康記和灣仔的三益。

康記是間百來呎的小店,賣的主要是嚒囉街式古董,他的書便宜且轉流得很快,因有不少行家是日日到,一般是大批用橙盒買的。賣剩的,他會很快搬到對面二樓的貨倉,他的貨倉約一千呎左右,雖然也是亂擺,但比何老大的書山整齊得多。康記熟客多,個個識貨,流到貨倉的,肯定已是二三流貨式。那貨倉我也去過一次,無收穫,應酬式的買一兩扎。

我說康記書便宜,舉過例:五十年代國內版的《文藝報》,原價好像是二、三角,當時他賣三至五元,若轉手到其他識貨的舊書店要八至十五元,做外埠圖書館生意書店的報價,一般是十五元(美鈔),價錢差距驚人。至於單本進貨,端木蕻良的《大地的海》,我只花了十元,其他書店未見過,估計也值三十塊。雖然人人搶着入貨,但康記依然經常有貨到,因他鋪地處的中上環發展迅速,拆舊樓一向是舊書的主要來源哩。

三益是本港的老牌舊書店,戰前已開業,據說葉靈鳳三十至五十年代都是他們的常客。店主老蕭為人隨和,見人總堆滿笑臉,我由六十年代初背着書包去他店裏打書釘,一逛三十多年。九十年代中,老蕭移居紐約,他的侄兒在多倫多也掛起三益的招牌賣舊書,距我家七十公里,我還是每月驅車前往逛兩三趟。

逛三益三十餘年,我大部分藏書來自此店,起先是三幾本的買,後來老蕭知道我要的是甚麼,總替我留起,價錢自然貴得多了。六七十年代我住在九龍,康記和三益都在港島,一周只能過海一兩次,很多時都會「走寶」。到七十年代末,我在灣仔開書店,三益就在馬路的另一邊,距離不足一百米,我每日去兩次,大有「斬獲」,曾試過一次買入六十多本三十年代絕版文學書,興奮得幾晚睡不着。

到普通的舊書店買書,他們不會計書的價值,只按書的厚薄要價,碰到好書,往往廉價即可買到。最怕是跟有學識的人買書,他們對絕版書瞭如指掌,不單知道你要甚麼書,還清楚你付得出多少。某詩人晚年以賣舊書過活,他每天總提一個布包去逛舊書店,買到了好書,會因應各愛書人的需要來訪,他賣給我的好書不少,如鷗外鷗的《鷗外詩集》(桂林:新大地,1933)、冀汸的《走夜路的人》(上海:作家書屋,1951)、杭約赫《復活的土地》,都是一流一的好書,但價錢卻很昂貴。那是七十年代初的事,記憶中這些書都是每本一百塊,告訴你,當年我在旺角供一層樓,每月也不過只供四百哩!

另一個對絕版書有深入認識的,是新亞書店的蘇賡哲,他是個高明的獵手,每天都逛齊港九兩地的舊書店進貨。黃昏時分,愛書人總愛齊集到他那半邊鋪等他回來。這群人中,差不多日日出現的,是實用書局的龍先生,黃俊東和我,間中加入的是黃韶生(他是《中國學生周報》的末代老總)、匯文閣的老黃和神州的歐陽。每天傍晚,蘇兄總不叫大家失望,一定會抽着一兩扎書回來。龍先生是大買家,又是前輩,我們自然讓他先選,然後各取所需,非常融洽。有時我到遲了,以為新到的舊書叫人買光了,正懊惱之際,長袖善舞的蘇兄會忽地變法術般從枱底掏出幾本書來,大都是我渴望得到的文學書。蘇兄的可敬之處是不會因客人特別愛書而胡亂開價,尤其文學書,最貴的都不會超過三十,若是港版書,取價更低。他的宗旨是薄利多銷,故此,大部分好書未上架已賣完了。

除了經常性的到舊書店買書,也有突發性約買的。一次是澳門來了電話,一個當地的行家說在待拆的花園洋房裏,發現了一批民國版舊書,我中午一放學立即趕過去,在他的引領下,造訪了那座斷垣殘壁的老房子,迅速翻閱一批塵封數十年,且殘缺不全的老書。儘管如此,一個下午我還是買了好幾扎書,像回鄉客似的又拖又拉乘的士去碼頭,搬得上氣不接下氣。人家個個抽着花生糖、豬油糕等手信,我卻吃力地攬着那幾扎塵封的舊書,人人側目避開,視我如「傻佬」,但我內心的喜悅,又豈是他們能領略的!

舊書從我手中進進出出

和民國版舊書打交道30多年,你一定以為我藏了很多舊書。事實並非如此,因為我沒有藏書的條件。藏書除了要有書緣,最重要的是有進書的本錢和藏書的地方。我只是個普通的上班族,有間小小的書房,已是萬幸,如何有能力藏書?三十多年來,我一直是「以書養書」,業餘以經營書店來支持我這個消費極高的「嗜好」。因此,很多舊書是進來了,讀過,或寫過以後,又轉到某些有能力的藏書家的書庫去了。當然,期間還是有些珍品是捨不得流出去的。

讀名家的藏書故事,常會讀到他們因戰亂而失書的悲痛,起初感受不深,因我之「失書」,不過是賣了出去,解決了某次供樓之困而已。但想不到後來竟也領略到他們的「失書之痛」:1995年,我移居海外,將120餘箱新舊藏書託運,豈料到達彼邦,竟發現少了兩箱,幾經交涉亦不得要領,最慘的是那兩箱全是舊書!試想想:兩箱移民託運書,體積近一立方米,那該有多少本?而且還不知道自己究竟失去了甚麼書,每到需要用而找不到時,才又一次重温「失書」之痛,如是一次又一次的打擊,確實心如刀割,難怪藏書家們失書之後悲痛欲絕,因為那是無法彌補的苦痛,那些舊書一生可能只見一次,錯失後永不再見!

我的藏書不多,但見過的書卻也不少,比如趙家璧主編的《良友文學叢書》、《晨光文學叢書》、《中篇創作新集》和巴金主編的《文學叢刊》等,是收藏者的入門書,出版至今已六七十年,不容易得見,除了其中十餘冊,我有幸差不多全見過了。那是因為這些書幾全部在上海出版,而上海與香港間頗有聯繫,49年間不少人移居時把書都帶來了,「良友」甚至改到本港出版,自然也運來不少書,這是香港藏書家的幸運之處。

珍貴的舊書

但有些書是難得一見的,舉個例子:40年代我國文化南移,有文化城之稱的桂林曾出過很多好書,但因為那時候的印刷條件不好,大部分用土紙印,印量少加上土紙難以保存,能在四五十年後流傳到香港的,實在少之又少。譬如我的那本《鷗外詩集》,就是1944年的桂林新大地版,1970年代買到時,已被蟲蝕得千瘡百孔,可幸的是還可閱讀。1987年鷗外鷗應邀到香港參加「四十年代港穗文學活動」研討會時,他就親口告訴過我他也沒有,還在我那本的書名頁上簽名留念,實在難得!

另外我有一本彭燕郊的《第一次愛》(桂林:山水出版社,1946),也是桂林版,保存得很好。我去年寫了篇《彭燕郊的〈第一次愛〉》,託內地的朋友轉寄彭燕郊,彭詩人寫了封回應的信,說他也沒有這本書,還說連北京專寫書話的大藏書家姜德明也沒有,後來我覺得這本書已讀過、寫過了,再存在我這邊沒多大用,就把它送給彭燕郊,讓他享受分別近60年「人書合一」的樂趣。

除了桂林版,40年代後期的書也是比較少見的,因為那時候物價飛漲,書印了一版賣光後,收回來的錢還不夠買紙,更別說印第二版的印刷費了。故此,那年代的書是比較難得的,但你一找到,大部分都是初版本,十分珍貴,如我藏的許欽文的《風箏》(上海:懐正文化社,1948)便是。

從哪種角度欣賞這種舊書

毛邊本

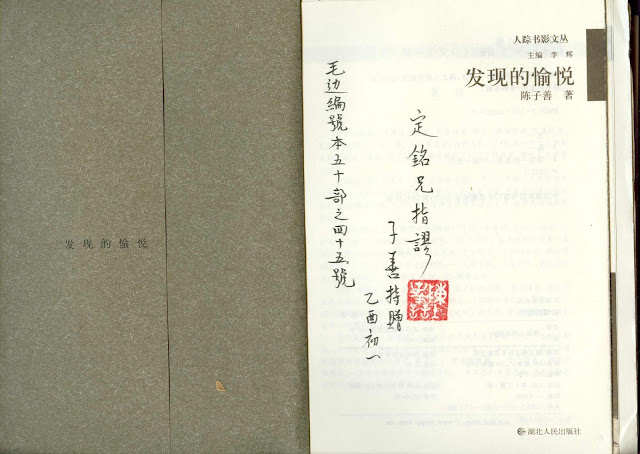

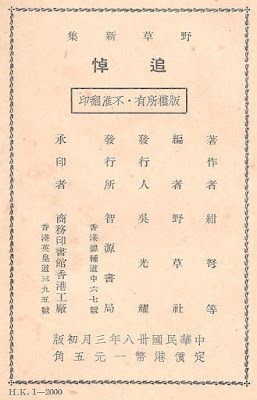

收藏民國版新文學書,一般人都注重初版本、毛邊本和簽名本。初版本的收藏價值在於其「雛型」,能夠反映出作者的第一意念,再版和以後的版本,很多時都會作出改動,研究者追尋版本的改變,往往能探索得作者的喜好和思想的改變,實在是一個很好的專研課題。至於毛邊本,我覺得只是愛書人和藏書家們特意製造的「小玩意」,對研究者來說,反沒有實際的價值,我藏有周作人的《談虎集》(1934)、劉大白的《渺茫的西南風》(1931)和魯迅譯廚川白村的《苦悶的象徵》(1929),都是毛邊本,大家會注意到他們都是20和30年代的產品,以為只是那個年代才流行的玩意,其實並非如此,請看以下的例子:陳子善的《發現的愉悅》(2004)、謝其章的《創刊號剪影》(2004),甚至南京的《開卷》雜誌(2005),一樣都有毛邊本呢!

簽名本

至於簽名本,最普通的是沒有上款,只有作者簽名的出售簽名本;比較有價值的是簽名題贈本,這種書有時候還反映出作者和受書人的關係,是研究的第一手資料。較為難得的是幾個人合著一本書,分別都簽上名,送給他們共同的友人的。在一本書中能找到一群作家的簽名,當然不是件容易的事。我就曾經有過一本這樣的簽名本,可惜已失去。我手上的這本《九葉集》(江蘇:江蘇人民,1981),是九葉派九位詩人送給《詩網絡》主編王偉明的合集,但書名頁上卻只有6個簽名,此中穆旦早逝,唐湜和唐祈卻因居住城市偏遠,未能及時簽上,可見一本合集要所有作者都簽上名,不是件容易的事。另外這本《小鬼鳳兒》(上海:新群1949),是聶紺弩的第一個劇本,其有趣之處是同時送給三個人的,哪是在甚麼情況下送出的?該歸誰保存呢?

也有些簽名本不是由作者本人送出的,我藏有吳組緗的《山洪》,在扉頁簽名送人的,不是吳組緗,竟是曹辛之(詩人杭約赫),原來他是本書封面的設計者和發行人,這種簽名本是較少見的。還有些書原本是沒有簽名的,書主在若干年後認識了作者,請他題簽的,我的《鷗外詩集》,就是書出版後40多年才簽上的;我有一本謝青(台灣詩人)《春天的港》(台北:新詩週刊,1953),更是52年後的今天才簽上不久的。這些簽名本,作者有時會寫上幾句話,那就更加珍貴了!

不同版本的比較研究

我個人喜歡收藏同一本書的不同版本,透過不同版本的比較研究,你會發現它們的內容會略有出入。比如蕭紅的《曠野的呼喊》,我有1940年重慶上海雜誌版,和1946年上海雜誌版兩種版本,此兩版封面不同,內容亦略有增删──前者收七個短篇,後一種則删去第一篇《黃河》,只剩下六篇。對研究者來說,含七個短篇和六個短篇的同一本書,應有其研究價值。

葉永蓁的長篇小說《小小十年》,我見過1929年上海春潮書局和1933年生活書店兩種不同版本。前者為上下冊的初版,後者則為一冊過,而且後面還多了篇〈後記之後〉,並更換增加了不少插圖。

本港作家望雲的散文集《星下談》,我也見過兩種:一種是封面設計優雅的正版本,1949年7月由香港東方出版社出版,32開本,才80頁;另一種則是封面庸俗,內文為適應紙張開度而胡亂删減至64頁的「疑翻印本」。

舉了三個例子,大家可以看到版本研究的重要,而這也正是舊書受藏書家重視的原因之一。

前任書主的留言

除了比較版本,我也很愛讀前任書主在書內的留言。碧野在戰時寫過一篇小說叫〈烏蘭不浪的夜祭〉,後來收進小說集《三次遺囑》(新新出版社,1947)中,我有幸買到這本書,還讀到前任書主「光仁」1948年在書後留給女友「愛蓮」的留言:

此書出於1947年,到1948年已要像搜羅古董般才能買到,暢銷固然是原因之一,亦可見其在戰況紛亂的年代裏留存甚少,同時亦可証明40年代後期的書是很難找的。

我藏的《小小十年》書後,也有一段前任書主的留言:

何處可買到、讀到這類舊書

在介紹過那麼多舊書後,大家可能會產生以下的疑問:

如今還能買到這些舊書嗎?

我們可在哪裏讀到這些舊書呢?

由於香港的特殊環境,如今舊書店已大部分為時代巨輪淘汰,剩下來的幾間,貨式較二三十年前相去甚遠,大抵已難買到甚麼好書了。不過,想買好書還是有點門路的,國內的大城市如北京、上海、南京等,還有不少舊書店,只要你付得起,而又有「書緣」,還是可以買到好書的。去年底我去了一趟上海,就滿載而歸的帶回來三四十本書,不過價錢很貴,平均價在150左右。我經常聽朋友說國內書貴,動輒以百千做單位,本來不甚相信,那次上海之行算是開了眼界,印象最深刻的是滕固的《迷宮》(上海:光華書局,1924),普普通通的一本小說集,姚志敏等的《書影》和張偉的《塵封的珍書異刊》都介紹過,不算罕見,你道書商開價多少?告訴你,是1800,而且無折無扣,鐵價不二,實在驚人!

不買,就讀不到嗎?

非也,非也!近的如中大圖書館,大會堂參考圖書館,都有不少這類精品,只是不能外借,你得要找時間到圖書館去慢慢「磨爛蓆」了。遠一點的有北京的中國現代文學館,新文學藏書全國第一,你有時間、有機緣,是值得一去再去的。

至於民國版新文學私人藏書家中,藏書最豐富的,是北京的姜德明和上海的瞿永發。

姜德明(1929-)自1940年代開始收藏新文學舊書,50年代初入人民日報當編輯,至90年代以人民日報出版社社長名義退休,四十年來一直生活於北京文化人及舊書業的圈子內,藏書之多,敢說是唐弢之後第一人。他除了藏書、讀書外,熱愛寫書話,已出書話集數十冊,他的《書衣百影》(北京:三聯書店,1999)和《書衣百影續編》(北京:三聯書店,2001)圖文並茂,資料豐富,被舊書業者奉為寶典,可用作按圖標價,甚受歡迎。

我去年八月赴京,專程探望並訪問姜老,他住在人民日報退休員工宿舍,約千呎的兩房樓層裏,雖然一屋都是書,可幸整理得井井有條,看樣子比我略多,不見得特別突出。豈料打開書柜一看,卻原來密麻麻的排了好幾層,裏裏外外隨手拎一本都是珍品,「書壇祭酒」決非浪得虛名,令人佩服!

上海的瞿永發約50歲左右,由1980年代開始收藏新文學民國版舊書,據說那時候書價還很便宜,三兩塊便能買到好書,十多二十年來竟藏得精品不少。他住在一幢三層高,每層僅三數百呎的平房裏,家具似乎只有一張床,連招呼客人的地方也欠奉,全屋只有書架、書架,還是書架,當然都藏滿了舊書。我們在香港難得找齊的趙家璧的《良友文學叢書》、《晨光文學叢書》和巴金主編的《文學叢刊》,他的說法是「幾經辛苦才從幾套中揀齊一套品相好的」,令人羡慕得牙癢癢!

我問他的「中國現代文學史料藏館」中,值百元以上的藏書有多少?他沈吟了一會,答:「總有二、三萬本吧!」這樣的藏書量,足可媲美姜德明了。

南瞿北姜兩大藏書家的民國版新文學舊書,對愛讀這類舊書的愛書人來說,簡直是尋寶者心中的「所羅門王寶藏」!

──寫於2005年6月15日

當年發言

民國版舊新文學書

今天跟大家談「我和舊書的故事」,最要緊的是先讓大家認識「我」,和明白我口中的「舊書」指的是甚麼?

「我」非常簡單,「愛書人」三字已概括了。不過,我之「愛書」可能和一般愛書人稍有不同:我愛書,先是讀書,繼而買書,後來因怕被書「迫死」、「壓死」,最終要開書店賣書!至今,我的愛書歷史近50年,而與舊書的關係至為融洽,結緣也超過40年。

所謂舊書,廣義來說,即是:別人曾用過的書。但在我們這個圈子中所指的舊書,卻是「絕版舊書」,而不是普通的舊書。至於書要經過多久才能被決定為有收藏價值的「絕版舊書」呢?這個範圍則有不同的說法,有些人認為:書只要不再出版,絕版有十年以上的歷史,便有收藏的價值;也有些人認為:書必定要經過「改朝換代」,起碼有一百幾十年的歷史,才值得收藏。我則認為:書有25年以上的絕版歷史,便值得收藏了。因為25年足可視為新一代人,書缺了一代人那麼久沒面世,而又被人重視的留下來,足見在某些人心中,它是一件值得保存的東西,應該有收藏的價值了!

但,今次我把範圍更縮窄一點,跟大家談的是1919-1949期間的文學書,行內稱這類書為「民國版舊新文學書」。

國內版舊書收藏現狀

在談我和民國版舊新文學書的故事之前,我想先介紹一下這個收藏範圍在國內的收藏現狀。收藏民國版舊書,如今在國內已湧現成一股熱潮,極受收藏者重視。在北京、上海及國內的大城市,自1990年代起經常都有書的拍賣會,民國版舊書的拍賣價可說是突飛猛進,動輒拍到幾千塊一本,價錢直逼明清版古書。民國版舊書不單受拍賣會重視,如果你喜歡上網,你可以到舊書的網站(孔夫子舊書網),瀏覽這類舊書的書目及書衣,甚至可以試試網上拍賣的滋味,很可能還會買到心頭好。你還可以讀讀石家莊出版的《舊書信息報》(後改名《藏書報》)。在那裏,你可以看到有關舊書的書評,各地買賣舊書的資訊,甚至可看到舊書商們按書目標售的各類舊書,有興趣的話,不妨也試試郵購。此外,一些圖文並茂的名家書話集,幾乎變成收藏指南,很多時一面世,即為舊書業者搜購,迅即絕版!

我怎樣和舊書結緣

我六十年代初涉足文壇,先是敲現代詩與現代文學的大門。那時候,我們一群小伙子,讀的是《創世紀》、《現代文學》、《好望角》、《文藝》……參加的是現代文學文社,寫的是風格獨特,形式創新的現代詩和散文,買的、藏的,自然都是這類書。

當年我不喜歡讀中國三十年代作家的作品,是覺得他們太傳統、太老套。後來受朋友影響,介紹我讀施蟄存的《善女人行品》,一翻之下不能釋手。之後又讀了端木蕻良,才知道現代文學不是六十年代的台灣專利品,三十年代的中國早已有能手了。這是引起我搜集三十年代舊書的原動力。

我的淘書史起步甚遲,大概是六十年代中後期吧,最初只知道去奶路臣街,當年還有域多利戲院和德仁書院,附近的舊書店有復興、精神和遠東,其實也沒甚麼可買的,倒是德仁書院門口有檔地攤,間中可用三兩塊買到心頭好,可惜它不常開檔,常要碰彩。後來才知道九龍城聯合道那間記不起名的舊書店,然後是洗衣街的新亞,西洋菜街的實用,廟街大李和小李的半邊鋪和街邊檔,再過去是中環的神州,荷里活道的康記,天樂里的德記,軒尼詩道的三益和陶齋……啊,還有全九龍搬來搬去的何老大的「書山」,那年代的舊書店一口氣也數不完。

此中最有趣的是何老大的「書山」。何老大是個胖老頭,是書業的老前輩,當年已有六十開外,有人說他以前當過國民大會代表,故此也有人叫他「國大代」的。何老大到香港後賣起舊書來,他的做法是買「舊倉」,原來當時新界有很多封了幾十年的舊貨倉,那是過去大書店的貨倉,藏了不少斷市多年的舊貨。也不知何老大用的是甚麼辦法,把舊倉的貨買到手,幾十本一扎,幾十本一扎的用繩扎好運走。然後到市區旺地,租個空置的舊鋪,不必裝修,一扎扎的舊書胡亂丟到鋪內堆書山。

他的店,一眼望過去,是座十呎八呎高的小山崗。何老大搬張櫈坐在門口,他通常只把店最外的一二十平方呎之地的書扎解開,供你選擇。未解開的,一定要整扎買,不理是甚麼,從不散賣。人客到來買書,何老大永遠是半睡不醒,帶醉的搖晃着,瞥一瞥你的書,胡亂開個價,絕不討價還價。你最好買,不買,他會低聲嘀咕,不知是否在咒罵你,然後把你選的書一手扔回書山,不再睬你。可幸他的書便宜極了,一般只賣「五毫」,最貴也只是一兩塊。印象最深刻的,是五毫可買到一本柔石的《希望》(上海:商務,1933),我買了十來本送朋友。

跟他混熟了,何老大准我爬他的書山,那可樂透了,爬上去把書一扎扎的提起來看。因為不准拆繩,書又不是依書脊對齊的,看的時候得把那扎書翻來轉去,其實也很辛苦。就這樣也得過不少好書,不過,「買豬肉搭豬骨」的情況很嚴重,某次一扎四五十本的書裏,就只藏了一本我要的誼社編的《第一年》(上海:未名書屋,1938),其餘的都是普通貨式,四五十本書的買入價,就是為了要買一本,也算是收穫不錯,那得要看你買到了甚麼。

買舊書的行家最常去的,是荷里活道的康記和灣仔的三益。

康記是間百來呎的小店,賣的主要是嚒囉街式古董,他的書便宜且轉流得很快,因有不少行家是日日到,一般是大批用橙盒買的。賣剩的,他會很快搬到對面二樓的貨倉,他的貨倉約一千呎左右,雖然也是亂擺,但比何老大的書山整齊得多。康記熟客多,個個識貨,流到貨倉的,肯定已是二三流貨式。那貨倉我也去過一次,無收穫,應酬式的買一兩扎。

我說康記書便宜,舉過例:五十年代國內版的《文藝報》,原價好像是二、三角,當時他賣三至五元,若轉手到其他識貨的舊書店要八至十五元,做外埠圖書館生意書店的報價,一般是十五元(美鈔),價錢差距驚人。至於單本進貨,端木蕻良的《大地的海》,我只花了十元,其他書店未見過,估計也值三十塊。雖然人人搶着入貨,但康記依然經常有貨到,因他鋪地處的中上環發展迅速,拆舊樓一向是舊書的主要來源哩。

三益是本港的老牌舊書店,戰前已開業,據說葉靈鳳三十至五十年代都是他們的常客。店主老蕭為人隨和,見人總堆滿笑臉,我由六十年代初背着書包去他店裏打書釘,一逛三十多年。九十年代中,老蕭移居紐約,他的侄兒在多倫多也掛起三益的招牌賣舊書,距我家七十公里,我還是每月驅車前往逛兩三趟。

逛三益三十餘年,我大部分藏書來自此店,起先是三幾本的買,後來老蕭知道我要的是甚麼,總替我留起,價錢自然貴得多了。六七十年代我住在九龍,康記和三益都在港島,一周只能過海一兩次,很多時都會「走寶」。到七十年代末,我在灣仔開書店,三益就在馬路的另一邊,距離不足一百米,我每日去兩次,大有「斬獲」,曾試過一次買入六十多本三十年代絕版文學書,興奮得幾晚睡不着。

到普通的舊書店買書,他們不會計書的價值,只按書的厚薄要價,碰到好書,往往廉價即可買到。最怕是跟有學識的人買書,他們對絕版書瞭如指掌,不單知道你要甚麼書,還清楚你付得出多少。某詩人晚年以賣舊書過活,他每天總提一個布包去逛舊書店,買到了好書,會因應各愛書人的需要來訪,他賣給我的好書不少,如鷗外鷗的《鷗外詩集》(桂林:新大地,1933)、冀汸的《走夜路的人》(上海:作家書屋,1951)、杭約赫《復活的土地》,都是一流一的好書,但價錢卻很昂貴。那是七十年代初的事,記憶中這些書都是每本一百塊,告訴你,當年我在旺角供一層樓,每月也不過只供四百哩!

另一個對絕版書有深入認識的,是新亞書店的蘇賡哲,他是個高明的獵手,每天都逛齊港九兩地的舊書店進貨。黃昏時分,愛書人總愛齊集到他那半邊鋪等他回來。這群人中,差不多日日出現的,是實用書局的龍先生,黃俊東和我,間中加入的是黃韶生(他是《中國學生周報》的末代老總)、匯文閣的老黃和神州的歐陽。每天傍晚,蘇兄總不叫大家失望,一定會抽着一兩扎書回來。龍先生是大買家,又是前輩,我們自然讓他先選,然後各取所需,非常融洽。有時我到遲了,以為新到的舊書叫人買光了,正懊惱之際,長袖善舞的蘇兄會忽地變法術般從枱底掏出幾本書來,大都是我渴望得到的文學書。蘇兄的可敬之處是不會因客人特別愛書而胡亂開價,尤其文學書,最貴的都不會超過三十,若是港版書,取價更低。他的宗旨是薄利多銷,故此,大部分好書未上架已賣完了。

除了經常性的到舊書店買書,也有突發性約買的。一次是澳門來了電話,一個當地的行家說在待拆的花園洋房裏,發現了一批民國版舊書,我中午一放學立即趕過去,在他的引領下,造訪了那座斷垣殘壁的老房子,迅速翻閱一批塵封數十年,且殘缺不全的老書。儘管如此,一個下午我還是買了好幾扎書,像回鄉客似的又拖又拉乘的士去碼頭,搬得上氣不接下氣。人家個個抽着花生糖、豬油糕等手信,我卻吃力地攬着那幾扎塵封的舊書,人人側目避開,視我如「傻佬」,但我內心的喜悅,又豈是他們能領略的!

舊書從我手中進進出出

和民國版舊書打交道30多年,你一定以為我藏了很多舊書。事實並非如此,因為我沒有藏書的條件。藏書除了要有書緣,最重要的是有進書的本錢和藏書的地方。我只是個普通的上班族,有間小小的書房,已是萬幸,如何有能力藏書?三十多年來,我一直是「以書養書」,業餘以經營書店來支持我這個消費極高的「嗜好」。因此,很多舊書是進來了,讀過,或寫過以後,又轉到某些有能力的藏書家的書庫去了。當然,期間還是有些珍品是捨不得流出去的。

讀名家的藏書故事,常會讀到他們因戰亂而失書的悲痛,起初感受不深,因我之「失書」,不過是賣了出去,解決了某次供樓之困而已。但想不到後來竟也領略到他們的「失書之痛」:1995年,我移居海外,將120餘箱新舊藏書託運,豈料到達彼邦,竟發現少了兩箱,幾經交涉亦不得要領,最慘的是那兩箱全是舊書!試想想:兩箱移民託運書,體積近一立方米,那該有多少本?而且還不知道自己究竟失去了甚麼書,每到需要用而找不到時,才又一次重温「失書」之痛,如是一次又一次的打擊,確實心如刀割,難怪藏書家們失書之後悲痛欲絕,因為那是無法彌補的苦痛,那些舊書一生可能只見一次,錯失後永不再見!

我的藏書不多,但見過的書卻也不少,比如趙家璧主編的《良友文學叢書》、《晨光文學叢書》、《中篇創作新集》和巴金主編的《文學叢刊》等,是收藏者的入門書,出版至今已六七十年,不容易得見,除了其中十餘冊,我有幸差不多全見過了。那是因為這些書幾全部在上海出版,而上海與香港間頗有聯繫,49年間不少人移居時把書都帶來了,「良友」甚至改到本港出版,自然也運來不少書,這是香港藏書家的幸運之處。

珍貴的舊書

但有些書是難得一見的,舉個例子:40年代我國文化南移,有文化城之稱的桂林曾出過很多好書,但因為那時候的印刷條件不好,大部分用土紙印,印量少加上土紙難以保存,能在四五十年後流傳到香港的,實在少之又少。譬如我的那本《鷗外詩集》,就是1944年的桂林新大地版,1970年代買到時,已被蟲蝕得千瘡百孔,可幸的是還可閱讀。1987年鷗外鷗應邀到香港參加「四十年代港穗文學活動」研討會時,他就親口告訴過我他也沒有,還在我那本的書名頁上簽名留念,實在難得!

鷗外和我

另外我有一本彭燕郊的《第一次愛》(桂林:山水出版社,1946),也是桂林版,保存得很好。我去年寫了篇《彭燕郊的〈第一次愛〉》,託內地的朋友轉寄彭燕郊,彭詩人寫了封回應的信,說他也沒有這本書,還說連北京專寫書話的大藏書家姜德明也沒有,後來我覺得這本書已讀過、寫過了,再存在我這邊沒多大用,就把它送給彭燕郊,讓他享受分別近60年「人書合一」的樂趣。

除了桂林版,40年代後期的書也是比較少見的,因為那時候物價飛漲,書印了一版賣光後,收回來的錢還不夠買紙,更別說印第二版的印刷費了。故此,那年代的書是比較難得的,但你一找到,大部分都是初版本,十分珍貴,如我藏的許欽文的《風箏》(上海:懐正文化社,1948)便是。

從哪種角度欣賞這種舊書

毛邊本

收藏民國版新文學書,一般人都注重初版本、毛邊本和簽名本。初版本的收藏價值在於其「雛型」,能夠反映出作者的第一意念,再版和以後的版本,很多時都會作出改動,研究者追尋版本的改變,往往能探索得作者的喜好和思想的改變,實在是一個很好的專研課題。至於毛邊本,我覺得只是愛書人和藏書家們特意製造的「小玩意」,對研究者來說,反沒有實際的價值,我藏有周作人的《談虎集》(1934)、劉大白的《渺茫的西南風》(1931)和魯迅譯廚川白村的《苦悶的象徵》(1929),都是毛邊本,大家會注意到他們都是20和30年代的產品,以為只是那個年代才流行的玩意,其實並非如此,請看以下的例子:陳子善的《發現的愉悅》(2004)、謝其章的《創刊號剪影》(2004),甚至南京的《開卷》雜誌(2005),一樣都有毛邊本呢!

簽名本

至於簽名本,最普通的是沒有上款,只有作者簽名的出售簽名本;比較有價值的是簽名題贈本,這種書有時候還反映出作者和受書人的關係,是研究的第一手資料。較為難得的是幾個人合著一本書,分別都簽上名,送給他們共同的友人的。在一本書中能找到一群作家的簽名,當然不是件容易的事。我就曾經有過一本這樣的簽名本,可惜已失去。我手上的這本《九葉集》(江蘇:江蘇人民,1981),是九葉派九位詩人送給《詩網絡》主編王偉明的合集,但書名頁上卻只有6個簽名,此中穆旦早逝,唐湜和唐祈卻因居住城市偏遠,未能及時簽上,可見一本合集要所有作者都簽上名,不是件容易的事。另外這本《小鬼鳳兒》(上海:新群1949),是聶紺弩的第一個劇本,其有趣之處是同時送給三個人的,哪是在甚麼情況下送出的?該歸誰保存呢?

也有些簽名本不是由作者本人送出的,我藏有吳組緗的《山洪》,在扉頁簽名送人的,不是吳組緗,竟是曹辛之(詩人杭約赫),原來他是本書封面的設計者和發行人,這種簽名本是較少見的。還有些書原本是沒有簽名的,書主在若干年後認識了作者,請他題簽的,我的《鷗外詩集》,就是書出版後40多年才簽上的;我有一本謝青(台灣詩人)《春天的港》(台北:新詩週刊,1953),更是52年後的今天才簽上不久的。這些簽名本,作者有時會寫上幾句話,那就更加珍貴了!

不同版本的比較研究

我個人喜歡收藏同一本書的不同版本,透過不同版本的比較研究,你會發現它們的內容會略有出入。比如蕭紅的《曠野的呼喊》,我有1940年重慶上海雜誌版,和1946年上海雜誌版兩種版本,此兩版封面不同,內容亦略有增删──前者收七個短篇,後一種則删去第一篇《黃河》,只剩下六篇。對研究者來說,含七個短篇和六個短篇的同一本書,應有其研究價值。

葉永蓁的長篇小說《小小十年》,我見過1929年上海春潮書局和1933年生活書店兩種不同版本。前者為上下冊的初版,後者則為一冊過,而且後面還多了篇〈後記之後〉,並更換增加了不少插圖。

本港作家望雲的散文集《星下談》,我也見過兩種:一種是封面設計優雅的正版本,1949年7月由香港東方出版社出版,32開本,才80頁;另一種則是封面庸俗,內文為適應紙張開度而胡亂删減至64頁的「疑翻印本」。

舉了三個例子,大家可以看到版本研究的重要,而這也正是舊書受藏書家重視的原因之一。

前任書主的留言

除了比較版本,我也很愛讀前任書主在書內的留言。碧野在戰時寫過一篇小說叫〈烏蘭不浪的夜祭〉,後來收進小說集《三次遺囑》(新新出版社,1947)中,我有幸買到這本書,還讀到前任書主「光仁」1948年在書後留給女友「愛蓮」的留言:

像搜羅古董的,我今天又找到了它,也許算是奇迹。還是用童年的心境再三讀過它,在往昔,我讀過它──烏蘭不浪的夜祭──千百次,可是,每次都像初讀它時的感動。〈烏蘭不浪的夜祭〉,發表於民國三十年,首刊於《文學月報》,那時,在重慶、在昆明、在桂林、在曲江……千萬人為它轟動,騷動了整個文壇,作者碧野,隨之成名,此篇亦為他的代表作……

此書出於1947年,到1948年已要像搜羅古董般才能買到,暢銷固然是原因之一,亦可見其在戰況紛亂的年代裏留存甚少,同時亦可証明40年代後期的書是很難找的。

我藏的《小小十年》書後,也有一段前任書主的留言:

我很想在讀畢之後說幾句讀後感。因為此書是一自稱革命上進的青年所作的,但我看來只不過是一個封建時代的「遺少」,並且許多地方誤解了革命,而實在又不革命;更誤解了什麼是愛情。透過這些書後留言,往往能增加我們對該書的了解,在研究時幫助不少。前任書主這段話,或多或少亦反映了當時的人,對這位曾受魯迅提拔的國民黨軍官作家──葉永蓁底傑作的評價。

何處可買到、讀到這類舊書

在介紹過那麼多舊書後,大家可能會產生以下的疑問:

如今還能買到這些舊書嗎?

我們可在哪裏讀到這些舊書呢?

由於香港的特殊環境,如今舊書店已大部分為時代巨輪淘汰,剩下來的幾間,貨式較二三十年前相去甚遠,大抵已難買到甚麼好書了。不過,想買好書還是有點門路的,國內的大城市如北京、上海、南京等,還有不少舊書店,只要你付得起,而又有「書緣」,還是可以買到好書的。去年底我去了一趟上海,就滿載而歸的帶回來三四十本書,不過價錢很貴,平均價在150左右。我經常聽朋友說國內書貴,動輒以百千做單位,本來不甚相信,那次上海之行算是開了眼界,印象最深刻的是滕固的《迷宮》(上海:光華書局,1924),普普通通的一本小說集,姚志敏等的《書影》和張偉的《塵封的珍書異刊》都介紹過,不算罕見,你道書商開價多少?告訴你,是1800,而且無折無扣,鐵價不二,實在驚人!

不買,就讀不到嗎?

非也,非也!近的如中大圖書館,大會堂參考圖書館,都有不少這類精品,只是不能外借,你得要找時間到圖書館去慢慢「磨爛蓆」了。遠一點的有北京的中國現代文學館,新文學藏書全國第一,你有時間、有機緣,是值得一去再去的。

至於民國版新文學私人藏書家中,藏書最豐富的,是北京的姜德明和上海的瞿永發。

姜德明(1929-)自1940年代開始收藏新文學舊書,50年代初入人民日報當編輯,至90年代以人民日報出版社社長名義退休,四十年來一直生活於北京文化人及舊書業的圈子內,藏書之多,敢說是唐弢之後第一人。他除了藏書、讀書外,熱愛寫書話,已出書話集數十冊,他的《書衣百影》(北京:三聯書店,1999)和《書衣百影續編》(北京:三聯書店,2001)圖文並茂,資料豐富,被舊書業者奉為寶典,可用作按圖標價,甚受歡迎。

我去年八月赴京,專程探望並訪問姜老,他住在人民日報退休員工宿舍,約千呎的兩房樓層裏,雖然一屋都是書,可幸整理得井井有條,看樣子比我略多,不見得特別突出。豈料打開書柜一看,卻原來密麻麻的排了好幾層,裏裏外外隨手拎一本都是珍品,「書壇祭酒」決非浪得虛名,令人佩服!

上海的瞿永發約50歲左右,由1980年代開始收藏新文學民國版舊書,據說那時候書價還很便宜,三兩塊便能買到好書,十多二十年來竟藏得精品不少。他住在一幢三層高,每層僅三數百呎的平房裏,家具似乎只有一張床,連招呼客人的地方也欠奉,全屋只有書架、書架,還是書架,當然都藏滿了舊書。我們在香港難得找齊的趙家璧的《良友文學叢書》、《晨光文學叢書》和巴金主編的《文學叢刊》,他的說法是「幾經辛苦才從幾套中揀齊一套品相好的」,令人羡慕得牙癢癢!

瞿永發

書房一角

我問他的「中國現代文學史料藏館」中,值百元以上的藏書有多少?他沈吟了一會,答:「總有二、三萬本吧!」這樣的藏書量,足可媲美姜德明了。

南瞿北姜兩大藏書家的民國版新文學舊書,對愛讀這類舊書的愛書人來說,簡直是尋寶者心中的「所羅門王寶藏」!

──寫於2005年6月15日

.jpg)