《導路》

《學友副刊》

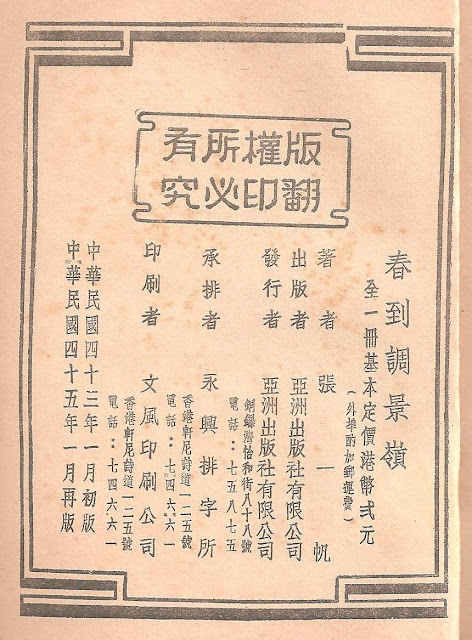

《學友》書影(從網上轉載)

詩人夕陽透過柏雄傳來一九五O年代兩頁油印刊物的書影,我不單未見過,連聽也未聽過,非常珍貴。

《導路》封面有屈原《離騷》的詩句「乘騏驥以馳騁兮,來吾道夫先路」。未見原件,憑想像大概是閱讀札記或指導閱讀之類的刊物,可反映當時的年輕人熱衷閱讀的實況。

另一頁《學友副刊》雖然同樣未見原件,卻使我激動,這是我在慕容羽軍的文章以外,第一次見到有人提起《學友》。

慕容羽軍夫人雲碧琳是從一九五O年代開始創作的女作家,她曾經編過《學友》、《中學生》和《文藝季》三種文藝刊物,前兩種在一九五O年代出版,後一種則是一九六O年代初的。《中學生》和《文藝季》我曾先後藏過,讀過,還寫過評介的文字,惟獨《學友》則是數十年未遇,引為憾事!

因為夕陽這頁書影,刺激了我再次上網查《學友》,距上次多年,如今網上的「學友」,除了大部分是歌星學友和台灣《學友》以外,終於讓我找到少量與香港《學友》有關的條目:

此中我最有興趣的是西西首次得獎的故事:一九五五年,《學友》舉辦徵文比賽,讀初三的西西,以小說〈春聲〉越級挑戰,得高級組冠軍。原來《學友》竟是西西得獎的起步點。

一個叫《黃霑.故事:深水埗的天空(1949~1960)》的網頁提到《學友》時,不單提供了書影,還有這麼一段文字:

《學友》雜誌是50年代叧一個熱門的青年寫作園地,有左派背景。少年黄湛森心中有火,發表慾强,投稿不分左右,對象當然少不了《學友》。

原來黃霑當年也是《學友》的投稿者之一,頗令人意外。不過,這段話中的 「有左派背景」這句話很有問題。他大概把《學友》和當時一個名為「學友中西舞蹈研究社」(「學友社」) 的左派團體混淆了,以為《學友》必然是「學友社」出版的。其實不然,據《學友》的主催者慕容羽軍,在他的半自傳《為文學作證──親歷的香港文學史》(香港普文社,2005)中說:

一九五O年代,余英時、徐速和劉威三人合組高原出版社,得「綠背」支持出版書刊,把慕容羽軍拉去編《少年雜誌》,他從中抽掉了部分資金,出版「一份小型刊物《學友》半月刊,參與其事的有嚴南方、黃振玉、雲碧琳和我」(頁92)。此所以《學友》不是左派刊物,而是「綠背」文學之一。因為慕容有實際的編青年刊物經驗,任總策劃,雲碧琳作執行編輯。我們在《學友》的書影中見到一大群編委,其實都是供稿的招徠名家,此中我特別要提的是老報人嚴南方,他是嚴以敬的父親,後來也編過《文學世界》。

慕容羽軍還說《學友》是一九五四年九月創刊的半月刊,連續出了兩年多(頁95)。苟如是,則《學友》最少出了四十八期,然而,多年來香港的舊書市場上何以從不見其蹤影?《黃霑.故事:深水埗的天空(1949~1960)》提供《學友》的書影時,附帶有這麼一句:

照片出自《學友》,1954年11月,3期

我特別留意「3期」字樣,如果九月創刊,十一月第三期,明顯是月刊,而不是慕容所說的半月刊,究竟誰是誰非,有待探究!

《星島日報》學生園地作者旅行

一九五O及六O年代青年刊物的編者,大都擅長以集會、講座、舞會、旅行及支持刊物出版的手法來連繫讀者,我珍藏的一組照片就是《星島日報.學生園地》所辦的旅行,特選有三角旗團名的那張供大家參考。此中最成功的組織是《中國學生周報》的通訊員,除了舞蹈組、戲劇組、音樂組……,最出色的是學術組,辦學術活動以外,還出資支持通訊員的組織,如阡陌文社的刊物《阡陌》,組內刊物《學生之家》及《學園》等。

慕容羽軍一九五O年代編過《天底下》和《中南日報.學海》,都是以年輕人為對象的刊物,深知連繫年輕「粉絲」的重要,因此,在他策劃的《學友》書影上,大家可以看到發刊了十多位「基本學友」的名字,大概這些就是《學友》的義工。

回頭再說夕陽書影的那頁《學友副刊》,應該是「基本學友」配合《學友》而出版的油印本。從這期出版於一九五五年五月的第二期看,在時間上也很正確。封面右邊有主編陳冠雄(夕陽)、方織霞和曾國華等三人。夕陽是活躍於一九五O及六O年代的詩人,他出過《夕陽之歌》(香港麗虹出版社,1959)和六人詩集《擷星》(香港麗虹出版社,1960),此外,青年文叢:《原野的呼喚》和《白花之歌》,《新詩俱樂部》、《月華詩刊》……都與夕陽有關 ,是一九五O年代青年文壇上的重要人物;方織霞的作品曾被選入謝克平編的《香港學生創作集》(香港亞洲出版社,1956),她的〈慧妹妹的撲滿〉寫小女孩既想儲錢,又忍受不了雪條的誘惑的小故事。從生活中取材,小女孩的心理活動亦掌握得不錯;曾國華不認識,想來也該是當年的活躍份子。至於排在中間的要目,區惠本、梓人和曾逸雲都是後來響噹噹的名字。

看了兩頁書影,痴人說夢的寫了一大堆,希望他日能盡快見到原件,找到《學友》,還我心願!

──2018年12月