圖A

詩人行事作風與眾不同,且先看信封(圖A):我發現得遲,僅存三張。炎培之信封愛直寫,長長的佔了整個版面,構圖飽滿。最有趣的是第三張,中英並用,那個長長打勾的Local很「詩」!

圖B

圖B是我現存老蔡手稿中最舊的一張,信寫於一九九八年九月二十二日,當時我在加拿大多倫多,沒有了信封,不知他是否寄到楓葉國給我的。他提到當年在渣華道見到我的那次,應該是一九八O年代的事。那時候我為天主教慈幼會編中學生月刊《青年良友》,出版社就在北角碼頭的渣華道上,某次道上遇蔡詩人,遂奶茶咖啡於茶餐廰,難得他多年後仍記得。

圖B1

圖B2

當年我贈他的是《書人書事》(香港作家協會,一九九八,圖B1),此中半本書寫《香港青年文運的回顧》(圖B2),有很多篇文章都是談一九五O年代香港文壇的,蔡詩人當然「如見故人」了。在〈《詩朶》及其他〉中,我提到刊物中有藍菱的詩,若不是蔡詩人指出,我還不知道那就是葉維廉哩!

圖B3:許定銘、盧因和金炳興及夫人們攝於多倫多街頭(1998年11月)

此外,他還問我在加拿大曾否見過盧因。香港地方細,大小的概念難與世界性比較,須知盧因在溫哥華,我在多倫多,兩者之間搭飛機都要五小時,想見面談何容易。偏偏世事無巧不成書,盧因居然搭機東來,透過金炳興找到了我,大家在雪地街頭留影(圖B3)。

圖B4:蔡炎培、盧因、許定銘

其後某次盧因回港探親,我趕快拉了他與炎培茶聚(圖B4),那當然是後話了。

二OO二年,為記念寫稿四十年,我出了兩本書:《醉書室談書論人》(圖C)封面是詩人路雅的女兒懿棣設計的,老大一個「醉」字作網底,書名在右邊,左邊密麻麻的排滿我珍藏的書影,深得我心;《爬格子年代雜碎》(圖C1),封面是書房窗下的銅鑼灣避風塘,封底是向河居日落……。這兩本書是我個人生命長河的中途站,是件珍貴的紀念品。當年我新用了口述的電腦軟件,一邊講話,文字迅即在屏幕上出現,寫得很快、好玩!

圖C

圖C1

書寄給炎培,他居然前後給了我三封信。

圖C2

圖C3

圖C4

先看圖C2。我前面說過,這兩本書是用口述軟件寫的,它最大的缺點是出錯同音字,你校對時稍一不留神即鬧笑話。在《爬格子年代雜碎》後記的最末,我這樣說:

如果這本紀念集能引起你的興趣,奈心的讀完,謝謝!如果你夠細心,你立即會發現「奈心」應該是「耐心」才對,然而,我和負責校對的王偉明都看了多次,卻没有校出來。書到了蔡詩人手中,一下子就看到了,還特意來幽我一默,可見蔡詩人幾十年的副刊編者經驗,功力深厚!

信末有一句「死火戴天給你寫得咁生猛,可見詩人必須要有派頭。哈哈。」寫的是我與戴天同赴宴的趣事,有興趣者不妨翻翻《香港小事》中的〈與詩人同席〉,在《許定銘文集》網站可迅速查到。

《醉書室談書論人》中有一篇〈兩本六十年代的小說選集〉,我在這篇文章中介紹了友聯出版社的《新人小說選》和學生生活報出的《遲來的春天》,炎培為我作了不少補充和更正,值得在此補上一筆。在談《遲來的春天》中的短篇時,此中有位司馬靈寫了篇〈英雄之路〉,讀來不覺有特別出色之處,也不知道作者是誰,只輕輕帶過就算。大抵炎培看不過眼,即在信中(圖C2)點醒我:

……司馬靈即義家兄凌麥思另一筆名,源自他的英文名Smiling正譯與倒譯。呀,原來司馬靈即是凌麥思!

凌麥思我是知道的,一九五O年代他在香港的文藝刊物上發表過不少散文及小說,我記得很多都在《文壇》見刊,好像沒出過單行本,故不受人注意。近聞李洛霞正全力發掘這位被湮沒的作家,希望她早日有成,讓我們對凌麥思有更深入的了解。

在同一篇文章〈兩本六十年代的小說選集〉中,我介紹友聯出版社的《新人小說選》時談到該書的作者群,根據我的所知,指出「自欒復到桑品載的六位,都是台灣的作家」(頁98)。

原來我錯了!欒復竟是蔡炎培極少用的筆名之一。

二O一三年一月二十四日,詩人給了我 圖C2那封信後還有話要說,同日即寄了另一信圖C3給我,其後在二月二十五日再修書一通,談了〈煤生〉創作的始末。不過,詩人的字很「詩」,怕大家看不清楚,謹錄如下:

〈煤生〉應是1965阿泉我們幾人共寫「四毫子小說」日子期間的作品。發表後,戴天語我,你看過台灣的煤礦?我說不。原來台灣煤礦有許多隨着時代不幸而不幸的大陸人。正合了毛澤東一句話:中國這麼大,死人是常有的事。〈煤生〉寫台灣煤礦寫得悲、寫得真、寫得好,這就是當年我把他誤以為是台灣作家之故。

欒復這個筆名,想不到有這樣美麗的解釋。好罷,就依你的所見為定巘。一笑。

圖D

二OOO年以後,作家協會的會刊《作家》有個短時期由我組稿,大概炎培那兒也由我寄送刊物,此所以他會來信(圖D)告訴我收到期刊,「有空隨時喝茶。你請客,我付帳」,詩人幽默如昔。

圖E

圖E1

二OO三年我出了盒型的《浪迹天涯》(圖E),詩人收到後,寄來一紙詩信(圖E1),他這首〈作家過馬路〉相當有趣,抄給大家欣賞:

許多福頭過馬路我愛炎培的詩,大多因為它們表面上看淺白易懂,而實際上卻內涵深邃、含哲理。這首叫〈作家過馬路〉的短詩,誰都可以清清楚楚看到他在描述一位老人家戰戰兢兢過馬路的事件。但,你有無想過詩人何以會寫那麼簡單的,每天在太陽下發生過億萬次的老事?

這個首遭口頭警告

那一個被票控

還是我們的作家最有禮

把丟在一旁的蘋果、東方、太陽報

審慎放進垃圾桶

生蟲枴杖權作士的用

跟斑馬佬點頭

對莫文蔚海報注目

然後

往左望一望

向右望一望

安安全全過馬路

其實這首詩叫〈作家過馬路〉可以,叫〈詩人過馬路〉也可以,叫〈老嘢過馬路〉都可以……,何以炎培會在信中給我寫那麼一首詩?這是隨手寫下的,没留底稿?發表過嗎?都值得深思!及後,我在他的信內讀到以下這句話才明白過來:

信前的詩作,昨日完稿,換言之,突然息勞歸主,當是最後的聲音。一笑。大家可以看到:這句「無厘頭」的話跟信和詩是毫無關係的,詩人喝醉了?

非也,非也,想深一層,一點也不好笑。炎培看似遊戲人間,實際不知多清醒。我的看法是:詩人隨意過馬路,掛住看莫文蔚海報,險些出意外,幾乎丟命,事後清醒才寫了〈作家過馬路〉自嘲,如果我乖乖守規距過馬路,就唔使嚇餐死。現實和詩境往往是正反的!

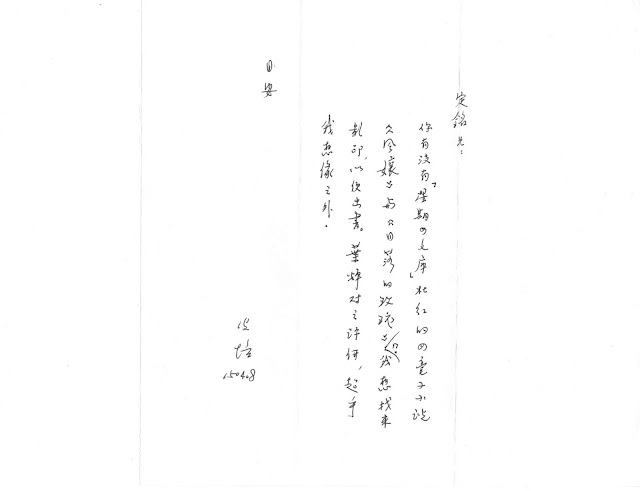

圖G

圖G1

二OO八年我岀了《愛書人手記》(圖G),炎培以為我發了達,來信(圖G1)說:知道我重金購舊書,必然「火燒旗杆之外,火燒棺材必矣」。「火燒旗杆」是長炭(長嘆世界),凡香港人都明白;但「火燒棺材」嘛,是「嘆死」還是其他?還得請教高明。

事實上老許從未發達,高價搶購舊書,乃係還心頭好,書讀完,寫過書話,還得再賣出去,然後再買入新的舊書,如此以書養書,書話才可以長寫長有,書才可以出完一本又一本;人家稱我為藏書家,否認到口乾都没人信,只好不再說話,自認愛書人勉强可以。

圖H

圖H1

H2

炎培見我寫他的四毫子小說,曾寫信來問(圖H)可否借他重印,我覆他是人家借我讀的,書已還了,不好再借。他信也好,不信也好,我無法幫忙。幸好復刻版《日落的玫瑰》(香港唯美生活,二O一O,圖H1及H2)總算面世了,我真替他高興!

圖K

圖K1

圖K2

圖K3

蔡詩人給我的信中,最懸疑的當數零三年十二月一日的這通(圖K),他以為我對事件最清楚,而事實上我一無所知。且不說前邊仲鳴約稿的事,後半部說:

人家歡喜庋藏我的手稿,我還是當年學生園地一樣,喜見手稿化為鉛字,尤其是柯式印刷,大大滿足寫作正常的虛榮心。洩氣的事當然有,如錯字;如整個詩行不翼而飛。〈一個孩子和他的木偶〉,結句「不是鹹蛋超人想像的大圓滿」,隱身白紙之後,只有我知道。這段文字一讀、再讀,莫名其妙。從字面看:詩人在某處發表了一首叫〈一個孩子和他的木偶〉的詩,但末句卻給人砍掉了,心裡很不高興,向我發發牢騷。

但,為甚麼向我發牢騷呢?難道與我有關?

我突然靈光一閃,翻開《作家》月刊檢查。好傢伙!居然讓我猜對了:二OO三年六月,第二十一期《作家》,發表了蔡炎培的長詩〈一個小孩和他的木偶――給木蛋〉,詩名略有不同,但肯定是它。這首長詩佔了三頁,連兩組零,共八節。此詩最後之處是:

從零的歸於零雖然《作家》不是我編的,但蔡詩人的稿可能是我約回來的。十多年後的今天,老許替蔡詩人補回結句「不是鹹蛋超人想像的大圓滿」,並將原詩再刊一次(圖K1-3)以示賠罪。

我是蠄蟝你是圈

圖M

圖M1

圖M2

公元二OOO年,蔡浩泉不幸病逝,我寫了〈雨季和《星期文庫》〉發表於《作家》第八期(圖M)以示悼念。蔡詩人知道我關心他的老友,贈我詩作〈給浩泉〉兩頁(圖M1-2),寫的是他們五個人:沙里、桑白、周石、蔡浩泉和蔡詩人五個小伙子共住一起的舊事,是我唯一蔡詩人的手稿,正好拿來為這篇〈蔡詩人炎培手迹大展〉壓卷!

──2019年1月

沒有留言:

張貼留言