火子為紺弩寫序

許定銘

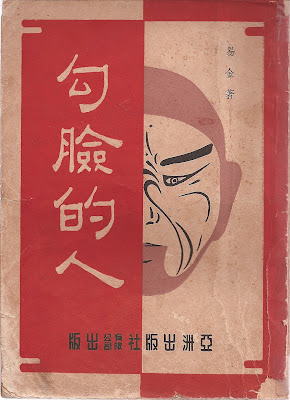

聶紺弩﹙1903~1986﹚一九四O及五O年代在香港出過好幾本書,其中有一本雜文《寸磔紙老虎》(香港求實出版社,一九五一),厚一四四頁,收雜寫四十多篇。紺弩在〈題記〉中說,這些文章原是香港《文匯報》〈編者的話〉的部分,發表時不署名,到現在出單行本了,才認祖歸宗,署名出版。至於書名《寸磔紙老虎》,含義更深:「寸磔」有千刀萬剮的分屍之意,「紙老虎」指的是「美帝」;書內文章寫於「抗美援朝」年代,全是政治嘲諷之作,如今看來是過時了,無甚可觀,但最特別的,此書居然由詩人劉火子寫序。

詩人劉火子(1911~1990)寫詩五十年,編詩刊、編報紙,還當過戰地記者,寫過不少戰地通訊,有詩集《不死的榮譽》(香港微光出版社,一九四O)傳世。一九五O年,劉火子任香港《文匯報》總編輯,聶紺弩是新聞記者,他們每天晚上各佔書桌一角,各有各忙,有時埋首疾書,有時用毛筆醮紅墨水在白報紙上寫標題,有時用剪刀漿糊……。這樣的時間有八九個月,培養了兩人深厚的交情。

劉火子的這篇序文,不單分析了當時的政治形勢,還記述了兩人交往的經過,可作為研究者的第一手資料。序文寫於一九五一年三月,兩個月後劉火子即離港北上定居上海。

拓荒者的足印

──讀《紋身的牆──劉火子詩歌賞評》

許定銘

我雖非生於香港,但在本地生活超過一「甲子」,我在此成長、受教育、工作……,這個育我、活我的南方小島是我深愛的家鄉。除了熱愛香港,我更愛本土文學,此所以一見有關香港文學史的書出版,不問內容是否充實,售價是否高昂,我均亳不猶豫購入,且迅即一口氣讀完,像:

到二OO五年,終於見到由本地學者慕容羽軍執筆,副題為《親歷的香港文學史》的《為文學作證》(香港普文社,2005)。慕容羽軍在香港文學界活動超過半世紀,由他撰寫的香港文學史,非常接近事實。不過,由於他活動的圈子大部分為「綠背文學」的範圍,對其他的文學圈子了解未夠深入,評論時不免有所偏頗,尤其一九四九年以前的香港文學,他所知有限,使《為文學作證》只成了香港二十世紀後半截的文學史。

難道香港沒人可以寫「香港文學史」嗎?非也!

香港的學者們不敢動手寫「香港文學史」,是因為資料貧乏。中國新文學運動開展以後,香港很早就響應了,一九二O年代中期的《大光報》、《循環日報》、《大同日報》和《華僑日報》等,都有白話的文藝副刊,而第一批新文學作家侶倫、望雲、傑克、謝晨光、侯汝華、劉火子……等人出過不少單行本,辦過《島上》、《紅豆》、《伴侶》……等新文學雜誌。然而,現在我們完全沒法見到這些書刊的實物,知道的都是間接得來的訊息,憑這樣的二手資料就能寫出好的文學史嗎?我很懷疑!

今天劉麗北終於踏出了第一步,讓我們讀到資料翔實可靠的史料──《紋身的牆──劉火子詩歌賞評》。

本身從事經濟資訊的劉麗北,是香港一九三O年代詩人劉火子的長女。詩人劉火子(1911~1990)原名劉培燊,生於香港,只接受過很基本的學校教育,他一九三二年開始寫作,作品有新詩、詩論、小說、報導……,出過詩集《不死的榮譽》(香港微光出版社,1940)。一九三四年起參加「島上社」的文學活動,創辦《今日詩歌》,編輯《大眾日報》的文藝副刊,到四十歲後才轉到內地生活,仍不斷寫詩近五十年,是位真正的詩人。劉火子由一九三二至五一年,近二十年的文學生涯,由寫作到文學活動,均以香港為重心,要寫香港文學史,像劉火子這樣的詩人和他的朋輩是絕對的首選,但,這些一九三O年代的作家在香港留下的作品,卻沒有人整理,甚至不為人所知,實在可惜!

一九九O年,從上海移居香港的劉麗北,到中文大學教授盧瑋鑾家裡,見到她整理劉火子的資料夾,知道香港有人留意她的父親,知道還有人注意劉火子一九三O年代在香港的文學活動時,非常感動,決意要為這件事出點力,她開始搜集並整理有關劉火子的文學活動資料及作品。

經過十多年的努力,她訪問過不少世叔伯,跑遍了香港、北京、上海和廣州的大圖書館,並把老家剩下來的片紙隻字,細心地閱讀、抄寫、複印、整理好劉火子的資料,把它們交給十分關心劉火子的香港大學退休教授黃康顯,讓他寫成了數萬字的研究專著,連同自己悉心編寫的年表,結集專書出版,是香港文壇的盛事。

《紋身的牆──劉火子詩歌賞評》分《序言》、《劉火子詩歌評論》、《劉火子詩歌欣賞》和《附錄》四部分。

《序言》有鄧偉志的〈從詩人到新中國年鑑事業奠基人〉和唐海的〈火子其人〉兩篇,記的是劉火子寫詩以外的兩大事業。鄧偉志曾任中國大百科全書的主編,該文主要記劉火子在編輯《中國百科年鑑》的政績及理念;唐海是香港《文匯報》的創辦人之一,與劉火子深交數十年,他的〈火子其人〉不單述說劉火子在《文匯報》的貢獻,還記述他戰時在桂林的文學活動,是研究劉火子的一手材料。

上篇《劉火子詩歌評論》,收黃康顯的〈香港情懷與文學情結──〉、陳智德的〈寫實作為信念:論劉火子〉和劉麗北的〈筆耕五十年──試論劉火子的詩歌創作歷程〉;下篇《劉火子詩歌欣賞》收他創作的詩歌數十首,以順序編年的形式排列,方便查閱以外,還可以看到他創作的心路歷程及演變。上下兩篇是本書的主體,透過這些可以看到一個詩魂的呼喚和他在香港詩壇的地位,與及後來者對他的評價。最後不能不提的是《附錄》中劉麗北的〈劉火子生平及文學創作簡歷〉,這是他曲折的一生歷程,如非至親,絕對不能整理得如此詳盡、真確!

讀《紋身的牆——劉火子詩歌賞評》,使我最感慨的是:劉火子在詩以外還有不少論文、報導和小說,甚麼時候可以整理出版?其他的一九三O年代作家,望雲、李育中、易樁年、龍秀實、杜格靈……等,他們都是當年重要的作家,對香港文壇貢獻不少,不知還要等到何年何月,才有人出來整理他們的資料,肯定他們的地位,讓史學家們安心去寫香港文學史?

──2010年5月

劉火子史料

許定銘

詩人劉火子(1911~1990)原名劉培燊,生於香港,只接受過很基本的學校教育,他一九三二年開始寫作,作品有新詩、詩論、小說、報導……,與侶倫、望雲、傑克、谷柳等,是香港第一代新文學作家。一九三四年起參加「島上社」的文學活動,創辦《今日詩歌》,編輯《大眾日報》的文藝副刊,到四十歲後才轉到內地生活,仍不斷寫詩近五十年,是位真正的詩人。

一九九O年,從上海移居香港的劉麗北,是劉火子的長女。當她知道香港有人留意到她父親一九三O年代在香港的文學活動時,便開始搜集並整理有關劉火子的資料。經過十多年的努力,她訪問過不少世叔伯,跑遍了香港、北京、上海和廣州的大圖書館,並把老家剩下來的片紙隻字,細心地閱讀、抄寫、複印、整理,終於編好了《紋身的牆──劉火子詩歌賞評》(香港天地圖書,二O一O),收編了劉火子的詩創作四十多首,並整理了他的年表,配合鄧偉志、唐海、黃康顯……等人的評論,是劉火子最完善的史料。二O一一年,是劉火子誕生一百周年,劉麗北又編出了《奮起者之歌——劉火子詩文選》(上海東方出版,二O一一),除了詩作,還加進了《散文、通訊、報告文學》、《戰地報道、特稿》、《回憶錄、書信》、《友儕題贈及緬懷》……,至此,劉火子的研究有足夠的資料開展了!

劉火子的《榮譽》

許定銘

逛舊書店,從不見天日的角落裡搜得劉火子(1911~1990)詩集《不死的榮譽》(香港微光出版社,一九四O)影印本,大喜過望。此書屬《黎明叢書‧甲輯之二》,之一是艾青同時期出版的詩、散文合集《土地集》。據說《不死的榮譽》因戰亂已不傳世,唯一的孤本是黃谷柳戰時購自內地某小鎮地攤,戰後贈詩人劉火子的自用本,如今在他女兒劉麗北手中,並影印了一份贈馮平山圖書館珍藏。我得的這冊,應是圖書館的再複印本,裝釘雖然粗劣,可幸清晰可讀。翻《中國現代文學總書目》,也見有《不死的榮譽》條目,可見上海圖書館中亦藏。

《不死的榮譽》僅六十九頁,收《海》、《筆》、《中國的黎明》、《紋身的牆》、《無名英雄之墓》、《烽火抒情》、《中國萬歲》、《棕色的兄弟》……等詩作二十二首,是詩人一九三七至四O年間,寫於香港、桂林及旅途上的作品,充滿愛國激情,對入侵者的仇恨,放眼戰場所見的瘡痍與悲痛。

詩人對《不死的榮譽》情有獨鍾用作書名,這首以戰場上的軍人摟敵引爆手榴彈而不死,以傷痕換來的「榮譽」,作出高度的讚揚。不過,我更欣賞以中國大地上,戰事的廢墟及鮮血圖案作比擬的《紋身的牆》,和以農村一口古井,對大地變遷冷眼觀察的《井》,是集中最好的兩首。

相關網站:〈劉火子文存〉

許定銘

聶紺弩﹙1903~1986﹚一九四O及五O年代在香港出過好幾本書,其中有一本雜文《寸磔紙老虎》(香港求實出版社,一九五一),厚一四四頁,收雜寫四十多篇。紺弩在〈題記〉中說,這些文章原是香港《文匯報》〈編者的話〉的部分,發表時不署名,到現在出單行本了,才認祖歸宗,署名出版。至於書名《寸磔紙老虎》,含義更深:「寸磔」有千刀萬剮的分屍之意,「紙老虎」指的是「美帝」;書內文章寫於「抗美援朝」年代,全是政治嘲諷之作,如今看來是過時了,無甚可觀,但最特別的,此書居然由詩人劉火子寫序。

詩人劉火子(1911~1990)寫詩五十年,編詩刊、編報紙,還當過戰地記者,寫過不少戰地通訊,有詩集《不死的榮譽》(香港微光出版社,一九四O)傳世。一九五O年,劉火子任香港《文匯報》總編輯,聶紺弩是新聞記者,他們每天晚上各佔書桌一角,各有各忙,有時埋首疾書,有時用毛筆醮紅墨水在白報紙上寫標題,有時用剪刀漿糊……。這樣的時間有八九個月,培養了兩人深厚的交情。

劉火子的這篇序文,不單分析了當時的政治形勢,還記述了兩人交往的經過,可作為研究者的第一手資料。序文寫於一九五一年三月,兩個月後劉火子即離港北上定居上海。

拓荒者的足印

──讀《紋身的牆──劉火子詩歌賞評》

許定銘

我雖非生於香港,但在本地生活超過一「甲子」,我在此成長、受教育、工作……,這個育我、活我的南方小島是我深愛的家鄉。除了熱愛香港,我更愛本土文學,此所以一見有關香港文學史的書出版,不問內容是否充實,售價是否高昂,我均亳不猶豫購入,且迅即一口氣讀完,像:

謝常青《香港新文學簡史》(廣州暨南大學,1990)等沒一遺漏,可惜,每次讀後都很失望。這些書都有個共同點:全是內地的學者所寫。正因為全由沒親身經歷的學人執筆,單靠紙上記錄,很多重點都弄錯了,而且由於資料的缺乏,總給人欠缺了甚麼的感覺。

王劍叢《香港文學史》(南昌百花洲文藝,1995)

劉登翰《香港文學史》(香港作家出版社,1997)

潘亞暾《香港文學史》(厦門鷺江出版社,1997)

古遠清《香港當代文學批評史》(武漢湖北教育,1997)

施建偉《香港文學簡史》(上海同濟大學,1999)

袁良駿《香港小說史》(深圳海天出版社,1999)

到二OO五年,終於見到由本地學者慕容羽軍執筆,副題為《親歷的香港文學史》的《為文學作證》(香港普文社,2005)。慕容羽軍在香港文學界活動超過半世紀,由他撰寫的香港文學史,非常接近事實。不過,由於他活動的圈子大部分為「綠背文學」的範圍,對其他的文學圈子了解未夠深入,評論時不免有所偏頗,尤其一九四九年以前的香港文學,他所知有限,使《為文學作證》只成了香港二十世紀後半截的文學史。

難道香港沒人可以寫「香港文學史」嗎?非也!

香港的學者們不敢動手寫「香港文學史」,是因為資料貧乏。中國新文學運動開展以後,香港很早就響應了,一九二O年代中期的《大光報》、《循環日報》、《大同日報》和《華僑日報》等,都有白話的文藝副刊,而第一批新文學作家侶倫、望雲、傑克、謝晨光、侯汝華、劉火子……等人出過不少單行本,辦過《島上》、《紅豆》、《伴侶》……等新文學雜誌。然而,現在我們完全沒法見到這些書刊的實物,知道的都是間接得來的訊息,憑這樣的二手資料就能寫出好的文學史嗎?我很懷疑!

今天劉麗北終於踏出了第一步,讓我們讀到資料翔實可靠的史料──《紋身的牆──劉火子詩歌賞評》。

本身從事經濟資訊的劉麗北,是香港一九三O年代詩人劉火子的長女。詩人劉火子(1911~1990)原名劉培燊,生於香港,只接受過很基本的學校教育,他一九三二年開始寫作,作品有新詩、詩論、小說、報導……,出過詩集《不死的榮譽》(香港微光出版社,1940)。一九三四年起參加「島上社」的文學活動,創辦《今日詩歌》,編輯《大眾日報》的文藝副刊,到四十歲後才轉到內地生活,仍不斷寫詩近五十年,是位真正的詩人。劉火子由一九三二至五一年,近二十年的文學生涯,由寫作到文學活動,均以香港為重心,要寫香港文學史,像劉火子這樣的詩人和他的朋輩是絕對的首選,但,這些一九三O年代的作家在香港留下的作品,卻沒有人整理,甚至不為人所知,實在可惜!

一九九O年,從上海移居香港的劉麗北,到中文大學教授盧瑋鑾家裡,見到她整理劉火子的資料夾,知道香港有人留意她的父親,知道還有人注意劉火子一九三O年代在香港的文學活動時,非常感動,決意要為這件事出點力,她開始搜集並整理有關劉火子的文學活動資料及作品。

經過十多年的努力,她訪問過不少世叔伯,跑遍了香港、北京、上海和廣州的大圖書館,並把老家剩下來的片紙隻字,細心地閱讀、抄寫、複印、整理好劉火子的資料,把它們交給十分關心劉火子的香港大學退休教授黃康顯,讓他寫成了數萬字的研究專著,連同自己悉心編寫的年表,結集專書出版,是香港文壇的盛事。

《紋身的牆──劉火子詩歌賞評》分《序言》、《劉火子詩歌評論》、《劉火子詩歌欣賞》和《附錄》四部分。

《序言》有鄧偉志的〈從詩人到新中國年鑑事業奠基人〉和唐海的〈火子其人〉兩篇,記的是劉火子寫詩以外的兩大事業。鄧偉志曾任中國大百科全書的主編,該文主要記劉火子在編輯《中國百科年鑑》的政績及理念;唐海是香港《文匯報》的創辦人之一,與劉火子深交數十年,他的〈火子其人〉不單述說劉火子在《文匯報》的貢獻,還記述他戰時在桂林的文學活動,是研究劉火子的一手材料。

上篇《劉火子詩歌評論》,收黃康顯的〈香港情懷與文學情結──〉、陳智德的〈寫實作為信念:論劉火子〉和劉麗北的〈筆耕五十年──試論劉火子的詩歌創作歷程〉;下篇《劉火子詩歌欣賞》收他創作的詩歌數十首,以順序編年的形式排列,方便查閱以外,還可以看到他創作的心路歷程及演變。上下兩篇是本書的主體,透過這些可以看到一個詩魂的呼喚和他在香港詩壇的地位,與及後來者對他的評價。最後不能不提的是《附錄》中劉麗北的〈劉火子生平及文學創作簡歷〉,這是他曲折的一生歷程,如非至親,絕對不能整理得如此詳盡、真確!

讀《紋身的牆——劉火子詩歌賞評》,使我最感慨的是:劉火子在詩以外還有不少論文、報導和小說,甚麼時候可以整理出版?其他的一九三O年代作家,望雲、李育中、易樁年、龍秀實、杜格靈……等,他們都是當年重要的作家,對香港文壇貢獻不少,不知還要等到何年何月,才有人出來整理他們的資料,肯定他們的地位,讓史學家們安心去寫香港文學史?

──2010年5月

劉火子史料

許定銘

詩人劉火子(1911~1990)原名劉培燊,生於香港,只接受過很基本的學校教育,他一九三二年開始寫作,作品有新詩、詩論、小說、報導……,與侶倫、望雲、傑克、谷柳等,是香港第一代新文學作家。一九三四年起參加「島上社」的文學活動,創辦《今日詩歌》,編輯《大眾日報》的文藝副刊,到四十歲後才轉到內地生活,仍不斷寫詩近五十年,是位真正的詩人。

一九九O年,從上海移居香港的劉麗北,是劉火子的長女。當她知道香港有人留意到她父親一九三O年代在香港的文學活動時,便開始搜集並整理有關劉火子的資料。經過十多年的努力,她訪問過不少世叔伯,跑遍了香港、北京、上海和廣州的大圖書館,並把老家剩下來的片紙隻字,細心地閱讀、抄寫、複印、整理,終於編好了《紋身的牆──劉火子詩歌賞評》(香港天地圖書,二O一O),收編了劉火子的詩創作四十多首,並整理了他的年表,配合鄧偉志、唐海、黃康顯……等人的評論,是劉火子最完善的史料。二O一一年,是劉火子誕生一百周年,劉麗北又編出了《奮起者之歌——劉火子詩文選》(上海東方出版,二O一一),除了詩作,還加進了《散文、通訊、報告文學》、《戰地報道、特稿》、《回憶錄、書信》、《友儕題贈及緬懷》……,至此,劉火子的研究有足夠的資料開展了!

劉火子的《榮譽》

許定銘

逛舊書店,從不見天日的角落裡搜得劉火子(1911~1990)詩集《不死的榮譽》(香港微光出版社,一九四O)影印本,大喜過望。此書屬《黎明叢書‧甲輯之二》,之一是艾青同時期出版的詩、散文合集《土地集》。據說《不死的榮譽》因戰亂已不傳世,唯一的孤本是黃谷柳戰時購自內地某小鎮地攤,戰後贈詩人劉火子的自用本,如今在他女兒劉麗北手中,並影印了一份贈馮平山圖書館珍藏。我得的這冊,應是圖書館的再複印本,裝釘雖然粗劣,可幸清晰可讀。翻《中國現代文學總書目》,也見有《不死的榮譽》條目,可見上海圖書館中亦藏。

《不死的榮譽》僅六十九頁,收《海》、《筆》、《中國的黎明》、《紋身的牆》、《無名英雄之墓》、《烽火抒情》、《中國萬歲》、《棕色的兄弟》……等詩作二十二首,是詩人一九三七至四O年間,寫於香港、桂林及旅途上的作品,充滿愛國激情,對入侵者的仇恨,放眼戰場所見的瘡痍與悲痛。

詩人對《不死的榮譽》情有獨鍾用作書名,這首以戰場上的軍人摟敵引爆手榴彈而不死,以傷痕換來的「榮譽」,作出高度的讚揚。不過,我更欣賞以中國大地上,戰事的廢墟及鮮血圖案作比擬的《紋身的牆》,和以農村一口古井,對大地變遷冷眼觀察的《井》,是集中最好的兩首。

相關網站:〈劉火子文存〉

.jpg)

.jpg)