感謝路雅和黎漢傑的努力,復刻版的《戮象》終於面世了。

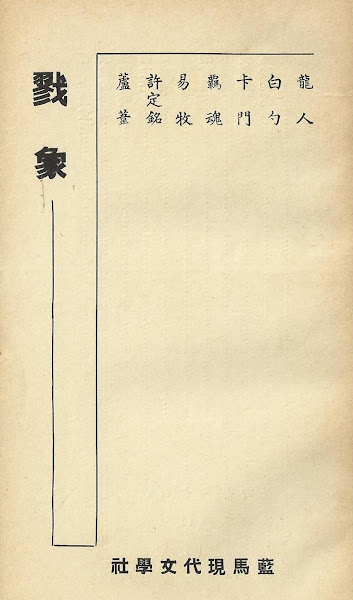

黎漢傑在臉書上高興地發表消息時,有人問:「甚麽東西?」唉,大佬,那「不是東西」,是「南北」;你可以視作「南北和」或者「南北一家親」,因為那是當年四間文社(激流社、芷蘭社、文秀社和海棠社)的代表人合作出版的文集,是共同栽種的成果,而不是「甚麽東西」。那是本七人合集:蘆葦、卡門、易牧、龍人、羈魂、白勺和許定銘。

關於這本書,我已經寫了很多,不想再寫,趁今次復刻面世,集中一起,再貼一次,如今大家有書在手,好還是不好,你心裡有數。

(5~8~2021)

(許定銘臉書2021年8月6日)

誰還有這本書

《戮象》(香港藍馬現代文學社,一九六四) 是我編的第一本書,四十開袋裝,一一四頁,當年只印一千本,除了賣出的百多本外,文友們各取少許,其餘的留在我深水埗老家所租用的一間士多房裡,一場豪雨後報銷。我逛舊書攤四十多年從未見過,「醉書室」的書架上,碩果僅存一冊,誰還有這本書?

一九五O、六O年代的香港青年文壇流行組織文社,鼓勵寫作及出版,當時有七個少年合組「藍馬現代文學社」,由我負責編了這本小小的合集,由龍人的《鬱之花》、白勺的《昏燈集》、卡門的《伊甸園西》、覊魂的《胡言集》、易牧的《不寐題》、許定銘的《灰色的前額》和蘆葦的《突破的構成》組成。

歲月滄桑,如今蘆葦及卡門早逝,龍人及白勺遠居異域失去聯繫,易牧浮沉人海,仍在執筆的,就只有覊魂和許定銘了!

《戮象》出版後甚少送人,印象中只送過如今仍在《新園地》裡閒逛玩古董的前輩李英豪,他在一九六四年末稍《新生晚報》的《四方談》上,曾《向年青文友晋一言》,說:

在這個烏煙瘴氣,狗經馬經充塞的社會中,居然還有一群「初生之犢」,不在利益上鑽,而且自己掏腰包,拿款出版乾乾乾淨淨的文藝習作,雖然不大成熟,但也算難得的了。

不知他還記得否?

──寫於2008年

(許定銘臉書2021年8月6日)

李英豪的棒喝

馬年新春,五十年舊文友詩人易牧來郵,贈我打油詩乙首,詩云:

藍馬匆匆五十載

仗劍攀梯情不再

尤幸吾兄筆鋒在

默默耕耘用心栽

此詩易明,唯第二句「仗劍攀梯情不再」比較隱晦,想極不明,去信問,易牧再來郵:「仗劍攀梯」是暗指當年李英豪訓示我們不要太早拔劍及妄想爬文學的梯子。

呀,原來是這件事!

要說「李英豪對我們當頭棒喝」事件,得從「藍馬現代文學社」的結社說起:一九六O年代初期,少年文人喜結社互相鼓勵寫作,此中有愛寫詩的激流社社友易牧,和他的社友卡門、蘆葦三人發起,邀芷蘭文社的白勺、許定銘,文秀文社的羈魂,及海棠文社的龍人,一共七人合組「藍馬現代文學社」。「藍馬」成立後,於一九六四年十月,出版了七人文集《戮象》(請閱〈誰還有這本書〉)。

在《戮象》的後記中有這樣的一段話:

我們是一群剛離開中學的毛頭(其實有些還在中學裏),竟妄想爬文學的階梯,或許我們確實依然幼稚、無知;但時間的培養會使我們成熟、練達。《戮象》在我們是一個開始,我們希冀着成功,爭取着成功。(頁114)

《戮象》出版後銷情不佳,也甚少送人,印象中只送過如今仍在《大公報‧新園地》裡閒逛玩古董的前輩李英豪。他一九六四年十二月三十日,在《新生晚報》的《四方談》(李英豪、陸離、戴天、羅卡輪寫?)專欄上,曾〈向年青文友晋一言〉,說收到《戮象》後,一則以喜,一則以懼;依他從教育學院學到的教人高招:在教人或罵人之前,先給你一枚糖:

在這個烏煙瘴氣,狗經馬經充塞的社會中,居然還有一群「初生之犢」,不在利益上鑽,而且自己掏腰包,拿款出版乾乾淨淨的文藝習作,雖然不大成熟,但也算難得的了。

然後說《戮象》內的詩盲目迷信「新」,在「形式上的模仿,一方面固然失去自我,另一方面流於空浮堆塞,無病呻吟。與其急於結集,何不切切實實的再打穩自己的基礎」。更直接指出,這些詩的寫法是模仿自商禽、張默、洛夫、紀弦、碧果……等人,還說他可以更明確地指出:誰學誰,那首學那首云云。其後更苦口婆心,以他自己也曾虛浮過,動輒露鋒芒,結果碰得焦頭爛額,來訓示我們,並說:

我老早已聲明不是意在罵罵,或壓遏新苗。此冷水有不得不澆者也!因為足令「為親者痛」!……我摯誠的奉勸《戮象》的朋友們,不要太急於拔劍好不好?

五十年後的今天回憶舊事,我只會輕輕一笑:沒甚麼,李英豪是好人,肯罵我們,肯教訓我們,應該是關心或看得起我們吧!

但,給人指責、訓示,到底是件不愉快的事。當年讀該文後,我有何反應?怎樣也記不起來了,問易牧,他回郵說:

兄問及當年李文對我們的影響,若以激流三子來說,當然是晴天霹靂,媽聲四起。尤其是對蘆葦來說更甚,所以藍馬季第三期他已沒來稿了。反而後期萱人兄卻為我們做了不少功夫,如專訪羈魂與你等。

一九九六至九七年間,吳萱人編《香港六七十年代文社運動整理及研究》(香港臨時市政局公共圖書館,1999)時,曾分別訪問羈魂及我,都被問及「李英豪對我們當頭棒喝」事件的影響。其時已事隔三十年,羈魂回憶時覺得李英豪的語氣頗重,他雖然不大服氣,也無話可說(頁409)。而我則「可能由於那次的打擊做成陰影,使我轉回到比較傳統的創作方面」(頁458)。

同受前輩的訓示,不同的人自然有不同的反應:激流三子不久封筆,易牧棄文從商,卡門、蘆葦先後為癌魔所攫,早登極樂;龍人遠嫁多倫多,相夫教子,過其少奶奶生活;白勺(黃濟泓)大學畢業後入友聯出版社任編輯,曾當《中國學生周報》老總,在文壇上本應有所為,然而,八十年代為追求真愛,放棄本港基業,遠赴大洋彼岸,據云二千年後不久亦騎鶴西去。藍馬七子如今就只剩下羈魂和我,雖年近古稀,還在此「文化沙漠」蹓躂,奔馳的歲月早成歷史了!

──2014年6月25日

(許定銘臉書2021年8月6日)

沒有留言:

張貼留言