崑南悼蔡炎培

兩天前在夢中,目睹一深交摯友突然去世,醒來十分驚駭,馬上 google 一下是否有此新聞報導,幸好沒有,於是釋懷。料不到,今天傳來是竟是現實世界中蔡炎培走了的消息。

我們是老頑童,另類的童言無忌,有一次,笑談生死時,他突然這麼說,你死仔包唔好牙擦擦,記住,到時,你會先向我三鞠躬。我馬上表示不贊同,說,怎會,你的耳朵比我的更大更長。一語成讖,世事如此,確是冥冥中。

我對炎培的思念是永久的,一如他的短詩《思念》:我跟他一輦子戀愛(戀愛寫詩,戀愛生命,戀愛戀愛).......我尤愛他每次公開朗誦自己詩作的他的樣子,百分之二百詩人的樣子。他筆下不朽的詩作,數不勝數啊。鄧小樺說,蔡爺是香港文壇瑰寶,絕對認同。

(崑南臉書2021年9月6日)

胡國賢:敬悼蔡炎培

老蔡是我的伯樂。要不是他的賞識,我也許不會闖進現代詩的窄門。

六十年代的《中國學生周報》是我等中學生爭相投稿的重要園地,尤其每月一期的《詩之頁》。當然,投稿者眾,投籃亦相對較多。猶記1965年8月初,草成逾八十行的組詩《藍色獸》後,便冒昧投往周報詩頁。

想不到月底即收到字體勁秀的「編者」來信,表示「相當歡喜」,還指出有「太多洛夫的影子」,著實一矢中的。不過,他補充說,礙於篇幅,要「分期刊登」。這位編者,就是蔡炎培先生。多年後,我們成為朋友,我愛稱他「老蔡」。

《藍色獸》被「分拆炒賣」,由當年十月到十二月,連刊了三期,卻始終未窺全貌。此外,我至今記憶猶新的是,老蔡喜愛「手多多」的「改詩」,還笑說是「經過殯儀館的化妝」,令我啼笑皆非。不過,嗣後我再投一些較短的詩給他,都蒙刊用。我們就是這樣子藉著書信,神交了一段時期。

1970年中,我籌劃出版第一本詩集《藍色獸》,便親往北角他當時工作的《明報》拜訪他,請他寫序。

一晃原來已是半世紀前的事。

這五十多年來,我對這位亦師亦友的前輩,一直抱持敬重之心。無論朗誦會、座談會、講座,甚至詩獎評審會,遇到他,我總畢恭畢敬地稱他「老蔡」,甚至寫詩文中提及他時,也以此作稱呼,以示既尊重又親切之意。

2014年初,詩友路雅籌劃與我們一起出版《十人詩選》,安排了「打邊爐」聚會,我更有幸與老蔡相逢,言笑甚歡。只是,詩選出版一再耽延。2019年的「發佈會」,老蔡因體弱未能參與,由我代誦他的詩作。之後,斷續傳來他抱病的消息。七月《藍色獸》剛復刻重印,正苦思如何送一冊給他留念,卻於今晨驚聆噩耗。雖說早有一定心理準備,仍不免悲慟。

在此,謹以一首七律,敬悼這位「重情盡性」的前輩。

《敬悼老蔡》

雅歌俗韻譜離鳩

青簡玄衣碧璽愁

醒醉猶纏初結髮

傲狂莫笑亞當頭

重門輕掩沉鐘夜

壯志深埋掛劍樓

此際藍田仍日暖

還看雲海道清秋

──2021年9月6日午

(胡國賢臉書2021年9月6日)

覊魂:思念──悼老蔡

思念不是炒誰的肉絲

思念只是詩之頁頁

──撕開則蕩散為雲

──覆合即聚凝成海

我當然不是您的要人

您始終仍是我的伯樂

寫慣馬經當然懂得相馬

何況一頭初象

一匹藍色獸?

化過殯儀館新裝後

生生鬼鬼,唔,鬼鬼馬馬

您底很中國很中國的

時間

從此戛然停駐

於

永不墜落的亞當頭

也總難割斷的亞當骨吧

無語依然播錄

掩門後某夜鐘聲

離鳩過某闋殘譜

憑誰問

一生花裏究是蝴蝶

抑影葉度紅的

癡蜂?

──2021.9.7

(胡國賢臉書2021年9月7日)

2021年9月7日 星期二

2021年9月6日 星期一

悼蔡炎培(一)

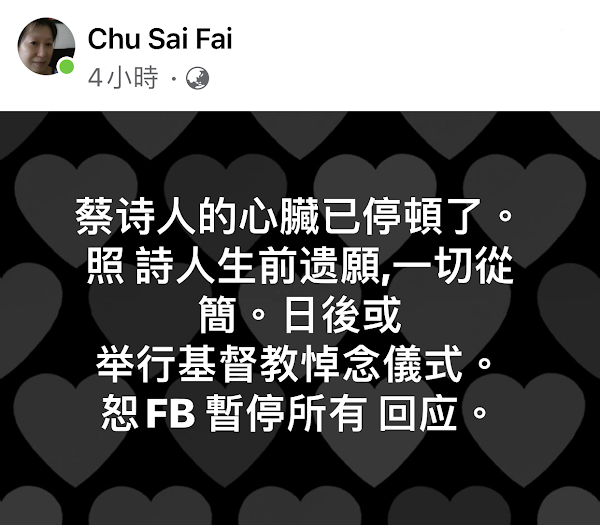

(Chu Sai Fai臉書2021年9月6日)

(沈西城臉書2021年9月6日)

沈西城:獨憐蔡詩人

於詩,我是隔教,不懂,更遑論寫。因而對能詩的朋格外敬佩,常思親炙,從中取經。余師南海余少颿,一手好字,一手好詩,六十年代常帶我往上環銀龍品茗,滿座詩人墨客,以吳肇鍾、蘇文擢二老於我印象至深。吳老能文善武,身為白鶴派掌門,五十年代濠江吳、陳比武,陳者,陳克夫,即為他的高徒。吳老詩,柔中帶剛,不失武無人本色。蘇老滿腹經綸,出口是詩,重韓愈而薄柳宗元,我則愛柳輕韓,「孤舟蓑笠翁 獨釣寒江雪」,遣詞造句,意境造化,豈韓愈所能及。余師仁厚,曰「各有所好難論斷。」余老好詩,有《自強不息齋吟草》,收詩逾百,數度家遷,盡失所有,至是可嘆。

入社會,投身文化界,結識不少能詩友人,其一為賴本能,人稱波士,有孟嘗風,跟他喝茶吃飯,挨不到出錢。他才思敏捷,興起,隨手拿一紙,用日本毛筆揮毫,颼颼蠶聲落,詩即成。字,婉麗勁健,莊妍流美;詩,瀟灑清雅,曲婉幽深。欣羨不已,躬身問道,對曰「詩多讀便可,字多寫即好。」不懂平仄,波士笑道:「這個容易,只要讀熟平上去入即可。」於是「平平平仄仄 仄仄仄平平……」,唸得一頭霧水,搞不大通,方知己無詩才,惟有做塘邊鶴耳。

方寬烈、蔡炎培兩友,皆詩人,方詩人以細膩心待詩,有《漣漪詩詞》一卷,風流蘊藉,舉一首見之──「豈將心事付娉婷 難解醉顏與獨醒 結習纏綿拋不得 淡江水畔草青青」,去世經年,我憶之逾恆。 蔡詩人善寫新詩,詩句掛嘴邊,邊喝邊寫,不寫詩時讀馬經,我稱他為「二經大師」。寫新詩,不落俗套,俚語粗言全入詩,卻不覺其鄙,反添奇趣。七十年代,詩人任職《明報》,編副刊,叫他做蔡大編,擺手道:「西城,使不得,我只是校對,無權選稿。」因而自稱北角蔡校書,語近淒涼。近日,詩人抱恙在家,致電問候,斷斷續續,已失昔日輕快爽朗。戴天去世,失聲慟哭,病情轉壞。詩人新詩殊可誦──「爸爸 在聖保羅中學的日子 你給我每月的零用錢 買了脫苦海 今天 我想你的風濕不礙事了吧 」的確與眾不同 。

(沈西城臉書2021年9月6日)

Rest in Peace 💐

敬愛的香港詩人蔡炎培先生😢

「至少天地沒有忘記我們,我們又再相認。有詩,真好。」詩人悠悠地說。

(Yeemun Oon臉書2021年9月6日)

2021年8月28日 星期六

2021年8月23日 星期一

顏純鈎:與余英時先生的一段文字因緣

(今日這篇文章比較長,沒有興趣的可以略過。

(國際知名的歷史學家余英時先生不久前逝世。我與余先生沒有見過面,但曾經為出版的事和他有過聯絡。他去世後,我再三緬懷我與他之間的零星交往,深感余先生的人格和情懷都足為後世表率。

(余先生曾多次對香港人的抗爭表達支持,他的聲援也引起台灣與海外中國人的廣泛回應。我將與他的一段文字因緣盡可能詳盡寫下來,以供不熟悉余先生的人參考。

(人在艱難苦困中更應該堅守自己的良知,堅定自己的信念,堅忍自己的意志,我希望余先生成為我們香港人的人生楷模。他學養豐厚,視野開闊,追隨時代潮流,反省故國文化。他一生嫉惡如仇,氣節高貴,擇善固執,心胸寬廣,是我們這一代知識分子的精神偶象。

(這篇文章脫稿後,我先將它托付給眾新聞發表,一則他們有較多的讀者,二則也是對這些苦心孤詣支撐住香港傳統價值的媒體人,表示一點由衷的聲援。文章已在他們那裡刊出一段時間了,現在我把它貼在這裡,提供給沒有看眾新聞的朋友們看,與大家分享余先生的風采。

(台灣聯經出版社為紀念余英時先生,做了一個很全面的紀念專輯,有興趣的朋友可以去那裡看看。

(以下為正文。)

與余英時先生的一段文字因緣

天下紛擾﹑人心徬徨之際,突傳來余英時先生溘然辭世的消息。乍聞之下,心頭壅塞,恍若霧海夜航,殞滅了北斗一星——風波險惡,指點迷津的人沒有了。

九十一歲高齡,可稱高壽,夢中撒手,是人生一大幸事,對余先生來說,最好的結局無過於此。余先生一生深研歷史,對現實政治只有「遙遠的興趣」,國事蜩螗﹑民心思變之際,他飄然別去,恰是一種灑脫的姿勢,彷彿說:人間雖多事,恕我不能作陪了。

近日陸續讀到一些懷念余先生的文章,我沒有那麼幸運,從未親灸過余先生的風采,但在約十年前,我因為編輯余先生的散文集,和汪精衛的《雙照樓詩詞藁》,和余先生結了一番文字因緣。現在余先生不在了,我應該把前後的文字接觸公諸於眾,讓更多人對余先生有更深入的了解。

上世紀九十年代,我與劉紹銘和鄭樹森兩位教授時常見面,向他們討教文化出版方面的事。我自己來港後零散讀到汪精衛的詩詞,為之傾倒,和兩位教授談起來,彼此引為同道。當時我們就商定, 一定要邀請到余英時教授為汪的作品寫一篇序,余先生是歷史學家,又是詩詞家,只有他有資格為汪精衛詩詞蓋棺論定,沒有余先生的序,書就寧肯不出。 當年香港還基本有出版自由,放在今日,大概成事的機會就很渺茫了,今日連一本童話都成了禁書,出版大漢奸的詩詞集,想都不用想。

先是,上海華東師大陳子善教授有一次來香港,見面時我也提到這件事,陳教授當時身兼華東師大圖書館館長,他回上海後,就把整本的《雙照樓詩詞藁》影印寄來給我。拜讀之下,更覺得不重版這本集子,是中國文化的一大損失。

當年劉敎授為天地圖書主編「當代散文典藏」,他後來主張幫余先生編一本散文集,我當然十分贊成。我也零星拜讀過余先生發表的散文和文化評論,深知他文章的文化歷史深度和可讀性。現在回頭看,若無劉教授的這番提議,便沒有後來與余先生的接觸,也就沒有《雙照樓詩詞藁》這部重版書了,世事之奇妙,就在這種因果的衍化和轉折之中。當下就由劉教授直接與余先生聯絡,余先生很快就俯允,其後在編輯過程中,我就開始和他聯絡。

余先生的散文集後來以《情懷中國》為書名出版了。余先生文章溫柔敦厚,舉重若輕,懷人述事皆出於真性情,字裡行間閃現智慧靈光,書一出版就受到中港台以及海外讀者的歡迎。

大陸的廣西師範大學出版社看到《情懷中國》,很想出一個內地版,可惜書中一些政治敏感內容需作特別處理,余先生聞訊後一口回絕。他寫傳真告訴我,說:「我早已知道此書不可能在大陸面世,而且也從未有出大陸版的念頭,只因先生當時以此見詢,我不便拒絕而已。現在正好告一結束,其他探問之大陸出版機構都因未見我書內容才表示興趣的,此後請即答以我不想出大陸版,免得浪費先生時間精力也。」余先生特地在「我不想出大陸版」幾個字旁邊打了圈圈,以示重要。

初時,我還不敢貿然提出汪集序言的事。余先生公私兩忙,我與他算初識,貿然提出請求不免強人所難,一旦他回絕了,事情就無可挽回,於是盡量往下拖。直至他的散文集出來後,我才正式寫一份傳真,提起我們有出版汪精衛的《雙照樓詩詞藁》的想法,希望得到他的支持,為重版這部詩詞集寫一篇序言。

世事之有趣,往往就在成敗得失之際,突然「一天光哂」。傳真發出後內心忐忑,患得患失,沒想到余先生很爽快答應了,只說他因為太忙,恐怕要給他一點時間。我連忙又回覆,說時間不限,字數不拘。在我想來,只要余先生俯允,即使片言隻語,也一定會為整本詩詞集增光。

那封傳真寫於2011年1月16日,他寫道:「先生願我為雙照樓詩詞稿寫序,甚感雅意。我從來喜歡汪氏詩詞,對他落葉詞一闕,尤為擊節,今已久不見此集矣。先生欲出注釋本,此意甚好,我當勉寫一短序以當介紹。至於『漢奸』一事,我與先生所見相同,不當與其文學造詣混為一談也。」

從那時開始,到他把長序寫成傳真給我,已是2012年2月6日,其間我從未催促他。他年紀大了,精力有限,案頭不知有多少待辦的事,為汪氏詩詞集寫序,雖政治敏感可放一邊,但其間斟酌取捨,還是很費精神的,因此一直耐心等候。

這期間鄭樹森教授從台灣替我找來葉嘉瑩教授在台灣主講汪精衛詩詞的一隻影碟,我看了影碟,又生起請葉嘉瑩教授為全書作注釋的想法。經一番聯絡,葉教授以年紀太大精力不足為由婉拒了,不過就推薦她的學生汪夢川博士來做注釋,她可以為全書做一次審訂。我想起在葉教授授課影碟上,她朗誦一位「友人」讀汪詩的四首七律,因為詩寫得很好,當時我還把它們筆錄了下來,回頭一查,寫詩的人就是汪夢川。

主意既定,我即將請汪夢川作注釋﹑葉嘉瑩審訂和寫序的事向余先生報告,順便把汪夢川四首詩抄給余先生,以便讓他對做注釋的人放心。余先生讀了汪博士的四首七律,果然也非常讚賞,當下就敲定了汪夢川做注釋,葉教授作全書審訂,並寫另一篇序。

沒有鄭樹森教授替我找來葉嘉瑩教授的影碟,未必想到請葉嘉瑩作注釋,沒有找到葉嘉瑩,未必認識汪夢川博士,找不到汪夢川,不知要為注釋的事拖延多久。而這一切,都因為余先生答應了寫序,而使事情進展更順暢。 在稍後另一次傳真中,余先生婉拒了簽署合約的提議,也拒絕事成之後的版稅分成,他說,葉汪兩位工作量大,應收版稅,「我僅寫一序何能與汪葉二先生同簽版稅之約,此古人所謂『取之傷廉』絕不可為者也。」,又說「此序算是我贈先生及天地圖書,結一場文字因緣,豈不甚美?」他還提到,他為學報寫學術論文也從不收酬,「此是通例」。「 我希望先生接受我這一點誠意,此事到此為止。」

至此萬事齊備,只等余先生的序。

2011年2月21日,余先生寫傳真來,說他手頭沒有雙照樓詩詞稿印本,讓我寄一份影印給他,「先生能否寄贈一份,以便隨時誦讀,為寫序作一點準備否?費神之處,先此致謝。」他要為我們重版的汪氏詩詞集寫序,完全是無償付出,需要看一下原作版本,竟然還要向我致謝。余先生老派人,如此禮貌和客氣,令我想起來,為自己向來待人的輕慢而羞愧。

在等候序言期間,余先生多次寫傳真來交代進度,一再為序言延誤道歉。2011年6月20日,余先生寫信告知收到《雙照樓詩詞藁》影印件,並說「最近尚有緊急事須處理,暫時還不能寫『序』,一俟稍閒,必定趕成,大約不能寫得太長,想先生必能理解。先此佈覆,以免懸念。」

2011年10月19日,他寫傳真來道謝天地寄給他的羅孚傳記,順便提到「汪詩序正在醞釀中,不久必有以報命,乞釋懷。」

2011年11月19日,他覆傳真說收到汪夢川的「後記」,說「弟因近日正在趕寫更早應允之文,尚未完卷。弟近兩月已遍讀有關文獻,如《周佛海日記》﹑《胡適日記》等有關之記載,也想寫一短文,發揮汪之真實心境,肯定其動機,而惋惜其判斷之誤,並願以其人與其詩合併而觀,以顯示此一二十世紀上半葉之深刻悲劇也。弟思緒甚繁,但無時間寫長文,只求在短序道出梗概而已。先此佈覆,以寬先生之心。」

以余先生之輩份,對我一陌生小子自稱「弟」,還稱我為「先生」,我收到傳真後真感無地自容。答應寫序已是天大面子,還要不停交代進度,解釋遷延的原因,再三道歉,以「寬先生之心」,余先生之體貼,實在令人受不起啊!

2012年1月11日,傳真劈頭就說「十分慚愧」:

余先生對自己的承諾如此認真,這真是我近四十年編輯生涯中僅有的遭遇。余先生學養無人可及,但待人禮貌周周,處事一絲不苟,永遠謙抑自牧,他的人品與修養仰之彌高,永遠不可企及。

我永遠記得收到序文的那一天。上班剛到公司,桌上已放著傳真,提醒我稍後會將序文傳來,我隔一陣就去傳真機那裡查看,終於等到第一張紙傳出來,心中既驚又喜。本來以為只是短序,誰知傳真機吐紙不停,那時已不能用驚喜來形容了,只覺眼前一切有如夢境。最後收齊全文,數一數竟有二十八張紙之多,約略算一下,估計全文超過一萬字。當其時,有種千辛萬苦爬山,上到山頂喘息初定,眼前一馬平川,放眼無盡山水,頓覺豁然開朗﹑心曠神怡的感覺。

關於全書的編排,我也曾把自己的一些想法向他報告,徵求他的意見,余先生回覆我說 :

讀到這些文字,既感動又好笑。為這本書,從起意算起,總有十年八載,等了一年多,才等來余先生的序,還要是大大出乎盼望的一篇長序,不但評汪的詩詞,還對汪的政治生涯作一番體貼入微的論述,如此重要的文章,豈有理由當作「序二」或「後記」來處理?真是「好難哦」!說一句笑話,真做了這樣的處理,我豈不給萬千讀者罵死?

余先生的序文,把重點放在剖析汪精衛的人格和心態上。汪氏本意是國民黨若勉強抗日,只是幫了蘇聯與中共,故努力說服蔣介石與日本談判。因蔣不為所動,遂直接與日本接觸,成立南京政府。余先生分析其間複雜矛盾﹑進退維谷的心態,與他誤判形勢﹑造成歷史悲劇的心理基礎。關於汪精衛的詩詞造詣,他強調汪注重抒發山河破碎﹑國勢頽唐之下的壓抑和悲苦,也受個性中的「烈士」心態所影響。序文舉重若輕,提供給讀者一個重新認識抗戰歷史的角度,以及領略汪精衛詩詞的門徑。

中國現代歷史中,領袖人物工詩詞的,當數毛澤東與汪精衛。毛是豪放一路,桀傲雄奇,翻江倒海,汪是婉約一路,傷春悲秋,感時憂世,兩人個性不同,詩詞風格各走極端,恰恰又代表了中國古典詩詞兩派的流風。毛雄才大略,打江山坐江山,汪猶疑徬徨,終成悲劇角色,但若從對中國人民造成的傷害來看,毛血債深重,汪的身世則令人同情。

《雙照樓詩詞藁》重版書進入編輯製作階段,那時我很想把余先生的序文先在報刊上發表一下,一則序文本身是極好的文章,二則也為新書做一點宣傳。恰好有一次,在港大的龍應台沙龍碰到董橋先生,閒談中我提到余先生的序,說可惜太長,不然應該發表一下。董先生想都不想,就說「只要是余先生的稿,多長我都要」。次日我即將序文稿影印寄給董橋先生,不幾日,蘋果日報用兩大版的空前篇幅,一口氣全文刊出余先生的序。

一份高度市場化的暢銷報紙,竟然一次過發表一萬多字的文史長文,對於普通讀者來說,無疑相當「趕客」。這只有董橋先生才可以,也足以體現余先生的文化影響力。

至此,重版《雙照樓詩詞藁》這件事,基本上功德圓滿。

新書預計在當年夏天印出來,正好趕上香港書展。事先,我與書展策劃作家講座的《亞洲周刊》聯絡,想看看有沒有機會邀請余先生來參加書展,一則讓余先生回「老家」看看,二則也讓他見見大陸和台港的讀者,作一演講。余先生年紀大了,長途跋涉太辛苦,我希望主辦機構提供一張頭等機票,減輕余先生旅途的勞累。書展方幾經奔走,解決了機票問題,我即寫傳真正式向余先生提出邀請。

可惜余先生婉拒了,年紀太大,醫生勤阻作長途旅行。我不想放棄這個機會,又與書展方商量,希望再提供一張頭等機票,讓余太太一路陪同,方便照顧,有余太太隨行,余先生應該更寬心。可惜等第二張頭等機票再解決,余先生還是婉拒了,他有更多私下的考慮,余先生再寫傳真向主辦機構道謝,之後向我解釋:

因為這樣,香港與兩岸讀者便失去一次親炙余先生風采的機會,我也失去一次當面聆教的緣份了。

余先生仙逝,對中國甚至世界的學術文化界是一無可彌補的損失,也使我們在正邪交戰的世道上,突有一腳踏空的失落感。香港在火坑裡,台灣在火山旁,中國在懸崖邊上,世界在荊棘途中,人類在十字路口,正當我們最需要精神指引的關頭,我們失去了余先生。

余先生雖然不在了,但他的精神永在,他的人格光輝將繼續照亮我們前行的路,讓我們永遠懷念他,永遠遵照他的教誨去行事和做人。余先生一生都是專制的敵人,他雖然對政治只保留「遙遠的興趣」,極少參與現實政治,但他的道德勇氣,潔身自愛擇善固執的精神,他的睿智與人格光輝,正是我們理想之寄托﹑力量之源泉﹑信心之所在。

「死去元知萬事空,但悲不見九州同。王師北定中原日,家祭無忘告乃翁。」我相信,有一日我們會手執鮮花,到余先生墓前,灑一杯酒,告訴他香港回到香港人手上的好消息。

(顏純鈎臉書2021年8月23日)

(國際知名的歷史學家余英時先生不久前逝世。我與余先生沒有見過面,但曾經為出版的事和他有過聯絡。他去世後,我再三緬懷我與他之間的零星交往,深感余先生的人格和情懷都足為後世表率。

(余先生曾多次對香港人的抗爭表達支持,他的聲援也引起台灣與海外中國人的廣泛回應。我將與他的一段文字因緣盡可能詳盡寫下來,以供不熟悉余先生的人參考。

(人在艱難苦困中更應該堅守自己的良知,堅定自己的信念,堅忍自己的意志,我希望余先生成為我們香港人的人生楷模。他學養豐厚,視野開闊,追隨時代潮流,反省故國文化。他一生嫉惡如仇,氣節高貴,擇善固執,心胸寬廣,是我們這一代知識分子的精神偶象。

(這篇文章脫稿後,我先將它托付給眾新聞發表,一則他們有較多的讀者,二則也是對這些苦心孤詣支撐住香港傳統價值的媒體人,表示一點由衷的聲援。文章已在他們那裡刊出一段時間了,現在我把它貼在這裡,提供給沒有看眾新聞的朋友們看,與大家分享余先生的風采。

(台灣聯經出版社為紀念余英時先生,做了一個很全面的紀念專輯,有興趣的朋友可以去那裡看看。

(以下為正文。)

與余英時先生的一段文字因緣

天下紛擾﹑人心徬徨之際,突傳來余英時先生溘然辭世的消息。乍聞之下,心頭壅塞,恍若霧海夜航,殞滅了北斗一星——風波險惡,指點迷津的人沒有了。

九十一歲高齡,可稱高壽,夢中撒手,是人生一大幸事,對余先生來說,最好的結局無過於此。余先生一生深研歷史,對現實政治只有「遙遠的興趣」,國事蜩螗﹑民心思變之際,他飄然別去,恰是一種灑脫的姿勢,彷彿說:人間雖多事,恕我不能作陪了。

近日陸續讀到一些懷念余先生的文章,我沒有那麼幸運,從未親灸過余先生的風采,但在約十年前,我因為編輯余先生的散文集,和汪精衛的《雙照樓詩詞藁》,和余先生結了一番文字因緣。現在余先生不在了,我應該把前後的文字接觸公諸於眾,讓更多人對余先生有更深入的了解。

上世紀九十年代,我與劉紹銘和鄭樹森兩位教授時常見面,向他們討教文化出版方面的事。我自己來港後零散讀到汪精衛的詩詞,為之傾倒,和兩位教授談起來,彼此引為同道。當時我們就商定, 一定要邀請到余英時教授為汪的作品寫一篇序,余先生是歷史學家,又是詩詞家,只有他有資格為汪精衛詩詞蓋棺論定,沒有余先生的序,書就寧肯不出。 當年香港還基本有出版自由,放在今日,大概成事的機會就很渺茫了,今日連一本童話都成了禁書,出版大漢奸的詩詞集,想都不用想。

先是,上海華東師大陳子善教授有一次來香港,見面時我也提到這件事,陳教授當時身兼華東師大圖書館館長,他回上海後,就把整本的《雙照樓詩詞藁》影印寄來給我。拜讀之下,更覺得不重版這本集子,是中國文化的一大損失。

當年劉敎授為天地圖書主編「當代散文典藏」,他後來主張幫余先生編一本散文集,我當然十分贊成。我也零星拜讀過余先生發表的散文和文化評論,深知他文章的文化歷史深度和可讀性。現在回頭看,若無劉教授的這番提議,便沒有後來與余先生的接觸,也就沒有《雙照樓詩詞藁》這部重版書了,世事之奇妙,就在這種因果的衍化和轉折之中。當下就由劉教授直接與余先生聯絡,余先生很快就俯允,其後在編輯過程中,我就開始和他聯絡。

余先生的散文集後來以《情懷中國》為書名出版了。余先生文章溫柔敦厚,舉重若輕,懷人述事皆出於真性情,字裡行間閃現智慧靈光,書一出版就受到中港台以及海外讀者的歡迎。

大陸的廣西師範大學出版社看到《情懷中國》,很想出一個內地版,可惜書中一些政治敏感內容需作特別處理,余先生聞訊後一口回絕。他寫傳真告訴我,說:「我早已知道此書不可能在大陸面世,而且也從未有出大陸版的念頭,只因先生當時以此見詢,我不便拒絕而已。現在正好告一結束,其他探問之大陸出版機構都因未見我書內容才表示興趣的,此後請即答以我不想出大陸版,免得浪費先生時間精力也。」余先生特地在「我不想出大陸版」幾個字旁邊打了圈圈,以示重要。

初時,我還不敢貿然提出汪集序言的事。余先生公私兩忙,我與他算初識,貿然提出請求不免強人所難,一旦他回絕了,事情就無可挽回,於是盡量往下拖。直至他的散文集出來後,我才正式寫一份傳真,提起我們有出版汪精衛的《雙照樓詩詞藁》的想法,希望得到他的支持,為重版這部詩詞集寫一篇序言。

世事之有趣,往往就在成敗得失之際,突然「一天光哂」。傳真發出後內心忐忑,患得患失,沒想到余先生很爽快答應了,只說他因為太忙,恐怕要給他一點時間。我連忙又回覆,說時間不限,字數不拘。在我想來,只要余先生俯允,即使片言隻語,也一定會為整本詩詞集增光。

那封傳真寫於2011年1月16日,他寫道:「先生願我為雙照樓詩詞稿寫序,甚感雅意。我從來喜歡汪氏詩詞,對他落葉詞一闕,尤為擊節,今已久不見此集矣。先生欲出注釋本,此意甚好,我當勉寫一短序以當介紹。至於『漢奸』一事,我與先生所見相同,不當與其文學造詣混為一談也。」

從那時開始,到他把長序寫成傳真給我,已是2012年2月6日,其間我從未催促他。他年紀大了,精力有限,案頭不知有多少待辦的事,為汪氏詩詞集寫序,雖政治敏感可放一邊,但其間斟酌取捨,還是很費精神的,因此一直耐心等候。

這期間鄭樹森教授從台灣替我找來葉嘉瑩教授在台灣主講汪精衛詩詞的一隻影碟,我看了影碟,又生起請葉嘉瑩教授為全書作注釋的想法。經一番聯絡,葉教授以年紀太大精力不足為由婉拒了,不過就推薦她的學生汪夢川博士來做注釋,她可以為全書做一次審訂。我想起在葉教授授課影碟上,她朗誦一位「友人」讀汪詩的四首七律,因為詩寫得很好,當時我還把它們筆錄了下來,回頭一查,寫詩的人就是汪夢川。

主意既定,我即將請汪夢川作注釋﹑葉嘉瑩審訂和寫序的事向余先生報告,順便把汪夢川四首詩抄給余先生,以便讓他對做注釋的人放心。余先生讀了汪博士的四首七律,果然也非常讚賞,當下就敲定了汪夢川做注釋,葉教授作全書審訂,並寫另一篇序。

沒有鄭樹森教授替我找來葉嘉瑩教授的影碟,未必想到請葉嘉瑩作注釋,沒有找到葉嘉瑩,未必認識汪夢川博士,找不到汪夢川,不知要為注釋的事拖延多久。而這一切,都因為余先生答應了寫序,而使事情進展更順暢。 在稍後另一次傳真中,余先生婉拒了簽署合約的提議,也拒絕事成之後的版稅分成,他說,葉汪兩位工作量大,應收版稅,「我僅寫一序何能與汪葉二先生同簽版稅之約,此古人所謂『取之傷廉』絕不可為者也。」,又說「此序算是我贈先生及天地圖書,結一場文字因緣,豈不甚美?」他還提到,他為學報寫學術論文也從不收酬,「此是通例」。「 我希望先生接受我這一點誠意,此事到此為止。」

至此萬事齊備,只等余先生的序。

2011年2月21日,余先生寫傳真來,說他手頭沒有雙照樓詩詞稿印本,讓我寄一份影印給他,「先生能否寄贈一份,以便隨時誦讀,為寫序作一點準備否?費神之處,先此致謝。」他要為我們重版的汪氏詩詞集寫序,完全是無償付出,需要看一下原作版本,竟然還要向我致謝。余先生老派人,如此禮貌和客氣,令我想起來,為自己向來待人的輕慢而羞愧。

在等候序言期間,余先生多次寫傳真來交代進度,一再為序言延誤道歉。2011年6月20日,余先生寫信告知收到《雙照樓詩詞藁》影印件,並說「最近尚有緊急事須處理,暫時還不能寫『序』,一俟稍閒,必定趕成,大約不能寫得太長,想先生必能理解。先此佈覆,以免懸念。」

2011年10月19日,他寫傳真來道謝天地寄給他的羅孚傳記,順便提到「汪詩序正在醞釀中,不久必有以報命,乞釋懷。」

2011年11月19日,他覆傳真說收到汪夢川的「後記」,說「弟因近日正在趕寫更早應允之文,尚未完卷。弟近兩月已遍讀有關文獻,如《周佛海日記》﹑《胡適日記》等有關之記載,也想寫一短文,發揮汪之真實心境,肯定其動機,而惋惜其判斷之誤,並願以其人與其詩合併而觀,以顯示此一二十世紀上半葉之深刻悲劇也。弟思緒甚繁,但無時間寫長文,只求在短序道出梗概而已。先此佈覆,以寬先生之心。」

以余先生之輩份,對我一陌生小子自稱「弟」,還稱我為「先生」,我收到傳真後真感無地自容。答應寫序已是天大面子,還要不停交代進度,解釋遷延的原因,再三道歉,以「寬先生之心」,余先生之體貼,實在令人受不起啊!

2012年1月11日,傳真劈頭就說「十分慚愧」:

為安慰千里之外一個素未謀面的編輯,余先生不厭其煩,交代他為寫序所作的準備,生怕對方不放心,這真是紆尊降貴到「不合情理」的地步,余先生之為人,實有其不尋常之處。「久已答應的序尚未交卷,但在我而言,實在是萬不得已。去年十二月間我本決定必須完成汪氏詩詞集之序,卻不料中間插進許多限時交卷的文債,又出於幾十年舊交,不能不答應(如為董橋兄七十歲文集寫的詩之類),只有將對我最寬容的人(如吾兄)所囑之事,往後推了下去,實在愧對吾兄也。好在昨天我已開始將與汪詩有關資料舖在書桌上,準備動手寫序了,今天便收到吾兄來信,可謂甚巧。我估計五至七日之內必可完成,脫稿後即傳真與吾兄,請放心。我一向的習慣是在動筆前,將所有重要資料先讀一遍,胸有成竹再下筆。今已開始閱讀,明後日可畢,然後寫序言,想尊處當可再等待一周左右,先此草覆,以釋尊念。」

余先生對自己的承諾如此認真,這真是我近四十年編輯生涯中僅有的遭遇。余先生學養無人可及,但待人禮貌周周,處事一絲不苟,永遠謙抑自牧,他的人品與修養仰之彌高,永遠不可企及。

我永遠記得收到序文的那一天。上班剛到公司,桌上已放著傳真,提醒我稍後會將序文傳來,我隔一陣就去傳真機那裡查看,終於等到第一張紙傳出來,心中既驚又喜。本來以為只是短序,誰知傳真機吐紙不停,那時已不能用驚喜來形容了,只覺眼前一切有如夢境。最後收齊全文,數一數竟有二十八張紙之多,約略算一下,估計全文超過一萬字。當其時,有種千辛萬苦爬山,上到山頂喘息初定,眼前一馬平川,放眼無盡山水,頓覺豁然開朗﹑心曠神怡的感覺。

關於全書的編排,我也曾把自己的一些想法向他報告,徵求他的意見,余先生回覆我說 :

「序文如何安排在西方完全是編輯人的專門權責,作者無權過問。所以先生如何安頓,請全權作主,弟決無異議,也不能有所主張。為了使先生得到充份的編輯自由和自主,弟祇誠懇表示以下的態度:拙文或作「序二」或作「後記」(可改為讀後),放在全書之末,弟絕對樂於接受,並無半點介意,務乞先生放心,千萬勿有任何顧忌,以致發生編輯工作上的為難之感。」

讀到這些文字,既感動又好笑。為這本書,從起意算起,總有十年八載,等了一年多,才等來余先生的序,還要是大大出乎盼望的一篇長序,不但評汪的詩詞,還對汪的政治生涯作一番體貼入微的論述,如此重要的文章,豈有理由當作「序二」或「後記」來處理?真是「好難哦」!說一句笑話,真做了這樣的處理,我豈不給萬千讀者罵死?

余先生的序文,把重點放在剖析汪精衛的人格和心態上。汪氏本意是國民黨若勉強抗日,只是幫了蘇聯與中共,故努力說服蔣介石與日本談判。因蔣不為所動,遂直接與日本接觸,成立南京政府。余先生分析其間複雜矛盾﹑進退維谷的心態,與他誤判形勢﹑造成歷史悲劇的心理基礎。關於汪精衛的詩詞造詣,他強調汪注重抒發山河破碎﹑國勢頽唐之下的壓抑和悲苦,也受個性中的「烈士」心態所影響。序文舉重若輕,提供給讀者一個重新認識抗戰歷史的角度,以及領略汪精衛詩詞的門徑。

中國現代歷史中,領袖人物工詩詞的,當數毛澤東與汪精衛。毛是豪放一路,桀傲雄奇,翻江倒海,汪是婉約一路,傷春悲秋,感時憂世,兩人個性不同,詩詞風格各走極端,恰恰又代表了中國古典詩詞兩派的流風。毛雄才大略,打江山坐江山,汪猶疑徬徨,終成悲劇角色,但若從對中國人民造成的傷害來看,毛血債深重,汪的身世則令人同情。

《雙照樓詩詞藁》重版書進入編輯製作階段,那時我很想把余先生的序文先在報刊上發表一下,一則序文本身是極好的文章,二則也為新書做一點宣傳。恰好有一次,在港大的龍應台沙龍碰到董橋先生,閒談中我提到余先生的序,說可惜太長,不然應該發表一下。董先生想都不想,就說「只要是余先生的稿,多長我都要」。次日我即將序文稿影印寄給董橋先生,不幾日,蘋果日報用兩大版的空前篇幅,一口氣全文刊出余先生的序。

一份高度市場化的暢銷報紙,竟然一次過發表一萬多字的文史長文,對於普通讀者來說,無疑相當「趕客」。這只有董橋先生才可以,也足以體現余先生的文化影響力。

至此,重版《雙照樓詩詞藁》這件事,基本上功德圓滿。

新書預計在當年夏天印出來,正好趕上香港書展。事先,我與書展策劃作家講座的《亞洲周刊》聯絡,想看看有沒有機會邀請余先生來參加書展,一則讓余先生回「老家」看看,二則也讓他見見大陸和台港的讀者,作一演講。余先生年紀大了,長途跋涉太辛苦,我希望主辦機構提供一張頭等機票,減輕余先生旅途的勞累。書展方幾經奔走,解決了機票問題,我即寫傳真正式向余先生提出邀請。

可惜余先生婉拒了,年紀太大,醫生勤阻作長途旅行。我不想放棄這個機會,又與書展方商量,希望再提供一張頭等機票,讓余太太一路陪同,方便照顧,有余太太隨行,余先生應該更寬心。可惜等第二張頭等機票再解決,余先生還是婉拒了,他有更多私下的考慮,余先生再寫傳真向主辦機構道謝,之後向我解釋:

「我自覺過於受到學衛文化界關注,名遠過於實,決不應再出現於公共空間,剩下一點精力,若能讀未經眼之書,偶然有所述作,或尚可有所貢獻。倘仍為中年時期之種種公開活動,與相識或不相識者交往頻繁,則必至不再能吸取新知,徒然浪費無多之來日而已。我近來閉戶不出,即出此一認識,非僅限於香港書展一事也,乞鑑而諒之。」

因為這樣,香港與兩岸讀者便失去一次親炙余先生風采的機會,我也失去一次當面聆教的緣份了。

余先生仙逝,對中國甚至世界的學術文化界是一無可彌補的損失,也使我們在正邪交戰的世道上,突有一腳踏空的失落感。香港在火坑裡,台灣在火山旁,中國在懸崖邊上,世界在荊棘途中,人類在十字路口,正當我們最需要精神指引的關頭,我們失去了余先生。

余先生雖然不在了,但他的精神永在,他的人格光輝將繼續照亮我們前行的路,讓我們永遠懷念他,永遠遵照他的教誨去行事和做人。余先生一生都是專制的敵人,他雖然對政治只保留「遙遠的興趣」,極少參與現實政治,但他的道德勇氣,潔身自愛擇善固執的精神,他的睿智與人格光輝,正是我們理想之寄托﹑力量之源泉﹑信心之所在。

「死去元知萬事空,但悲不見九州同。王師北定中原日,家祭無忘告乃翁。」我相信,有一日我們會手執鮮花,到余先生墓前,灑一杯酒,告訴他香港回到香港人手上的好消息。

(顏純鈎臉書2021年8月23日)

黃君榑:《火鳳凰的預言》後記

《火鳳凰的預言》

後記

黃君榑

一九六七年,家父的詩集第一次付梓出版。時隔半個世紀的今天,我很榮幸能在詩集再版之際,為其寫後記作簡單介紹,並嘗試給讀者提供一種閲讀家父詩歌的可能性,亦算是藉此機會與其時年紀相仿的父親,進行一次跨時空的詩歌對話。

家父早在中學時期,便已用靖笙等筆名寫詩。之後到台灣大學讀書,更受其時活躍詩壇的影響而開始積極創作,才有了這本詩集中的大部分詩歌。是次再版,詩集共分作三輯,均為父親青年時期所寫的作品。當中首兩輯保留了詩刊初版時的樣式,並附上其時所寫的跋言與後記。現添的第三輯則收錄了家父後來散發在各詩刊報紙中的作品,算是對其詩歌的一次較完整的整理。

家父係美國西雅圖華盛頓大學比較文學哲學博士,學成回港後在香港大學比較文學系任職,學術生涯一直深耕文學,尤擅中西古典文學的比較研究。小時候我最享受的時光,就是窩在沙發裡聽父親聲情並茂地講述希臘羅馬神話,講那藏在悲劇中的跌宕起伏,講那在命運面前渺小個體的兵荒馬亂。那時候沙發很寬,家父的形象無比偉岸。每當有機會聊文學就會亢奮不已,仿若有璀璨星辰自其眼中迸發而出,可以連續講上好幾個小時也毫無倦意。小時候的我被這些引人入勝的星辰大海所吸引,現在回讀其詩,才發現原來它們早在父親年輕時,已融匯進其詩性血液中。

解讀家父的詩並不容易,當中大量的神話典故凝練而私人化,並通過一種毫無滯留的速度疊加成無數個似幻疑真的場景,將現實揉成一種敏感且強迫式的精神性探索。就敘事角度而言,我們不妨將首兩輯所錄之詩歌,視作一次連貫且遞進的史詩故事。詩人通過將詩歌的敘事轉化為一種悲劇哲學式的旅途,引領我們步移至其詩歌內部的空間中,並藉由無數個幻象化的場景,記錄其對世界預言式的洞察與解答。 我們要閲讀家父的詩歌,便需先瞭解何謂悲劇哲學式的旅途。旅途在家父眼中象徵著主體以一種向外流放的方式,完成的向內認知之旅,是悲劇的本質所在。不過這一旅途所最終賦予主體的,並不只是對自我的認知,更是在宇宙論框架下對命運的認知。旅途的選擇,原本作為悲劇主體擺脫既定命運的嘗試,卻反而在無意識中進一步推進了這一既定命運的延伸,形成了一種悖論性,敦促主體去直面並尋找最終的意義。

就像俄狄浦斯那樣,詩人也似乎意識到了有某種無從閃躲的力量,持續往他身上堆積沉重,無邊且壓迫,於是決定以詩歌的方式,開展某種向內的俄狄浦斯式自我流放之旅。詩人的訴求也是俄狄浦斯式的,亦即在規避與求索之間,尋找一個擺脫既定命運的出口。詩人在此將目光投向了死亡,當然此一死亡在其詩歌體系中,是隱喻式的。詩人並不認為悲劇人物的死亡是值得惋惜的,是因為從悲劇哲學的角度出發,無論是以何種方式呈現的死亡,均為主體以生命意志對抗既定命運,並最終掙脫的方法,是一種以選擇的死亡來征服既定死亡的勝利。死亡因而富含著滂湃狂熱的生命張力,並向著新的可能性所展開。

就一定層面而言,家父的探索具有某種尼采式的起點。就如尼采詩意地向世人宣佈上帝之死,家父也在其詩歌中,將老邁的上帝視作一種舊制度,並認為其所代表的永生本身,是一種有缺陷且僵化的線性模式,是被單一階段性的永生所囚禁的,少卻了在悲劇哲學精神中那以死向生的澎湃永續性與再生性。

我們可說尼采酒神精神的悲劇本質,是在於主體雖然深刻地洞察了自身存在的有限性,並感到前所未有的虛無與恐懼,卻從未厭倦或否定自身的意義,轉而更義無反顧地沉醉並熱愛自己的有限存在,開始渴望無限次地重回。家父的獵人精神與之相似,我們可將其理解為一種植根於追逐與衝突中的激情,是一種狂歡至死的亢奮狀態。亦是這一亢奮狀態,為其詩注入了一種脫繮般的速度。通過不斷疊加的隱秘意象,詩歌在密集的符號間跳躍並試探,將內藴的俄里翁獵戶精神激發成一種肉眼可見的語速。

家父最終將目光放到了火鳳凰的意象上。歷經無數次浴火重生的火鳳凰,無疑從多個層面而言,完美融匯了詩人所渴望的悲劇性與精神性。一方面火鳳凰依憑著過去的經驗,明確知曉自身終將死亡並再次復活的永恆使命,遂能在真正意義上從容且放縱地接受這一現實,可以直面死亡,並通過死亡本身打破生命的既定程序,通過復活來容納新的死亡可塑性。

我們由此可見火鳳凰的預言,就是詩人的查拉圖斯特拉如是說。詩人藉由悲劇哲學來調和青年時期那無法抑制的死亡壓迫感,並將隱喻式的死亡視作一種離開生命約束的出口。那不斷死而復活的火鳳凰意象,充分而具象地體現了父親所渴望的生命意志,是他給予上帝之死後虛無世界的一次精神性答覆。可能也正因為找到了這個答案,家父後未再頻繁寫詩。可能也正是因為這個答案,協助父親離開了屬於他的少年維特的煩惱,尋到了由死而生的真正出路。

09-08-2021 (寫成)

劍橋大學沃爾夫森學院宿舍內

22-08-2021 (修改)

劍橋大學沃爾夫森學院宿舍內

後記

黃君榑

一九六七年,家父的詩集第一次付梓出版。時隔半個世紀的今天,我很榮幸能在詩集再版之際,為其寫後記作簡單介紹,並嘗試給讀者提供一種閲讀家父詩歌的可能性,亦算是藉此機會與其時年紀相仿的父親,進行一次跨時空的詩歌對話。

家父早在中學時期,便已用靖笙等筆名寫詩。之後到台灣大學讀書,更受其時活躍詩壇的影響而開始積極創作,才有了這本詩集中的大部分詩歌。是次再版,詩集共分作三輯,均為父親青年時期所寫的作品。當中首兩輯保留了詩刊初版時的樣式,並附上其時所寫的跋言與後記。現添的第三輯則收錄了家父後來散發在各詩刊報紙中的作品,算是對其詩歌的一次較完整的整理。

家父係美國西雅圖華盛頓大學比較文學哲學博士,學成回港後在香港大學比較文學系任職,學術生涯一直深耕文學,尤擅中西古典文學的比較研究。小時候我最享受的時光,就是窩在沙發裡聽父親聲情並茂地講述希臘羅馬神話,講那藏在悲劇中的跌宕起伏,講那在命運面前渺小個體的兵荒馬亂。那時候沙發很寬,家父的形象無比偉岸。每當有機會聊文學就會亢奮不已,仿若有璀璨星辰自其眼中迸發而出,可以連續講上好幾個小時也毫無倦意。小時候的我被這些引人入勝的星辰大海所吸引,現在回讀其詩,才發現原來它們早在父親年輕時,已融匯進其詩性血液中。

解讀家父的詩並不容易,當中大量的神話典故凝練而私人化,並通過一種毫無滯留的速度疊加成無數個似幻疑真的場景,將現實揉成一種敏感且強迫式的精神性探索。就敘事角度而言,我們不妨將首兩輯所錄之詩歌,視作一次連貫且遞進的史詩故事。詩人通過將詩歌的敘事轉化為一種悲劇哲學式的旅途,引領我們步移至其詩歌內部的空間中,並藉由無數個幻象化的場景,記錄其對世界預言式的洞察與解答。 我們要閲讀家父的詩歌,便需先瞭解何謂悲劇哲學式的旅途。旅途在家父眼中象徵著主體以一種向外流放的方式,完成的向內認知之旅,是悲劇的本質所在。不過這一旅途所最終賦予主體的,並不只是對自我的認知,更是在宇宙論框架下對命運的認知。旅途的選擇,原本作為悲劇主體擺脫既定命運的嘗試,卻反而在無意識中進一步推進了這一既定命運的延伸,形成了一種悖論性,敦促主體去直面並尋找最終的意義。

就像俄狄浦斯那樣,詩人也似乎意識到了有某種無從閃躲的力量,持續往他身上堆積沉重,無邊且壓迫,於是決定以詩歌的方式,開展某種向內的俄狄浦斯式自我流放之旅。詩人的訴求也是俄狄浦斯式的,亦即在規避與求索之間,尋找一個擺脫既定命運的出口。詩人在此將目光投向了死亡,當然此一死亡在其詩歌體系中,是隱喻式的。詩人並不認為悲劇人物的死亡是值得惋惜的,是因為從悲劇哲學的角度出發,無論是以何種方式呈現的死亡,均為主體以生命意志對抗既定命運,並最終掙脫的方法,是一種以選擇的死亡來征服既定死亡的勝利。死亡因而富含著滂湃狂熱的生命張力,並向著新的可能性所展開。

就一定層面而言,家父的探索具有某種尼采式的起點。就如尼采詩意地向世人宣佈上帝之死,家父也在其詩歌中,將老邁的上帝視作一種舊制度,並認為其所代表的永生本身,是一種有缺陷且僵化的線性模式,是被單一階段性的永生所囚禁的,少卻了在悲劇哲學精神中那以死向生的澎湃永續性與再生性。

那麼該如何去調和死亡所同時具有的可能性與完結性呢?家父開始了兩個階段的探索。當年輕的尼采,將此激情依託於狄奧尼修斯的酒神精神,家父則追逐著一種俄里翁式的獵人精神。可無論是獵人精神或酒神精神,實則皆有著同一悲劇哲學內核,那就是兩者皆是通過一種狂歡式的放縱來抵禦對有限性與既定性的恐懼。而龍鍾的上帝乃附身於過去與預言裡說火鳳凰將復活原野的鈸聲將自水面傳來──〈火鳳凰的預言〉

我們可說尼采酒神精神的悲劇本質,是在於主體雖然深刻地洞察了自身存在的有限性,並感到前所未有的虛無與恐懼,卻從未厭倦或否定自身的意義,轉而更義無反顧地沉醉並熱愛自己的有限存在,開始渴望無限次地重回。家父的獵人精神與之相似,我們可將其理解為一種植根於追逐與衝突中的激情,是一種狂歡至死的亢奮狀態。亦是這一亢奮狀態,為其詩注入了一種脫繮般的速度。通過不斷疊加的隱秘意象,詩歌在密集的符號間跳躍並試探,將內藴的俄里翁獵戶精神激發成一種肉眼可見的語速。

可此獵人精神本身,是短暫且需要不斷填補的,是需要通過不斷疊加的狩獵行為才能持續的一種精神性亢奮,是一種俄狄浦斯式無法掙脫的循環,並不足以充當最終解答。詩人尚需在獵人精神的悲劇哲學中,尋找到一種永恆的可能。而肺炎的蝶以厚厚的色彩塗去冬日裸體的標本奔不出室息陽光的抽屜捕蝶人與上帝在瘋癇的雨裡競捕斑斕的祭祀不覺把白鴿的生命壓在葉蝶玻璃的思想下畢卡索早把死亡畸形在灰白的畫布上炭描的手竟創造了一個滂沱的雨夜──〈捕蝶人〉

家父最終將目光放到了火鳳凰的意象上。歷經無數次浴火重生的火鳳凰,無疑從多個層面而言,完美融匯了詩人所渴望的悲劇性與精神性。一方面火鳳凰依憑著過去的經驗,明確知曉自身終將死亡並再次復活的永恆使命,遂能在真正意義上從容且放縱地接受這一現實,可以直面死亡,並通過死亡本身打破生命的既定程序,通過復活來容納新的死亡可塑性。

另一方面火鳳凰又代表著詩人在符號層面的延伸。我們在其詩歌中,可見大量鴿子的意象。詩人也在其所寫後記中,稱鴿子象徵著自然與美善,是獵人精神中那被狩獵的對象,亦即詩人所追逐與渴望的生命之美好。可與此同時,我們似乎又可從白鴿中讀出詩人的自我隱喻,那種在自我放逐的旅途中始終保留純粹的精神性。而火鳳凰必死於另一個復活裡從此獵犬也迷失了朝聖的方向──〈火鳳凰的預言〉

無疑白鴿與鳳凰在形體類屬上的相似,亦暗示了白鴿最終可能蛻變,轉化成火鳳凰的可能,更甚至後者就是前者在超越死亡幻象後所呈現出的超驗形態。就此而言白鴿與鳳凰分別代表著詩人精神旅途中的起點與終點,詩人在抵達終點時,才真正地超越了死亡的幻象,並向著其所追求的永恆生命所開放,那裡才是一個詩人所期望預告給讀者的真正起點。在我向孤獨懺悔那個下午浮士德以一疊籌碼擊斃白鴿的我於聖神的名押上我蓊鬱的靈魂我身體乃風化於三合土的悶哼中──〈炭黑的島〉

我們由此可見火鳳凰的預言,就是詩人的查拉圖斯特拉如是說。詩人藉由悲劇哲學來調和青年時期那無法抑制的死亡壓迫感,並將隱喻式的死亡視作一種離開生命約束的出口。那不斷死而復活的火鳳凰意象,充分而具象地體現了父親所渴望的生命意志,是他給予上帝之死後虛無世界的一次精神性答覆。可能也正因為找到了這個答案,家父後未再頻繁寫詩。可能也正是因為這個答案,協助父親離開了屬於他的少年維特的煩惱,尋到了由死而生的真正出路。

09-08-2021 (寫成)

劍橋大學沃爾夫森學院宿舍內

22-08-2021 (修改)

劍橋大學沃爾夫森學院宿舍內

訂閱:

文章 (Atom)